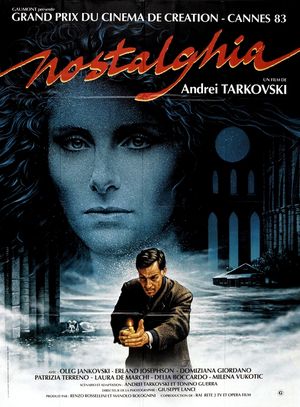

La nostalgie emporte tout

"Nostalghia" est l'avant-dernier film d'Andréï Tarkovski, et le plus autobiographique. Il faut savoir que le réalisateur a dû quitter la Russie, car il n'a plus de ressources financières depuis que les autorités de l'URSS n'ont pas apprécié son film Le Miroir, jugé trop avant-gardiste. Il sillonne l'Europe, jusqu'à s'installer quelques temps en Italie. Il a voulu faire un film sur la nostalgie, le regret de sa terre natale russe.

Un poète russe, nommé Andréï, vient en Italie sur les traces d'un compositeur russe émigré, qui sera le sujet de son prochain livre. Ce compositeur avait ressenti durant tout son voyage la nostalgie de la Russie mais, en rentrant, était devenu alcoolique et s'était suicidé. Andréï est torturé mentalement par sa propre nostalgie et par son personnage. L'histoire est coupée par les rêveries d'Andréï, qui se rappelle de la maison de son enfance, filmée dans le ton brun qui fait parti de la touche de Tarkovski.

Le réalisateur soviétique pousse son onirisme moins loin que dans Solaris et Stalker qui, à partir de la science-fiction, permettaient un déluge d'images puissantes, décalées, qui font mon bonheur du rêveur. Le ton est plus posé, plus calme, plus nostalgique. Nous sommes surtout centrés autour du personnage principal, de sa personnalité, de son désespoir, comme ce sera le cas, de manière plus aboutie, dans Le Sacrifice.

Très longtemps, à vrai dire, le film peine à démarrer. On suit le désespoir d'Andréï, ses discussions, ses réflexions sur la vie, sur la métaphysique, ses disputes avec sa traductrice, qu'il maltraite. Pendant une très longue partie du film, on a l'impression d'être face à un film d'auteur normal. C'est après la rencontre avec Domenico, ermite fou, que la machine Tarkovski se met en marche. L'onirisme et l'esthétique reprennent leurs droits.

Le lieu d'ermitage de Domenico nous laisse d'abord une forte impression. Endroit délabré, comme Tarkovski les aime. Des verres par terre, de l'eau partout, des tableaux. Et Andréï qui brûle un livre de poèmes, mais pas n'importe lesquels : ceux d'Arséni Tarkovski, père du réalisateur. L'eau, le feu, le désespoir. Domenico confie une mission à Andréï : traverser l'eau thermale de son hôtel avec une bougie, qui doit rester allumée tout le long.

Ce sont les deux scènes finales qui concentrent toute la puissance émotionnelle du réalisateur : la fin de Domenico, son invective poétique ; puis la traversée de l'eau par Andréï, avec la bougie, qui n'arrête pas de s'éteindre, sous le souffle thermale. Là, de multiples interprétations se proposent à nous : le passage de témoin, ou une tentative de fierté face à l'absurde, ou le don de soi pour une cause dont nous ne connaissons pas les tenants. Et puis l'image finale, dans la cathédrale, Andréï devant une flaque d'eau au centre de la cathédrale, la maison de son enfance au fond. Merveilleux.

Je n'ai pas la vocation d'analyser tout le film, d'être exhaustif sur toutes les merveilles qu'on peut tirer de ce chef-d'oeuvre, comme pour tous les autres. Mon attention a simplement été attirée par la musique de Beethoven, l'Ode à la joie, présent à l'intérieur de l'histoire, mais qui, à deux reprises, ne s'enclenchent pas, est coupé en plein milieu. C'est bel et bien le film le plus pessimiste de Tarkovski, celui où la joie est coupée, n'arrive jamais à pointer. La nostalgie emporte tout.