De tous les maîtres du "réalisme poétique", pour reprendre une étiquette qui ne lui convient qu’à moitié, Julien Duvivier est peut-être le seul qui n’ait jamais vraiment été reconnu comme un auteur à part entière. Cet ostracisme est à la fois injuste et explicable : ses films ne relèvent ni de la création d’un monde mythologique (comme ceux de René Clair ou de Marcel Carné), ni d’une critique sociale en mouvement (comme ceux de Jean Renoir). Leur registre est plutôt celui d’un exorcisme collectif où se délivreraient, en se maintenant à équidistance de la sublimation et de l’analyse, toutes les passions d’une époque. À l’instar de Renoir, et plus tard de Becker, Duvivier est le cinéaste du groupe. Il épouse pleinement ce courant de masse qui ramène le cinéma français, dès le début des années trente, sur le terrain du réel. Mais là où le réalisateur de Toni épouse souplement les contradictions de la nature humaine, lui s’inscrit résolument dans le postulat presque rousseauiste d’une nature déchue et dégradée par les compromissions sociales. Avec une efficacité perverse, il joue sur deux tableaux contradictoires : d’un côté il cultive l’idéal d’une communauté reconstituée plus crûment que nature (la famille villageoise de Poil de Carotte, la compagnie de légionnaires de La Bandera, la bande de copains de La Belle Équipe), de l’autre il met à l’œuvre un processus sadique de démystification par lequel l’individu se retrouve la victime de la collectivité qui était censée le protéger. Bien avant le monsieur Hire de Panique, tous ses personnages sont des boucs émissaires, soumis à une malveillance quotidienne, diffuse, dispersée au gré des regards d’autrui. Toujours leur identité première est niée par une société qui prétend leur imposer de l’extérieur une identité factice. Et cette angoisse de la dépossession, de la privation de soi-même, ira s’accentuant à mesure que le contexte politique s’assombrira. Elle trouve sa figure emblématique avec le Jean Gabin de Pépé le Moko, exilé d’un Paris/paradis perdu et condamné à errer dans un labyrinthe où chaque espoir recèle une menace, où chaque visage peut être celui d’un traître.

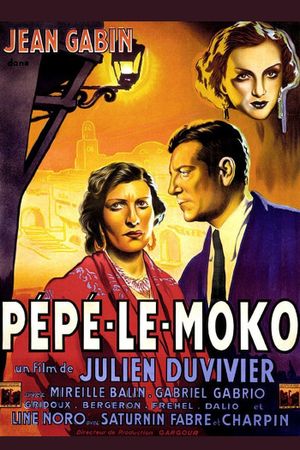

Pépé le Moko, donc. Bientôt quatre-vingt-dix ans de bouteille et très peu de dépôt. Refuge tout autant que prison, la Casbah y est un royaume secret et hors-la-loi où règne un seigneur maudit de la pègre, Pépé, caïd respecté et craint, arborant une soyeuse cravate à pois, un feutre mou, un foulard pâle à cercles noirs qu’il noue avec désinvolture (code vestimentaire copié ensuite par tous les macs et marlous des quartiers chauds). Dans ce dédale inquiétant et sordide, les hommes se glissent tels des chats de gouttière le long d’allées aux noms symboliques : "rue de l’impuissance", "rue de l’homme à la perle"… Sa topographie insolite et ses savants clairs-obscurs évoquent aussi bien le Dublin du Mouchard ou le Berlin de M le Maudit que les souks de nombreux films d’alors. Gravère, l’un des comparses, a d’ailleurs une réplique significative où il mélange tout, la Corse, la Turquie, la Chine et les mille et une nuits. "J’adore les voyages, dit-il, parce que je crois toujours être ailleurs qu’où je suis." Pendant moins de quarante-huit heures, sur ces quelques arpents d’Alger, une seule question se pose : Pépé tombera-t-il dans les pièges de l’inspecteur Slimane ? Ou plutôt comment ? Les deux adversaires se piquent d’avoir fait de la médina leur domaine. Le premier l’occupe comme un colonialiste : il dispose des biens et des hommes, s’approprie les femmes, tout en restant fidèle à la culture française. Parce que le second est un autochtone, leur lutte est symbolique d’un combat moins personnel. Ce n’est pas seulement pour le compte des autorités françaises que Slimane désire nettoyer la ville de ses vermines ; la Casbah en tant qu’amas de déchets humains n’est pas la sienne. Retors meneur de jeu, il berne Pépé en utilisant une énigmatique demi-mondaine, jolie Parisienne réveillant chez lui les souvenirs du pays natal. On a dit du film qu’il était une version européenne de Scarface (voir la fameuse scène de règlement de comptes où Régis est tué sur le rythme endiablé d’un piano mécanique). Mais le gangster incarné chez Hawks par Paul Muni, maniant joyeusement la mitraillette, était une force conquérante et sauvage. Pépé est au contraire vaincu d’avance, moins par la police que par lui-même et la sentence de l’irrévocable.

Hors de toute référence sociologique, laquelle commanderait une extrême sévérité (il faudrait alors faire le procès d’un certain cinéma ouvertement raciste et paternaliste, que Duvivier ne contribua pas peu à promouvoir), l’Afrique maghrébine n’est ici guère plus authentique que ne le furent la Grèce de Phèdre ou la Castille du Cid. La couleur locale, c’est ailleurs qu’il faut la chercher. Les accents musicaux enchaînent sans nul doute tous les clichés orientalistes possibles mais ils conditionnent chaque réaction émotive du spectateur, s’allient aux bruits d’ambiance des rues, aux brouhahas de consonance arabe, aux mélopées islamiques. Les formules percutantes d’Henri Jeanson sont comme submergées par des flots sonores d’Algérie vue de Montmartre ou de Pathé-Joinville. On sait la gageure que fut la reconstitution en studio de la Casbah. Or la magie du film s’explique d’abord par cette lumière d’aquarium, ce monde de toiles peintes et de fausses ruelles, aussi artificiel qu’un décor de conte de fées. Après tout, on n’est pas si loin de Bagdad ou de Samarcande. Les troublants parfums de l’Arabie, ou plutôt leurs infernales moiteurs, sont au rendez-vous, comme ils le furent quelques années auparavant chez le Sternberg de Cœurs Brûlés. À ces ambiances lourdement interlopes, le cinéaste ajoute une touche résolument crapuleuse de sueur, de veulerie et de vénalité, qui est peut-être son apport le plus original : on dirait du Loti contaminé par Francis Carco, Pierre Mac Orlan ou Maurice Dekobra, avec leur faune des bas-fonds, déracinés à la dérive, mauvais garçons à poisse et filles de joie. Le pittoresque cède le pas au cafard, au désenchantement, et les cafés maures communiquent, par leurs arrière-salles enfumées, avec les bars louches de Barbès ou de Pigalle. Les protagonistes ne cessent du reste d’évoquer Paris, allant jusqu’à esquisser un graphique imaginaire de la métropole lointaine, reliée par des lignes de métro comme celles d’un destin commun.

Pour toutes ces raisons, la postérité a fait de Pépé le Moko un véritable modèle de l’inspiration exotique du cinéma, dont le point de perfection sera atteint cinq ans plus tard par le Casablanca de Michael Curtiz. C’est, dans l’un et l’autre film, le même rendez-vous d’épaves, la même "ville blanche" ouverte à tous les possibles, "l’auberge fameuse inscrite sur le livre", bref un lieu mythique par excellence n’empruntant à la géographie qu’une toile de fond sur laquelle viennent se greffer les rêves les plus fous. Il n’y manque même pas le petit air mélancolique qu’égrène ici le disque éraillé de Fréhel-Tania, Piaf avachie et déplumée, là le piano du fidèle Sam. Poule de luxe parée des bijoux de la bassesse et du blanc de la pureté, Gaby prolonge quant à elle le caractère maléfique prêté à Gina dans La Belle Équipe. Mais la causticité de Duvivier préserve le panache du romanesque, tout en suggérant qu’il ne s’agit là pas tant d’amour (quand bien même Pépé s’y immole) que de nostalgie. Le sens de la stylisation fonctionne à l’unisson des principes formels qui structurent les choix esthétiques et définissent l’atmosphère : récurrence des cadrages en plongée et en contre-plongée, éclairages délibérément accentués laissant dans l’ombre tel profil d’acteur ou soulignant le reflet d’un treillis ou d’une plante africaine sur le mur du décor de l’action. Ainsi du dénouement, brillante démonstration de montage parallèle, où le glamour (les vêtements immaculés et la capeline de Gaby) le dispute au détail naturaliste (ses mains se bouchant les oreilles tandis que Pépé agonise sur le quai). La séquence associe musique, fondus-enchaînés et usage de la transparence subjective pour représenter la descente hallucinée du héros vers le port. Jean Gabin y joue la mort avec un art du ralenti, de la posture et de la halte qui est comme une forme occidentalisée de kabuki, qu’il s’agisse de sa main glissant sur son torse en même temps que la caméra, pour aller chercher le surin, ou de ses yeux implorants, mi-clos, au bord du strabisme, dans un gros plan impliquant que, hors champ, le couteau s’est planté dans son ventre.

Avec ses pupilles de chat et son visage acéré, Mireille Balin personnifie une force de régénérescence ne pouvant redonner la vie que pour tôt la reprendre. Elle est à l’image d’un casting haut en couleur, étonnant échantillonnage de seconds rôles de l’entre-deux-guerres : Lucas Gridoux, flic plein de nuances et de subtilités, Fernand Charpin à contre-emploi, retournant son air bonhomme en arme vengeresse, Saturnin Fabre, receleur sournois aux sentences précieuses, Marcel Dalio en L’Arbi le mouchard. Il ne faut chercher là nulle psychologie (encore que les rapports Pépé/Slimane soient lourds d’ambiguïté), ni guère de lyrisme social (il y en a davantage dans La Bandera, La Belle Équipe ou La Fin du Jour), mais une adéquation optimale entre les fantasmes d’une époque et les comédiens chargés de les assumer. Ceux-ci sont des entités (la forfanterie, la juvénilité, la tendresse, la lâcheté, la ruse) reconnaissables au premier coup d’œil, au premier mot prononcé, ce qui fait dire à Pépé de Slimane qu’avoir une tête de faux-jeton à ce point-là, cela devient de la franchise. Le sens de l’humain, d’une amitié que seules les circonstances dégradent au contrarient, donnent toute leur épaisseur aux personnages. Quant au truand se faisant beau pour l’évasion suprême et se heurtant aux grilles de la fatalité tandis que mugit au loin la sirène de la liberté, combien en verra-t-on s’effondrer ensuite sur les écrans. On le retrouvera avec le révolutionnaire désespéré de Huit Heures de Sursis, avec les bandits traqués du Démon des Armes ou de Quand la Ville dort, et jusqu’à Godard, au Michel Poiccard d’À Bout de Souffle, au Ferdinand de Pierrot le Fou, qui en rappelle la tentation solaire et le suicide final. Presque partout le même schéma, de la gloriole à la déchéance, du cynisme au renoncement. Aventurier du cinéma à l’état brut, Pépé ressemble à l’un de ces dieux de l’Olympe dont parle Alain, où l’homme mire sa plus haute image et dont il s’inspire pour donner corps à d’incroyables légendes.