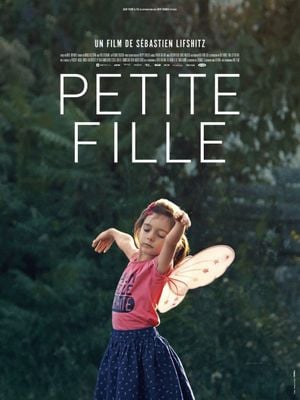

Un fille au Masculin

Tout d’abord, le travail sur le montage, la mise en scène et l’épure de la photographie est remarquable chez ce réalisateur. Même si elle paraît parfois fort banale (les scènes à la plage), le recours aux gros plans trop systématique, les images se suffisaient et devraient mettre tout le monde d’accord.

Mais ce film divise et si l’on prend du recul, il y a de quoi.

D’un côté, dans la discrétion et l'effacement permanent de sa présence (bien qu'ici, contrairement à son précédent film sorti plus tôt dans l'année, Adolescentes, Lifshitz donne la parole directement, en face caméra, à ses "personnages", renouant avec la méthode de son film Les Invisbiles, on sent néanmoins toujours son regard bienveillant qui le place du côté de ceux qu'il filme, comme luttant à leurs côtés pour leur cause (ce qu'explicite un titre sans équivoque).

Pourtant, la force militante de Petite Fille n'est pas dans son propos ni dans une explicitation chargée de sens mais justement dans cette absence apparente de jugement, ce positionnement face à son sujet, sans biais, qui prouve paradoxalement une présence de fond, une présence de soutien, sur laquelle pouvoir s'adosser. Pour Sacha et sa famille, le film est un porte-voix qui dit sans hurler, et qui montre sans brutaliser, la réalité.

C'est en montrant, donc, simplement, que Petite Fille est réussi, cachant son propos éminemment politique et d'actualité derrière la monstration pure de ce qui est, d'une situation qui existe et qu'il faut nécessairement reconnaître, contre laquelle il est impossible de se positionner ; certains et certaines naissent dans un corps qui ne leur convient pas et qui est la prison de ce que leur âme leur crie au fond d'eux. Sacha en fait partie.

Mais c'est pourtant absurdement compliqué.

Construit comme un récit, la première partie se concentre sur la première étape du combat, celle qui consiste à refuser de se voir soi-même comme l'ennemi(e) de la situation. Certaines scènes sont absolument déchirantes, notamment celle d'une première rencontre avec une psychologue spécialisée qui balaie d'un geste simple, comme évident là encore, les doutes et l'idée que ce serait de "la faute" de la mère si son enfant subit une telle remise en question.

Remise en question qui n'en est en fait pas une ; c'est plutôt un fait. Sacha est une fille.Point.

Dur de résister face au regard de cette mère qui soudain s'effondre de soulagement pour mieux se gonfler d'un nouvel espoir lorsqu'elle comprend que ce n'est pas parce qu'elle voulait une fille pendant sa grosses, ou parce qu'elle a eu précédemment des fausses couches ou même encore parce qu'elle n'aurait pas bien géré la situation qu'il arrive à son enfant ce qu'il lui arrive. Lifshitz capture ce moment où le poids disparaît, ou la tête tombe en larmes avant de se relever plus forte que jamais.

La deuxième étape, c'est une lutte, parfois filmée comme un vrai combat, contre cette institution encore parfois imperméable à cette idée qu'est l'école, qui refuse de reconnaître Sacha pour ce qu'elle est. Un combat porté par un père en retrait mais tout aussi bien convaincu, mais surtout par une mère qui se fait le personnage principal, car incarnant face aux adultes le combat de sa fille qui a déjà le monde des enfants à convaincre. Si Sacha est le sujet central, c'est donc au second plan qu'elle est le plus souvent traitée, comme la cause pour laquelle une protagoniste se bat. Cette femme forte, courageuse, souriante dans l'adversité, déterminée, parfois fragilisée, qui fait (de ses propres mots) de sa fille "le combat de [sa] vie", quitte à parfois laisser de côté ses autres enfants (s'en voulant même, ce que révèle une tendre discussion entre elle et son fils).

Cette partie, la plus importante, est celle où Lifshitz, n'ayant parfois, au quotidien, pas grand chose à raconter, se permet des moments de douceur gratuits, des scènes de vie de famille qu'il sublime par sa caméra.

La dernière étape est celle de la victoire, ou d'une victoire, n'annonçant en fin de compte qu'une violence à venir, une nécessaire continuité du combat, et un quotidien qui se compliquera au fur et à mesure que l'enfant grandira. "

Je me demande si ça sert à quelque chose qu'on se batte

" se dira même l'enfant, dans une réflexion criante de désespoir rapportée par sa mère . En filmant le visage de Sacha, le réalisateur en révèle, derrière le regard brillant d'intelligence, son courage et sa lucidité, et, plus bouleversant encore pour son très jeune âge, sa profonde mélancolie. Sacha porte sa condition et malgré ses rires et sa lumineuse danse finale sur le piano en lévitation de Debussy, c'est sa force mélancolique qui marque le spectateur, la clarté de l'évidence qu'elle incarne se confrontant à un réel complexe et violent.

Petite Fille est un documentaire puissant qui fait rire et pleurer, plein d'une empathie et d'une pudeur rares, qui, quoique tendant légèrement vers le larmoyant dans son final aux musiques un peu appuyées, émeut la majorité du temps non pas par ses procédés cinématographiques peu originaux, mais par la belle vérité qu'il montre. C'est en se refusant au didactisme que le film l'est plus encore, en donnant la parole et en montrant avec tendresse que le film s'enrobe d'un propos politique puissant, appelant sans jamais le faire à une nécessaire tolérance et une vitale évolution des points de vue.

Car l'enfance demeure toujours intouchable et plus robuste et éclatante qu'aucun âge.

Elle est née garçon mais elle est une petite fille. Une fille au Masculin.

PS : Je ne peux que recommander son dernier documentaire sorti au cinéma, « Adolescentes ». Film fleuve et mélancolique sur le temps qui passe qui devrait plaire davantage car forcément plus universel et aussi davantage ambitieux dans sa forme.