Philadelphia est un film qui d'une seule flèche tirée parvient à percer plusieurs cibles souvent difficilement conciliables sans donner un résultat foutraque et/ou pompeux : illustrer, dénoncer, émouvoir. Illustrer la société américaine des années 90 à travers la ville de Philadelphia, dénoncer les a priori destructeurs autour de la communauté gay lors du paroxysme de l'épidémie du sida en leurs rangs, émouvoir par une histoire classique, simple, tragique.

J'avais peur en le revoyant de trébucher constamment sur des ficelles tireuses de larmes grosses comme des troncs d'arbres. Et ben même pas. On les voit bien, ce n'est pas subtil pour deux sous, mais d'une certaine manière, ça donne une tonalité au film presque naïve qui le rend d'autant plus touchant.

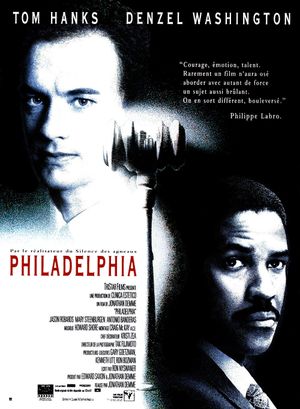

Si Tom Hanks recueille tous les honneurs grâce à ce film, et ce à juste titre, c'est Denzel Washington qui m'a encore une fois bluffé, interprétant cet homophobe de base pas franchement conscient de l'être avant d'être confronté à l'homosexualité, évoluant en quelques scènes clefs sans jamais (heureusement !) se fendre d'un mea culpa malvenu.

Ce qui à mon avis fait la force de Philadephia, c'est sa force formelle portant un propos de fond qui ne peut que très difficilement être subtil. La réalisation de Jonathan Demme implique viscéralement le spectateur en faisant de sa caméra le regard fuyant ou insistant de son audience. Une casquette révulsante posée sur un bureau ; un masque respiratoire remis en place. Entre ces deux plans, le regard du spectateur a changé... C'est fichtrement efficace.

Et la musique... Je suis toujours particulièrement sensible à la musique d'un film. Une mauvaise partition m'a gâché bien des supposés chefs d’œuvres. Heureusement pour Philadephia, au delà des compositions d'Howard Shore, le film est balisé de trois monstres sacrés. "Street of Philadelphia" de Bruce Springsteen en ouverture, superposé aux images de la ville pour mieux l'illustrer, lui donner un rôle à part entière en tant qu'entité ; "La mamma morte" interprétée par Maria Callas, en deux fois consécutives, qui dénonce, réclame, exige la prise de conscience évidente ; Philadelphia de Neil Young qui émeut forcément au plus au point, la voix haut perchée du canadien incarnant une forme d'évanescence qui transcende...

Alors oui, Philadelphia a vieilli. Il est un peu moins dans la norme de nos jours d'être homophobe, on a bien saisi aujourd'hui que le sida, ce n'est pas que le cancer des gays, et si on enjambe aisément les grosses ficelles tireuses de larmes disséminées tout au long de la pellicule, elles restent bien visibles lors de la séance. Mais au final on est ému, n'est-ce pas là l'essentiel ?