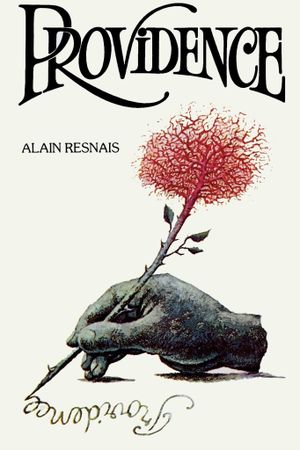

Récit double, récit multiple, on caractérise souvent l'œuvre d'Alain Resnais comme une série d'exercices formels où le souci de créer des structures inédites l'emporte sur la lisibilité narrative. C'est le cas pour L’Année Dernière à Marienbad, film onirique dans son déroulement et son prétexte, mais aussi différemment pour Je t’aime, Je t’aime, retour perpétuel à certains moments d'une vie et dans la conscience d'un voyageur à travers le temps, qui fait assister à la cristallisation progressive d'un état révélateur. L’effet y était atteint non plus par le balancement entre deux réalités spatio-temporelles distantes, comme dans Hiroshima mon Amour, mais par une spirale dont l'élaboration plastique semble fasciner l’auteur plus encore que l'argument, emprunté au légendaire de la science-fiction. Cinéaste du récit autre dont le montage, opération dialectique majeure, reste la clé, Resnais tient à ne jamais concevoir ses propres sujets mais insiste sur une collaboration systématique avec un "prestataire de services" choisi parmi les écrivains les plus expérimentaux, les plus enclins aux jeux de langage et d'exposition. Le fait qu'il change périodiquement d'auteurs n'est pas le signe d'une versatilité capricieuse ou d'un plan méticuleux d'éparpillement : cet homme réfléchi, attentif et perfectionniste a toujours voulu préserver en lui la part de l'alizé, éviter de tomber dans une routine créatrice. Une fois le scénariste choisi, il dirige son complice par élimination, écrémage, provocations diverses. La prise de vues pratique ensuite une sorte d'envolée panoramique, à la fois sur des détails infimes qu'il exige de son décorateur mais qui resteront invisibles dans le résultat final, et sur le regard d'ensemble, éclaté par l'effet d'un découpage particulièrement élaboré. En somme Resnais cherche à se rapprocher au maximum d'une forme d’écriture libre, ouverte à tous les vents de l'irrationnel. Il place l'imaginaire et les courants de conscience au-dessus des motifs de la mémoire qu'on lui attribue si facilement, et même dans un film aussi situé politiquement, intellectuellement et prosaïquement que La Guerre est Finie, il insère des visions presque subliminales d'un futur déjà vu qui dépasse à tout moment la circonstance envisagée. C’est pourquoi il adopte aussi fréquemment la mécanique du rêve, respectant ses paliers, ses franges, ses horizons, ses corridors et ses porches.

https://www.zupimages.net/up/18/09/icpc.jpg

En complète déterritorialisation, Renais se confronte ici directement à son tropisme avoué pour un imaginaire théâtral anglo-saxon. Son personnage principal est un vieil écrivain britannique qu’on pourrait situer quelque part entre James Joyce et Edgar Poe. Cloué dans sa chambre par la douleur et la maladie, il se meut par les mots. Un nom suffit pour enjamber les frontières. Hiroshima, Nevers, Marienbad, Boulogne-sur-Mer... Que celui qui n'a jamais rêvé sur les noms de lieux se dispense de voir les films de Resnais. D'ailleurs il s'agit de bien entendre plutôt que de voir. "Tu n'as rien vu à Hiroshima." C'est vrai, Emmanuelle Riva n'avait rien vu mais les mots déliraient doucement dans sa pauvre tête, avec l'étrange pouvoir d'appeler des images. Ceux que murmure Clive Langham dans sa nuit de cauchemar emportent inexorablement vers des cités chimériques où les rues de Londres débouchent sur une terrasse de Saint-Jean-Cap-Ferrat, où les villas de la Côte d'Azur ouvrent leurs baies sur des jardins en trompe-l’œil, où des toiles pastel font voltiger l’écume et les embruns sur les vagues peintes. Que celui qui n'a jamais rêvé sur les fausses perspectives de Magritte ou de Delvaux se perde à jamais dans les couloirs de Marienbad. Il faut entrer dans le domaine de Providence comme les premiers hommes ont débarqué sur la Lune, comme la petite chienne lancée dans les premiers Spoutniks par les savants russes. Voilà peut-être pourquoi une lumière bleue, sidérale, baigne le film, et pourquoi Kevin Woodford, le fils bâtard, est un astronaute raté qui ne parle que d’étoiles ou de particules atomiques. Clive nous propulse avec lui dans l'espace de son voyage immobile. Le cinéma de Resnais est toujours plus ou moins cette chambre obscure, cette capsule spatiale — il n’y a qu’à se souvenir de la drôle de machine en forme d’organe humain où l'on enfermait Claude Rich pour lui faire remonter le cours de son existence. On est embarqué dans le noir vaisseau de nos folies, de nos terreurs, de nos songes les plus secrets. C’est le frisson du grand voyage, toutes amarres larguées, vers le grand large de nos cœurs.

Le film s’ouvre sur l’épaisseur nocturne d’une forêt, l’opacité de murs enlierrés où s’enfouit un écriteau déchu qui mentionne le nom de la maison. Ce premier acte est celui de l'exposition générale. Clive dirige son univers et crée ses personnages, transposés des membres de sa famille. Sa propre histoire et la chronologie de sa culpabilité le disputent aux vengeances qu’il prend sur ses proches en recourant à ce processus. C’est une thérapeutique : pour se fuir, il charge les autres. Il tire les ficelles, fait chevaucher et permuter les actions. En Claud, le procureur rigide, est projeté son fils, avec qui il règle des comptes par roman interposé, et sa maîtresse n'est autre que sa mère, la femme de Clive, décédée depuis longtemps. Les images surgissent comme en un miroir coloré, un filtre rouge et or, parfois d’un bleu glacé. Arrachées de quelque brouillard, proches de l’iconographie des romans populaires de la première moitié du XXème siècle, elles illustrent une invention romanesque, lugubre et égocentrique où des individus se comportent en monstres savants ou en inconscients pervers malgré eux. Lors de la seconde partie, tout se dérègle. Usé par ses maux, imbibé de Chablis, le créateur perd progressivement le contrôle de son monde. Les actions deviennent autonomes, les protagonistes surgissent de manière imprévue, des gags parfois irrésistibles se produisent, tel ce footballeur perdu qui n’a rien à voir avec l’histoire et qui passe et repasse au petit trot, traversant l'écran de façon intempestive sans rien voir autour de lui. Le vin blanc est le filigrane du film, goût vital qui relance la sensation et le désir, fil rouge discret reliant les niveaux de narration, motif qui déclenche l’imaginaire, en habite les épisodes, en marque les pauses et les relais. Des apparitions fantasmatiques se mélangent inextricablement au reste du récit, comme autant de matérialisations des angoisses de Clive : cadavre autopsié, vues de stade où la population est déportée, visions macabres parfois immédiatement tempérées, voire critiquées par l’auteur lui-même. Celui-ci enrage en effet contre ces "clichés", comme il les qualifie lui-même, qui renvoient à la situation politique internationale et en particulier aux dictatures latino-américaines.

https://www.zupimages.net/up/22/34/rikw.jpg

L’autre registre exploite l’adultère bourgeois et son éternel triangle revu par toutes les ironies de la modernité. Dans un milieu concentrationnaire où ils raffinent leur mal-être, ces personnages gourmés et rodés croisent le fer. Une bitchery se développe, jusqu’à la scène de la cuisine où les époux, poursuivant leurs discours étanches, s’asseyent l’un après l’autre devant la même assiette sans s’être rencontrés. Cette création comme procès à sa famille, Clive la commet en suicidant son organisme, buvant, griffant ainsi ses tripes et entrant en transes somatiques. Crises, diarrhées, crampes, chutes, pertes d’équilibre : l’exorcisme a tout d’un envoûtement empoisonné. C'est lors de la séquence du procès, quand une voix murmure "Un loup-garou", que l'on comprend que le récit est issu de l'esprit de l’artiste en train d’élaborer son roman, grâce aux réflexions, aux indications qu'il souffle en off pendant le déroulement de l'action. Dans son esprit, Kevin se transforme en lycanthrope et se fait abattre par l'impeccable, le moralisateur Claud afin de lui rétrocéder l'idée d'une éventuelle euthanasie. Clive sait que son fils illégitime, ce chien fidèle (il l'a reconnu comme on baptise un animal), l'aidera sans doute à passer plus facilement dans l'autre monde. Mais il veut l'aide officielle de l'avocat rigoriste auquel il doit apparier une maîtresse parce qu'il n'en a pas, et la lui imaginer ressemblant à sa mère, car c'est la seule à laquelle il puisse peut-être pour de bon s'abandonner. Claud, de son côté, lorsqu'il joue les maris bafoués dans les élégants quiproquos du salon à la Oscar Wilde imaginé par Clive, choisit de traiter Kevin comme une potiche parce qu'il se sent (à tort) tel quel aux yeux de son père. Odieux, méprisant, cruel, il manie avec une cynique élégance tous les poncifs qui encombrent le quotidien et intoxiquent les relations amoureuses ou filiales. Lorsqu’il absout son géniteur de toute culpabilité à son endroit et lui explique la logique du suicide de sa mère, il fait plus que lui administrer, comme plaisante Clive, l'extrême-onction. Il lui donne la leçon de sa propre existence, en se démarquant pour la première et ultime fois.

Enfin la dernière partie récapitule l'ensemble de ce qui précède. Autour du piton ombreux constitué par la maison domaniale, la lumière réchauffe le rescapé de la nuit qui, entouré par ses domestiques prévenants, attend la visite de ses enfants. À ses vieilles pantoufles, à ses lunettes brisées succèdent les chemises et les pochettes aux couleurs vives d’un septuagénaire encore pimpant. Gros plan de mains qui s’étreignent, de rameaux en fleurs, de la boule vivace d’un hérisson. La caméra accomplit un travelling circulaire sur la nature apaisée : lente giration qui ferme la circonférence du monde et semble, au nom du héros, en accepter le cours. Banquet de la vie ? On est aux bornes d’une sérénité ancienne. Le repas d’anniversaire s’achève. Claud, Sonia et Kevin partent alors l’un après l’autre, en s’arrêtant chacun en un même point, comme conventionnellement choisi : les acteurs saluent en quittant la scène que Clive avait fondée pour eux. Celui-ci semble pouvoir se passer de ses personnages. Dans son verre, le vin dont il goûte intensément la saveur a lui aussi changé de couleur. Ainsi le jeu de la vie et de la mort est-il décrypté dans ce fascinant puzzle, où l’énigme des lieux redouble le sortilège des objets et des végétations insolites. Et pour conjurer l’absurdité d’un monde en pleine décomposition, pour pallier si possible l’évidente absence ici-bas d’une quelconque Providence, il reste la droiture morale, telle que définie par Claud à la fin du film. Sorti trois ans avant Mon Oncle d'Amérique qui, en s'inspirant des travaux du professeur Laborit, étudiera presque cliniquement le comportement humain, ce dédale pirandellien sous influence wellesienne (la demeure-personnage, les contre-plongées, le jeu ouvertement shakespearien de John Gielgud…) est donc une splendide analyse des processus de la genèse mentale, guidée par une véritable mystique de la fiction.

https://www.zupimages.net/up/18/09/h4g4.jpg

Resnais multiplie les pistes afin de cerner son personnage de démiurge facétieux. Le début du film, avec le plan sur la plaque, le vieil homme dans l'ombre et le bris d'un verre, rappelle celui de Citizen Kane, où le manoir se nommait Xanadu, du nom du pays de Mandrake, référence que le cinéaste, féru de bandes dessinées, n'ignore évidemment pas. Mais Providence évoque aussi la figure de Lovecraft, écrivain reclus, maître de l’épouvante auquel renvoient la mutation des hommes-loups ou la peinture de Giger exposée sur les murs. Providence, c’est encore le concept chrétien de prédestination, extrapolée à la notion d’accouchement artistique dont est analysée la marche aléatoire et douloureuse, labile et malléable. Pour le réalisateur, le cinéma est un appareil permettant de faire la nuit en plein jour. Nuit d'épouvante, nuit de la chair qui se défait ou se décompose. Angoisse organique, viscérale du corps qui se déchire, et dont le désastre physiologique emprunte à la maison ses craquements sourds. Éclatement, dissection, fragmentation. On croit toujours qu’avant d’expirer les hommes voient défiler toute leur existence en agitant de nobles pensées. Ils ne ruminent que d’aigres regrets, de vieilles rancœurs, d’amères réflexions, le ressentiment pour ceux qui restent. Dans son domaine, le père — le romancier, le créateur, Dieu en somme — souffre comme une bête. Son monologue intérieur amalgame les fusées éthylisées, les jurons de pub et l’argot intellectuel. Après avoir inventé sa haine pour s’aveugler d’un réel qu’il cherche à ignorer, il affronte son trépas. Il est né riche, il a voyagé, a eu des aventures, provoqué des scandales. Il s’était voulu bolchévik : son engagement n’était que spéculatif, sa pratique se réduisit à une certaine insolence, une grivoiserie de bon aloi. Ainsi a-t-il vécu la double déroute des valeurs bourgeoises et de la vitalité révolutionnaire. De lui, il ne reste plus qu’un vieillard plié en deux sur le trône des toilettes, "un rectum en détresse"… La paix ne se donne ni aux lâches ni aux peureux, elle illumine ceux qui défient les démons de l’obscurité et traversent la terrible solitude de l'agonie. À ceux-là, la grâce de la lumière sera donnée, resplendissante comme le soleil de plein midi qui flamboie sur le parc de Providence et son éphémère partie de campagne. Avec cette pièce capitale de sa filmographie, l'un des plus grands artistes français du XXème siècle poursuit son travail imparable contre le récit détourné de l’Histoire et des mythes qui le maquillent.

https://www.zupimages.net/up/18/09/xawc.jpg