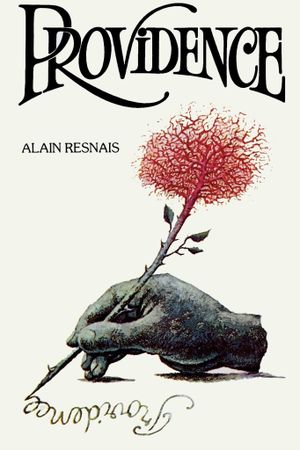

Avant d’être le nom d’un film, Providence est d’abord celui d’un manoir. Une vieille bâtisse sombre envahie par le lierre et dont les murs menacent de s’écrouler à chaque instant. Ce manoir est la demeure de Clive, un vieil écrivain qui y vit reclus depuis le suicide de son épouse. Au cours d’une nuit durant laquelle l’ivresse produite par l’absorption d’alcool va se mêler à celle provoquée par la douleur, Clive va imaginer les bases de son nouveau roman. En ne cédant pas à la facilité de représenter un écrivain qui écrit, mais qui parle, projetant ainsi son univers fantasmé dans l’espace filmique, Alain Resnais interroge directement le pouvoir imagé des mots et du langage, en tant que créateurs de mondes. Pour repousser la venue imminente de la mort, Clive se réfugie dans un univers de fiction. Pourtant, à mesure que l’alcool fait son effet, Clive semble perdre pied dans sa propre création. Les souvenirs se mêlent à la fiction, les décors finissent par être incohérents et former des lieux labyrinthiques dans lesquels les personnages eux-mêmes finissent par se perdre. Et pourtant, tout semble s’éclairer lors du dernier acte qui se situe au cours d’un banquet organisé pour l‘anniversaire de Clive. On y retrouve les personnages principaux de la fiction de Clive, mais sous un autre jour. La barrière entre le récit de Clive et sa réalité est franchie : nous comprenons alors que l’écrivain a donné à ses personnages de fiction le visage et le corps des membres de sa famille.

Dés sa sortie en 1977, le film divise fortement la critique. Devenu un objet culte au fil du temps, il est pourtant autant acclamé (« Un sommet de l’œuvre de Resnais, donc du cinéma et de l’art tout court. ») que rejeté (« Comment le romancier peut-il avoir mal aux tripes quand le film lui-même n’en a pas ? […] il ne reste plus que l’ennui d’une pièce de théâtre anglaise ‘‘intelligente’’ : du Borges gelé. » ; « Providence […] me semble être son moins bon film parce que le désordre du récit n’est qu’un brouillage esthétisant »). Le film a toutefois fait l’objet d’un regain d’intérêt au début des années 2010 grâce à sa ressortie en DVD, son acclamation à la Mostra de Venise en 2013 ainsi que la publication d’un ouvrage dédié au film.

Visiter Providence, ce n’est pas seulement rentrer dans un manoir hanté par les souvenirs, c’est également accepter de se laisser porter par un onirisme permanent. À l’image de la superbe photographie qui semble situer le film à la fois en pleine journée, mais aussi au beau milieu de la nuit, Providence parvient magnifiquement à se saisir de l’atmosphère d’un rêve. Le film est truffé de faux raccords volontaires, les décors et accessoires ne cessant de se transformer d’un plan à l’autre. Nous n’évoluons pas dans un cadre réaliste, mais dans l’univers mental que dessine, parfois à grand trait, Clive. Le monde de fiction que Clive nous donne à voir est pourtant empreint de regrets, d’une nostalgie permanente. Celle de se sentir coupable de la mort de sa femme. Ou bien celle de voir tout un monde de souvenirs s’évanouir peu à peu dans les limbes de la mort. En créant une fiction, Clive se saisit des images avant qu’elles ne disparaissent à tout jamais.

Providence est un film profondément mystérieux qui ne s’épuise pas à mesure qu’on le revoit. Tout comme Mulholland Drive, c’est un rêve à faire les yeux ouverts, un cauchemar flamboyant et vertigineux. Le genre de rêve où, une fois réveillé, on se demande si la réalité en fait encore partie.

Et pour d'autres critiques de films, rendez-vous sur Screen Chronicles, un regard passionné sur tous les écrans !