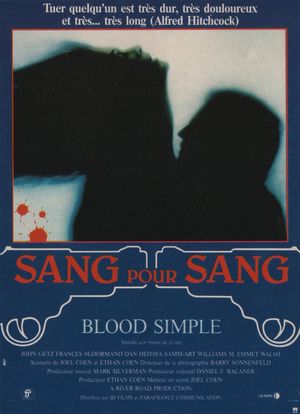

Les frères Coen, en tant qu'entité indissociable, génies du cinématographe de l'Amérique des paumés qui prennent leur vie en main, celle de Ronald Reagan, éclosent avec Blood Simple.

Ils sont deux et l'un débute les phrases que l'autre termine. Et inversement.

Ils chemineront dans des terres qu'on pensait effacées, aux accents qui ricochent, à la poussière et aux cadavres qu'on cache pas sous le tapis, et chemin faisant, révéleront ce qu'il peut y avoir de splendide dans la fange, là où tous les hommes sont des nuisibles.

Un pays qui se confond avec ses habitants, réduits à une excroissance, un cactus ou un vautour de plus dans le paysage.

Le voyage sera long, alors installe-toi confortablement, tu seras ballotté comme gréements. N'aie pas d'inquiétude, ils savent tracer la route et même si, dans leurs œuvres, à chaque fois, quelqu'un dégobille, invariablement de toi ils sauront prendre soin. Et t'arranger des pauses.

Déjà, modeler les choses pour qu'elles prennent les contours d'un monde fantasmé, confabuler leurs châteaux de sable dans leurs caboches de mômes encombrées de cinéma et de littérature. Éviter la vulgarité qui allait être la vague sur laquelle surferont tant de leurs congénères. Rester propre quand tout suinte autour de toi. Une gageure.

Ils convoquent leurs héros, William Faulkner, Billy Wilder, Raymond Chandler, Preston Sturges, Jim Thompson, Harold Lloyd ou Tex Avery, et font danser leurs influences comme dansent des reflets grotesques dans un miroir déformant. Elles s'entrechoquent et épousent un monde en biais, où le plus anodin des actes se transforme en conséquence fatale, où tu peux rire, paradoxe terrassant, d'un homme enterré vivant qui devrait te faire pleurer.

Premier chapitre en forme de variation sur le Film Noir, dans le pays du Western, genre dont ils distendent les règles sans les rompre, transformant le fil en élastique et tirant dessus jusqu'à le faire blanchir.

Financé au porte à porte pour 1,5 M de $, poli à quatre mains, ce premier film tiendrait presque du miracle.

Qu'ils jouent avec une voix-off qu'ils abandonnent aussitôt, qu'ils laissent l'atmosphère rurale prendre le pas sur un genre ancré dans l'urbain, qu'ils se lovent dans ce rythme lent foudroyé par des travellings impétueux que leur ami, Sam Raimi, n'aurait pas renié, ils empruntent tous les codes et les délestent des conventions.

Ils suivent le cortège, s'enferrent en enfer, ce paradis sur terre où la mort frappe au rythme génocide du tue-mouche électrique. Ils jouent des quiproquos, les maquillent en faux-semblants, et éclairent les fissures qu'ils rendent belles malgré les fosses à purin qu'elle recèlent en leur sein.

L'essai est parfois maladroit (la faute à un budget qui n'atteignait pas la hauteur de l'enveloppe coke de la série Marseille), le héros un brin falot, mais des maladresses qui ressemblent à ça, et je le dis à jeun, ou presque, j'en reprendrais tous les jours, mon capitaine.

Et puis cette mélodie implacable au piano, imparable. Une serviette éponge jetée sur une banquette arrière sanglante et le transfert irrémédiable, par capillarité, des auréoles pourpres.

1985, Joel et Ethan Coen entament le voyage. Celui qui fait que désormais, entre eux et moi, c'est à la vie à la mort.

Celui qui scelle pour toujours dans une poignée de main collante de salive la promesse d'être toujours là l'un pour l'autre, comme des potes.

Dans la poussière et le sang, les rires et le drame.