[Il y a quelques révélations à propos de l’intrigue ; avis aux effrayés]

Ecrire sur un film d’horreur, c’est-à-dire essayer de le penser, un peu, est une chose qui paraîtra volontiers superflue, zélée, exagérément intellectuelle – comme si on ne demandait au film d’horreur de n’être que de l’horreur, de n’être plus un film donc, comme si le complément du nom « horreur » prévalait à l’envie de faire cinéma (le texte devenu prétexte ; le cinéma redevenu attraction). Mais penser le film d’horreur, en plus de le réaliser, c’est précisément ce que Scream fait. Et même, il le fait en prenant comme modèle un des sous-genres les plus décérébrés du cinéma dit d’horreur, à savoir, le slasher. Quel contrepied !

La très culte et superbe séquence inaugurale a presque valeur, non pas d’art poétique, mais d’art spectatoriel. Qu’est-ce qu’un bon spectateur de film d’horreur ? C’est la question que le tueur (en bonne figure-relais du metteur en scène) semble vouloir nous soumettre. Et visiblement, le spectateur idéal, ce n’est pas cette pauvre Casey, qui affirme pendant le très vicieux interrogatoire pouvant a priori sauver la vie de son petit-ami que le tueur du film Vendredi 13 est Jason Voorhees, et non sa mère (elle confond l’intrigue de l’interminable saga avec celle du premier opus)… De quoi Casey meurt-elle ? De ce qu’elle est une mauvaise spectatrice, elle qui affirme pourtant adorer les films d’horreur : oublieuse, passive, consommatrice (ce que rappellent notamment ces popcorns qu’elle se prépare avant de regarder sa VHS et qui se consument désespérément jusqu’à sa mort affreuse – voilà, c’est cuit). Nous voilà prévenus.

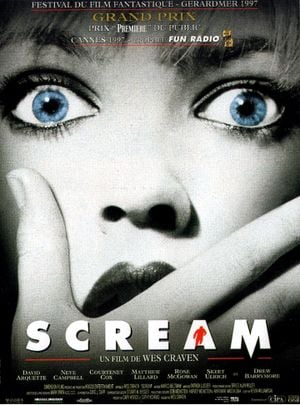

Le film dialogue donc explicitement (et continûment) avec l’héritage du cinéma d’horreur américain, et plus spécifiquement avec les codes du slasher movie. Les personnages citent des répliques d’assassins de fiction (serial-killers, boogeymen, psychotiques, etc.), leurs mobiles ou absence de mobile, et listent même de supposées « règles » à ne pas enfreindre pour survivre dans ce genre de film (les récurrences, copies et autres paresses transformées en lois) ! Wes Craven fait des autocitations (Fred, l’agent d’entretien du lycée, a visiblement le même habilleur que le Freddy Krueger des Griffes de la nuit), ou des variations plus patrimoniales (on peut reconnaître une construction à la Psychose : Drew Barrymore, au centre de la première séquence, disparaît littéralement, assassinée, alors qu’on pouvait la prendre pour le personnage principal, un peu comme Janet Leigh/Marion Crane chez Hitchcock).

Cette intertextualité crée un effet de réel : le monde des personnages, c’est notre monde ; nous avons les mêmes références en partage (bon, mais apparemment pas les mêmes maisons – c’est quoi ces palaces ridicules ?). Cet effet de réel permet d’abord de raviver les mécanismes d’adhésion sensible et d’angoisse chez les spectateurs – nous –, complètement repus de ces slashers à la chaîne, insupportablement identiques. Ici, les personnages « savent », ils ont été spectateurs des mêmes films que nous, ils ne réagissent plus comme des pantins à mourir ; Scream permet à nouveau de la surprise, de la vie, dans un genre proprement exsangue. Et cet effet de réel participe également de l’horreur des crimes, il met en exergue leur barbarie comme la perversion absolue des deux tueurs, qui vont jusqu’à s’automutiler pour paraître innocents (« What do I have to do to prove you that I’m not the killer ? » demande l’un des tueurs, avant de feindre son propre assassinat).

Aussi, cet aspect méta-cinématographique est une des marques de la modernité, ou de l’impératif de modernité que se donne le film : le sauvetage du slasher semble permis par l’appropriation volontariste de l’injonction rimbaldienne, « il faut être absolument moderne ». Et à propos de modernité et de cinéma d’horreur, je me rappelle les mots de Jean-Baptiste Thoret, expliquant la rupture fondamentale dans les films mettant en scène des figures de « monstres ». Après des décennies à faire peur avec l’étrange, c’est-à-dire des choses venues d’ailleurs, « étrangères » (momies égyptiennes, vampires transylvaniens, martiens et autres formes extra-terrestres), un certain renversement s’opère en 1968 avec le Rosemary’s baby de Polanski : le mal vient de l’intérieur, l’Amérique est la matrice de son propre mal, elle a le mal au ventre ! Ici, c’est un nouveau renversement qui se fait : l’horreur n’est plus circonscrite à l’espace fictionnel d’un film, qu’il soit diffusé dans une salle de cinéma ou à la télévision, mais provient du réel, s’y reproduit, y éclot. Le mal a en quelque sorte passé l’écran.

Dire ça pourtant, c’est affirmer une forme d’influence néfaste du cinéma d’horreur, c’est lui faire ni plus ni moins la morale. Alors, il faut rappeler cette idée du théâtre baroque, reformulée par Olivier Py de cette façon : « le théâtre est le miroir du monde, qui est le miroir du théâtre ». Ce que pourrait très bien être le cinéma (le miroir du monde, qui est le miroir du cinéma), ou tous les arts dits de la représentation. Il s’agit bien d’une mise en abîme : dans Scream, un miroir en regarde un autre. Si l’érudition cinématographique des tueurs peut faire penser que les films d’horreur sont la cause de leur barbarie, il montre surtout une foi dans un certain pouvoir du cinéma, sa valeur épidémique : le cinéma contamine le réel (autrement dit, il faut prendre le cinéma d’horreur au sérieux). Mais encore, ce jeu d’influence est co-dépendant, co-alimenté, confer les innombrables scénarios inspirés de faits réels, et la future saga Stab qui apparaît dans Scream 2 et qui fait devenir film les événements du premier opus… ! La beauté du geste tient peut-être dans cette incertitude : le cinéma d’horreur est-il une sudation ou une sublimation de la violence du monde ? Ainsi, le sommet du film est certainement atteint quand la bande-son du Halloween de Carpenter regardé par les personnages, devient par porosité la musique de leur très meurtrière nuit…

Il me faut tempérer un tout petit peu cet enthousiasme. Parce que l’air de rien, Scream réalise tardivement aux Etats-Unis des intuitions européennes des années 80, ou plus intelligentes (le Ténèbres d’Argento a déjà l’idée géniale des deux tueurs, exploitée d’une façon beaucoup plus maline et ambiguë, comme aussi l’idée du tueur qui s’inspire de l’art – ici, d’un roman), ou plus outrancières (le grand-guignolesque Démons de Lamberto Bava, qui est une expression fiévreuse de la foi dans les pouvoirs du cinéma, de la valeur épidémique des images, et avec une séquence qui annonce déjà parfaitement l’ouverture de Scream 2).