Dans son essai Le cinéma, Youssef Ishaghpour écrit que le 7e art vise à « raconter des histoires qui portent leur sens en elles-mêmes, et dont la compréhension n’exige ni connaissances ni références préalables ».

À l’heure où les blockbusters actuels vendent leur intégration dans des « lore » touffus et des sagas interminables, le duo Wes Craven (à la réalisation) et Kevin Williamson (au scénario) l’ont fait mentir bien avant et de manière plus fine.

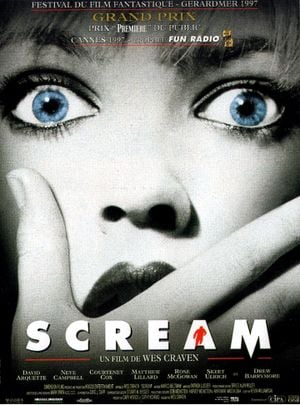

Réalisé en 1996, Scream met en scène un groupe d’amis, amateurs de films d’horreur, pris pour cible par Ghostface, un tueur sanguinaire sans mobile apparent. Durant 111 minutes, le film va jouer avec les spectateurs sur les habitudes du slasher et va aller jusqu’à les expliciter par l’intermédiaire de ses personnages.

La décennie 80 est marquée par une tripotée de « slashers » cherchant à copier, avec plus ou moins de réussite, le succès du film Halloween de Carpenter, sorti en 1978. Les amateurs ont naturellement fini par se lasser de la recette et la critique du début des années 90 annonçait la fin du genre. On pouvait difficilement leur donner tort. Le succès d’un film d’horreur reposant en partie sur sa capacité à surprendre, on imaginait mal comment y parvenir au sein d’un sous-genre aussi codifié et traité que le slasher. La solution trouvée par Wes Craven est donc d’assumer pleinement le bagage culturel préalable de son audience et d’en jouer.

Le jeu commence dès la séquence d’introduction durant laquelle la jeune Casey, seule chez elle, répond au téléphone. Cette Casey a tout du profil de la final girl : elle est la première affichée à l’écran, elle reste sagement chez elle un vendredi soir et elle bénéficie d’un temps d’écran suffisant pour qu’on commence à s’y attacher. Pourtant, elle et son copain seront les premières victimes et ne feront absolument pas partie du groupe d’amis que l’on suivra durant l’intrigue principale. Les règles sont données : les auteurs joueront avec les codes pour surprendre le spectateur. Et c’est ce qui sera fait, de l’ordre des meurtres au final inattendu, tout s’éloigne de ce qu’on a eu l’habitude de voir. Le côté « méta » va jusqu’à nous offrir une séquence mémorable durant laquelle le geek des films d’horreur met en pause un film d’horreur pour expliquer les règles du slasher. C’est comme si nous mettions nous-mêmes pause à Scream pour expliciter son intention.

En dehors des codes des slashers, le film regorge de citations et de références à la culture de l’horreur cinématographique. Qui aurait pu parier que l’une des plus belles déclarations d’amour au cinéma d’horreur serait l’œuvre de Wes Craven, un réalisateur qui n’aimait pourtant pas ce genre qu’il a révolutionné.

Que l’on ne s’y méprenne pas, cette construction du scénario ne sert pas uniquement à flatter les références des geeks de l’horreur, elle est avant tout utilisée pour surprendre le spectateur et instaurer une tension terrifiante tout au long du métrage.

Par ailleurs, si la construction du scénario sur la base d’un jeu entre le réalisateur et le public constitue le plus gros point fort du film, il n’est pas le seul. La mise en scène de Wes Craven est remarquable, notamment les mouvements de caméra qui, à plusieurs reprises, suivent les personnages sans coupe entre les changements de cadrage, permettant au spectateur de se sentir intégré dans les scènes, mélange parfaitement adapté à un film qui joue à ce point avec le quatrième mur. Le montage dynamique apporte également une sensation de tension constante.

La musique composée par Marco Beltrami restera en mémoire comme l’une des BO les plus emblématiques du cinéma d’horreur. Un son sale et des mélodies dissonantes mises en marche à des moments parfaitement opportuns.

Le film remplit parfaitement son rôle en tant qu’œuvre d’épouvante en nous offrant une atmosphère angoissante ainsi que de belles séquences d’horreur sanglante. Toutefois, l’humour a également toute sa place.

Sans parler de la scène finale qui est aussi sanglante que drôle ou de l’humanité parfois pathétique de Ghostface qui est particulièrement bien écrite, les relations entre certains personnages frisent volontairement le ridicule et sont authentiquement drôles : l’amourette intéressée entre le shérif adjoint et la journaliste, les lycéens qui ne pensent qu’au sexe et mettent l’horreur des évènements parfois au second plan, le geek qui fantasme sur la copine de son pote… Là encore, on ne peut s’empêcher d’y voir un clin d’œil subtil aux films d’horreur de série B des années 80.

Arrêtons-nous quelques lignes sur Ghostface. Un tueur empoté muni d’un masque cheap acheté dans un magasin de farces et attrapes devenu l’une des figures les plus emblématiques du bestiaire de l’horreur. Comme dans les plus grands slashers, son visage est caché, mais caché non pas d’un masque en peaux de victimes ou autre accessoire sanguinolent ; juste d’un costume d’Halloween ridicule que l’on aurait pu se procurer pour passer une soirée du 31 octobre kitsch au possible. Un costume qui n’est pourtant pas uniquement ridicule et constitue une référence assez dérangeante au tableau Le Cri de Munch.

Ce costume illustre parfaitement toute la réussite du film : un parfait équilibre entre de l’horreur, de l’humour et un hommage à l’iconographie horrifique la plus classique.

En conclusion, Scream est sans conteste un chef-d'œuvre du slasher, voire de l’horreur en général. Je peux affirmer sans hésiter que si un tueur en série m’appelait demain pour me demander mon film d’horreur préféré, Scream serait en haut de la liste. Cependant, je ne peux raisonnablement lui attribuer une note de 10. En reprenant la remarque pertinente de Youssef Ishaghpour, on pourrait dire que Scream ne porte pas son sens en lui-même et s'appuie sur une connaissance préalable d’un genre très codifié. Cette dimension contextuelle fait certes la force d’un film, mais elle l’empêche aussi de transcender son genre. Scream demeure ainsi un chef-d'œuvre de l’horreur, sans atteindre tout à fait le statut de chef-d’œuvre du cinéma.