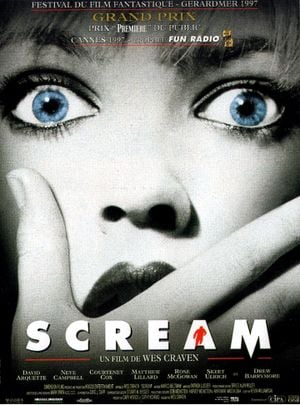

Au milieu des années 90, le slasher movie est un genre moribond, épuisé par des sagas à rallonge et qui peinent à convaincre encore le public. Les tueurs sanguinaires et invincibles, friands de jeunes ados insupportables n'ont plus la cote. Arrive alors le scénariste Kevin Williamson qui, sous la coupe des frères Weinstein, va entreprendre d’écrire une histoire novatrice, dosage subtil de peur et de second degré. Placé entre les mains de celui qui a donné ses lettres de noblesse au genre, le mythique et regretté Wes Craven, le script de Williamson devient Scream, œuvre culte si il en est.

Car Scream ne se contente pas de bousculer un cinéma d’horreur poussiéreux, mais va également en réécrire la plupart des mécaniques. Délaissant les colosses immortels (Halloween, Friday The 13th) et autres croque-mitaines (A Nightmare On Elm Street), le film replace l’horreur dans un cadre beaucoup plus réaliste et épuré : une petite bourgade tranquille, son lycée, une bande d’amis aux caractères bien trempés et soudain un meurtre brutal, cruel, choquant. S’ensuit l’habituelle déferlante des médias, vautours assoiffés de sang que Wes Craven se paye sans aucune pitié et qui vont grandir la paranoïa ambiante. C’est le début de l’horreur, une horreur qui n’a jamais paru si palpable.

La peur, Wes Craven la personnifie en Ghostface, tueur mythique, dont l’allure spectrale et la lame acéré en a traumatisé plus d’un. N’étant rien de plus qu’un costume noir et un masque blanc (choisi car ressemblant au Cri d’Edvard Munch), Ghostface devient pourtant un personnage à part entière, possédant sa propre voix, sa propre personnalité. La saga amènera d’ailleurs diverses itérations du personnage, la plus intéressante se trouvant paradoxalement dans le moins bon opus de la saga, Scream 3 : Ghostface possède un synthétiseur vocal plus poussé, lui permettant d’imiter les voix des autres personnages. Le tueur devient alors une menace universelle, symbole de la violence réprimée mais inhérente à chaque être humain.

Difficile de parler de Scream sans évoquer sa mise en scène : Wes Craven utilise tout son savoir-faire pour créer une tension souvent extrême, rendant chaque apparition de Ghostface plus angoissante que la précédente. Seul bémol, le climax du film, en deçà des autres moments de tension. La palme revient bien sûr à la célèbre ouverture, où la pauvre Casey (Drew Barrymore) fait les frais de la lame du tueur. Le resserrement progressif du cadre, l’accélération des mouvements de caméra et le ralenti final, qui « sublime » les derniers instants de vie de Casey font de cette séquence un bijou de cinéma.

Mais là où Scream touche au génie, c’est dans sa façon de créer une distance entre lui-même et le spectateur : la plupart des personnages (et tout particulièrement Randy) font sans cesse référence à des films préexistants ou bien exposent clairement les mécaniques d’un film d’horreur : Scream s’analyse lui-même, déchiffrant les codes qui constituent sa nature pour mieux les dynamiter par la suite. En ressort une ironie quasi-permanente, teintée de quelques autoréférences sympathiques (le personnage de Casey crache sans vergogne sur les suites de A Nightmare On Elm Street) et bien sûr une vraie leçon de cinéma.

Scream ne constitue pas seulement un changement de cap dans l’histoire du film d’horreur, c’est aussi une pierre angulaire du 7ème Art dans son ensemble. Avec ce film, Wes Craven signe sans aucun doute son chef d’œuvre, que lui-même ne parviendra plus à égaler.