Escapade américaine sous la houlette financière des frères Ridley et Tony Scott pour le réalisateur sud-coréen, Stoker rend au grand maître Alfred Hitchcock ce que l’élève appliqué Chan-Wook Park a appris, dans un suspense malheureusement relatif mais avec une toujours parfaite et minutieuse mise en scène, au couteau. Sur un premier scénario, tristement sans profondeur ni grande surprise, signé de l’improbable Wentworth Miller, le cinéaste virtuose déroule son habituelle maîtrise formelle pour continuer de sublimer l’animal au corps de l’homme :

il est habilement question ici d’apprivoisement de soi.

Just as the flower does not choose its color, we are not

responsible for what we have come to be.

Tout le monde le dit, je n’ai pour ma part pas vu le film, Stoker emprunte à Alfred Hitchcock le pitch initial de Shadow Of a Doubt : un architecte meurt et laisse éplorées son épouse et sa fille, désormais seules avec la gouvernante dans le manoir familial quand débarque

un jeune oncle mystérieux.

L’occasion pour la jeune India Stoker de se découvrir en même temps qu’elle explore le passé familial et l’histoire de cet oncle inconnu dont elle se sent si proche.

Avec Stoker, le cinéaste ne le cache pas, jusque dans ce titre – nom de famille des protagonistes qui fait ostensiblement référence à l’auteur de Dracula – il reprend son cycle vampirique entamé avec Thirst, et bien que la soif de sang n’y soit pas tout à fait aussi charnelle, les transformations à l’étude sous les corps sont les mêmes : comment affronte-t-on sa nature violente et ses pulsions meurtrières en tâchant, à défaut de conserver son humanité, d’être malgré tout plus qu’une bête ?

L’aspect hitchcockien de l’objet – angoisse et doutes – tient une petite heure, le temps que la caméra, notamment à l’épaule, tourne autour des personnages en se demandant ce que chacun manigance dans une espèce de pesanteur sourde, incertaine. Le temps que les détails accrochent, que les caractères se révèlent. Chan-Wook Park y imprime avec application sa

formidable patine esthétique si particulière,

complète et riche : code couleur froid du décor et contraste intense avec les boiseries et cette chevelure rousse comme les blés mûrs, mouvements amples de la caméra, lents et mesurés, le cadre et l’échelle des plans toujours signifiants, les effets de raccord à l’intelligence magique autant que troublante, le jeu de loupe sur le tapis sonore pour exacerber l’isolement dans l’ampleur surnaturelle des sons dans le silence.

Question apprivoisement, Stoker est peut-être un des films les plus abordables du réalisateur.

Un apprivoisement qui concerne également les protagonistes du trio. Il faut aux femmes en deuil s’apprivoiser elles-mêmes autant que ce nouveau-venu apparu soudain dans leur existence, il faut à cet oncle réapprivoiser le cours de sa propre vie et de ses pulsions frustrées pour apprivoiser sa nièce, il faut à cette dernière apprivoiser ses propres instincts, sanglants autant que sensuels, l’animal charnel qui l’occupe, autant sa mère échoue à apprivoiser l’errance de ses propres doutes. C’est l’instinct bestial et primal en chacun que le réalisateur ausculte là sous les méandres de sa caméra clinique et qui trouvent leur apogée en un magnifique entrelacement à quatre mains, élévation sensuelle au piano.

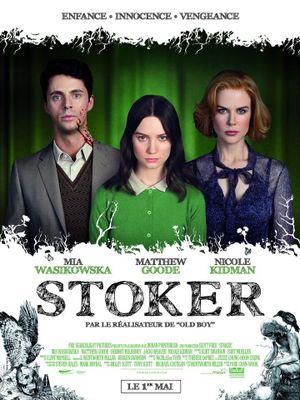

Mia Wasikowska y est sublime, pénétrante d’abandon à un rôle aux lents élans mutiques. La jeune comédienne donne chair à la bête qui sourde depuis l’enfance au cœur de la petite India, corps frêle et masque fragile pour toujours dissimuler ce détachement aux êtres qu’elle ne comprend pas d’abord, l’assurance froide et la fascination morbide ensuite. Elle emmène, autant que n’importe quel personnage central des œuvres du coréen, le récit sans concession, entière, des parcours de dégradation ordinaire sous lesquels l’auteur dissèque l’animal humain, révélant toujours avec justesse la part séduisante du mal tapie en chaque spectateur, voyeuse et vicieuse. Matthew Goode fait dans la retenue britannique, flegme certain et sourire clinquant, tout en embrassant sans embarras la froideur de son rôle avec charme. À leurs côtés, la plastique surfaite de Nicole Kidman intègre un personnage esseulé, perdu, et apporte, paradoxalement, l’espèce de relief figé nécessaire à illustrer l’errance éthérée de cette femme désemparée.

Loin d’être la meilleure œuvre du cinéaste, notamment à cause d’un scénario sans grande surprise et dépossédé des cruautés autant que des outrances qui font la marque sauvage d’un cinéma inoubliable, Stoker reste façonné dans l’art graphique et cinématographique d’un réalisateur exigeant, autant avec ses techniciens qu’avec ses spectateurs. Dans ses lentes grandiloquences symboliques, l’objet envoûte irrémédiablement le spectateur grâce à la

fluidité splendide de la mise en scène

autant que, comme toujours, dans l’abandon de comédiens qui se livrent corps et âmes aux vues d’un cinéaste minutieux : c’est peut-être aussi là que l’auteur rend hommage au maître Alfred Hitchcock. Stoker, comme tous les films de Chan-Wook Park de par leur impeccable méticulosité, semble correspondre au millimètre à ce que l’auteur exigeait dès le départ, dans les moindres détails et jusqu’au rythme des souffles.

L’art du contraste de l’œuvre complexe pour raconter

les sauvageries essentielles de l’homme.