À de nombreux égards, ce film m’a fait penser au Miroir de Tarkovski. Sujet autobiographique (les parents de Weerasethakul étaient médecins), rapport prégnant à la mémoire, aux souvenirs, cadre naturel et végétal opposé à l’artificialité de l'urbain, regard cartésien se heurtant à des conceptions de l’ordre du spirituel, montage cherchant à simuler cette subtile alchimie entre les deux, brouillant sans cesse le regard du spectateur sur la consistance du récit… les ressemblances ne manquent pas.

Du coup, comme le dit Tarkovski dans son Temps scellé à propos du Miroir, j’ai évité autant que possible de chercher à donner un sens définitif, univoque et indubitable à Syndrome and a Century. Comme le réalisateur soviétique, Weerasethakul pratique une narration qui abolit la linéarité, non au sens classique de ce procédé, mais dans l’optique de susciter une approche métaphysique du sujet qu’il traite. Il serait même difficile de parvenir à définir clairement ce dernier. Est-ce la mémoire (et l’oubli), le rêve ou bien la réincarnation qui est évoquée dans cette œuvre scindée en deux parties, s’opposant pour une part, se rejoignant pour une autre ? Se poser la question c’est déjà trahir selon moi la vision du cinéaste thaïlandais, qui est comme Tarkovski un adepte de l’hermétisme narratif.

En fait Syndrome and a Century est l’un de ces films qui appelle au spectateur pour trouver dans son expectative la dose d’envie et d’attention requise à son herméneutique. Le langage des images, parfois ténu, illustre cette fonction idéale (voire idéaliste) du cinéma qui en appelle à l’expérience personnelle pour trouver en elle une caisse de résonance. Est-ce à dire pour autant que tout symbole, toute interprétation soit pour autant absente ou déconseillée ? Sans doute pas, et heureusement.

Comme nombre de réalisateurs asiatiques, témoins de la transition de leur pays d’une société proche du bouddhisme, parfois de l’animisme, à la grande proximité avec le monde naturel et des esprits, vers une société de consommation standardisée (occidentalisée) et mécanisée, Weerasethakul porte un regard sinon critique (son film demeure très neutre finalement), tout au moins historique voire empirique sur la situation de son pays, la Thaïlande. Mieux, il parvient à réintroduire de la spiritualité là où elle paraît totalement absente. Ainsi dans ce sous-sol réservé aux vétérans de l’armée, sorte de base secrète où se joue la reconstruction des mutilés et des infirmes, est gardée dans une salle comme une bouche d’aération qui aspire lentement des fumées semblant émaner de toutes parts. Scène marquante, hypnotique, où le travail sonore renforce la lecture onirique et très spiritualisée de cette surprenante structure métallique.

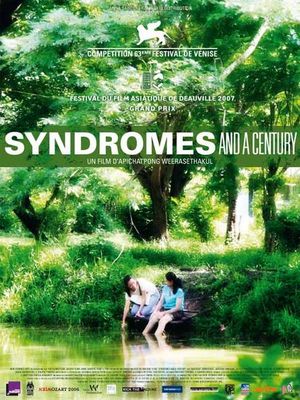

Sur la forme il convient d’être bref, puisque même s’il s’en ressent clairement l’impression que c’est un film « d’auteur », Weerasethakul évite avec brio tout biais inhérent à ce « genre » cinématographique. Certes il abolit le récit narratif, ce qui a pour conséquence de briser la trame diégétique attendue habituellement par le spectateur, mais il n’entre pas non plus dans le travers de faire du tape-à-l’œil ou d’entrer tête la première dans le pédantisme spirituel auquel le paysage végétal luxuriant l’invite pourtant avec insistance. Modeste, le cinéaste sait se rendre discret au milieu des arbres et des fleurs ; pudique, parfois un brin étrange, il se retient de suivre ses acteurs à la fin de la scène d’introduction (lesquels blaguent à propos de celle-ci, disant qu’ils la rejouent pour la cinquième fois, signal adressé au spectateur que la barrière entre diégèse et observation retenue, presque documentaire, est remise en cause), la caméra est repoussée par le regard fixe adressé à elle par une femme durant la séance d’ouverture des chakras etc.

Un cinéma humble, peu bavard mais pourtant très évocateur, qui a fait son effet sur moi puisque je n’ai vraiment pas vu le temps passer (1h 45) ce qui est pour ma part rarissime. Mention spéciale à la scène de fin, également très réussie, l’une de celles qui laisse sans doute la plus grande liberté d’interprétation au spectateur. Société occidentalisée, la Thaïlande urbaine (Bangkok ?) regorge néanmoins encore d’îlots préservés de naturalité, caractère typique de l’Asie du Sud-Est contemporaine. Des endroits où le corps est réapproprié par ceux qui l’usent au travail, face à la machine ou sous un uniforme, arme à la main, et où la collectivité ressurgit également, dans la pratique transcendantale de la danse qui est aussi effort physique. Société hybride, duale, en fusion moins qu’en opposition avec un héritage spirituel jamais remis en question en dépit de son inefficacité parfois patente. Et encore, je dis tout ça avec mon regard d’Occidental, mais il faudrait connaître avec plus de précision la culture et les traditions thaïlandaises pour saisir avec davantage d’acuité la force du propos, dont on ne peut, de notre point de vue, que saisir partiellement l’intensité. C'est un film paradoxalement très lourd de sens, mais sachant rester fragile et aérien.