Pour peu qu'on s'y penche, cinéma et sport font quand même rarement bon ménage…

…Et cette affirmation n’en devient que d’autant plus vrai sitôt est-il question de sport collectif.

Il suffit de regarder le classement SensCritique des films dédiés au sport pour s’en convaincre.

Presque la moitié du top 20 est trusté par la boxe (neuf films), notamment en ce qui concerne les trois marches du podium avec Rocky, Million Dollar Baby et Raging Bull. Ajoutons à ceux-là deux autres films dédiés aux sports de combat, deux films sur les pilotes de course automobile et un sur l’athlétisme, il ne nous reste au final plus que six films qui se consacrent réellement aux sports collectifs. Et encore…

Je dis « et encore » parce que, dans le détail, lorsqu’on constate que ces six fameux films sont L’enfer du dimanche (6e) – lequel s’intéressant davantage aux à-côtés du monde du foot américain – Invictus (7e) durant lequel on doit voir en tout et pour tout moins de cinq minutes de match de rugby, ou bien encore et surtout l’indigent Rasta Rockett (4e ! Non mais sérieux ?!), on comprend très vite à quel point le cinéma n’a jamais vraiment su appréhender la question du sport collectif par le bon bout.

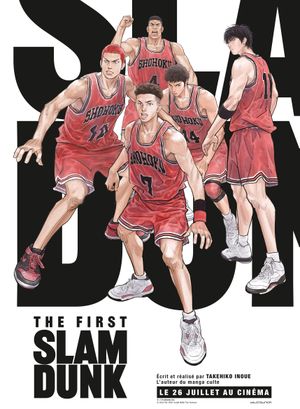

Si je me permets d’aborder ce point-là juste avant de vous parler de ce The First Slam Dunk, ce n’est bien évidement pas un hasard. Parce qu’en ce qui me concerne, les rares œuvres dans lesquelles j’ai eu l’impression qu’on me parlait vraiment de sport collectif étaient des mangas, et parmi ceux-là, Slam Dunk occupait clairement le haut du panier. (Panier, basket… J’espère que vous l’avez…)

En même temps rien d’étonnant, quand on y réfléchit bien. Il y a dans le manga une narration qui favorise l’action découpée et commentée. Et même si ces codes peuvent parfois prêter à sourire – surtout quand ceux-ci sont transposés en animé – ils présentent néanmoins l’indéniable avantage de savoir insister – voire transfigurer – n’importe quelle activité. Car comme pour n’importe quel autre sujet, l’enjeu d’un art visuel et narratif n’est pas simplement de montrer et d’expliquer, mais bien de faire ressentir.

Or, à ce petit jeu-là, Slam Dunk se posait clairement pour moi comme une référence en la matière. L’enjeu central de la saga était moins le parcours de chacun des personnages que ce que leur aventure collective permettait de révéler de la pratique du basket. Du novice déterminé au génie indomptable en passant par le clown à qui il faudra tout apprendre même le plus évident, chacun n’est en fait là que pour mettre en évidence les enjeux de chaque geste, de chaque technique, de chaque règle, pour qu’au bout du compte on comprenne comment ce sport éprouve et révèle les êtres ; ou pour le dire autrement, pour qu’au bout du compte on comprenne à quel point le sport peut devenir une puissante aventure humaine susceptible d’embrasser les passions individuelles comme collectives.

Vous l’aurez donc compris : je n’y suis pas allé sans rien en attendre de ce The First Slam Dunk. Entre la manière de retranscrire les matchs de basket d’un côté et de l’autre la façon d’adapter la narration longue du manga au format court du long-métrage de cinéma, je l’attendais clairement au tournant…

…Et franchement, quelle claque !

Sur tous les points, le film s’en sort avec les honneurs, y compris les plus casse-gueules.

Au bout du compte, tous les choix se sont révélés totalement gagnants, même ceux qui auraient pu paraître les plus discutables au premier abord.

Parce que, l’air de rien, il y a pas mal de choix culottés d’opérés dans cette adaptation. Notons déjà que ce First Slam Dunk a décidé d’opter pour une intégration assez conséquente de modèles en infographie 3D, notamment pour gérer au mieux l’extrême complexité qu’il peut y avoir à représenter avec le plus de fidélité possible tous les gestes et postures qui composent un match de basket.

L’illusion d’une animation traditionnelle est néanmoins globalement respectée, à la fois parce qu’il semble manifeste qu’on a su alterner et mélanger les techniques d’animation, mais aussi parce que la direction artistique a su enrober ce tout dans un ensemble cohérent.

Alors certes, il peut arriver parfois que la 3D se rappelle un peu trop à nos yeux, de même qu’on serait totalement en droit de contester ces teintes bien plus ternes et fades que celles auxquelles nous avaient habitués les couvertures de la série – au point qu’on puisse y voir une certaine forme de trahison – mais je pense qu’à bien tout considérer, ce choix – qui m’a d’abord un peu gêné pour être honnête – se révèle au final être particulièrement pertinent, tant il est cohérent avec cette démarche d’ensemble du réalisateur qui a été de vouloir atténuer – sans le renier – cette propension à l’excès vers laquelle se porte naturellement le shônen.

Un choix osé et qu’il fallait savoir assumer par rapport à l’œuvre originale, mais que l’auteur de ce film a d’autant pu être en mesure d’accomplir qu’il n’est nul autre que Takehiko Inoue lui-même, l’auteur du manga de base.

Et c’est appréciable d’avoir à la tête d’une adaptation l’auteur même de l’œuvre d’origine, parce que c’est clairement ça qui permet des choix drastiques qui vont clairement dans le sens d’une retranscription fidèle selon les spécificités du média vers lequel on s’est décidé de transposer l’œuvre, ici en l’occurrence le cinéma.

Or ce qu’Inoue a, à mon sens, très bien compris de cette transposition sur grand écran, c’est qu’une limpidité de mouvement rend caduque la nécessité de l’intensifier par les réactions excessives des personnages, aussi bien dans ce qui est dit que dans le comment c’est dit.

…Et de la même manière que des couleurs trop criardes auraient sûrement nui à la lisibilité des gestes et des actions (et fatigué l’œil à la longue), Inoue a fait le choix d’atténuer pour mieux mesurer l’effet. Or, à considérer l’impact de ce choix sur l’ensemble de l’ouvrage, ça me parait être une totale réussite.

Parce qu’à mesurer ses effets et à savoir les utiliser à bon escient, Inoue parvient en conséquence à les rendre d’autant plus impactant quand ils sont mobilisés. Et franchement, je trouve que ce First Slam Dunk parvient à tirer vraiment toutes les forces des codes du shônen au service du ressenti de match sans (quasiment pas) devoir en souffrir en contrepartie.

Tous les artifices utilisés dans ce film se font clairement au service de la sensation. Qu’il s’agisse des moments de suspension, des ralentis soudain, des phases de commentaires intérieurs, et même de la multitude de travellings visant à rendre excessive les sensations d’accélération et de vitesse, tout est mobilisé au service d’un rendu intense et éreintant.

C’est à la fois remarquablement lisible et merveilleusement rythmé. Suffisamment pédago pour les non-initiés mais sans jamais nuire à l’impact.

Mais – on ne va pas se mentir – si tout ça fonctionne aussi bien au point de nouer tous ces éléments autour de l’élan central du match, c’est aussi et surtout parce qu’Inoue a su avoir la grande idée du film - celle à laquelle aucun film du top20 de SensCritique n’a jamais eu l’intelligence, l’audace ou l’envie de se plier – je veux parler du fait que l’intégralité de l’intrigue se déroule sur un seul et unique match, du début jusqu’à la fin.

Qui peut oser ça à part un vrai passionné ?

C’est le meilleur moyen d’éviter les redondances ainsi que le désintérêt pour les matchs intermédiaires avant la finale. C’est aussi la seule méthode viable pour parler longuement d’un match et d’y plonger profondément le spectateur. Sans ça, on est forcément obligé d’expédier, de faire vite, de répéter les mêmes effets de manche pour créer artificiellement des instants d’émotion. En structurant tout son film sur un seul et unique match – qui n’est d’ailleurs même pas une finale – Inoue parvient à faire monter progressivement la tension jusqu’à l’explosion conclusive.

Pour éviter l’usure, et pour enrichir à chaque fois notre approche des enjeux qui structurent cette partie, Inoue fait le choix d’un récit par enchâssement avec une multitude de flashbacks. Une fois lancée et identifiée, la mécanique se révèle parfaitement huilée et guide au mieux le spectateur : d’un côté cinq joueurs, de l’autre quatre quarts-temps. De là, le déroulement du match sera l’occasion de se focaliser sur le parcours personnel d’un joueur, puis d’un autre, l’occasion de retracer à la fois l’historique de chacun mais aussi l’historique de tous.

A partir de là, par effet de couches superposées, l’intrigue prend sans cesse plus d’épaisseur au fur et à mesure que le match se déroule et se durcit.

De là saisit-on tout l’engagement qu’implique ce genre de match, mais aussi et surtout les raisons qui peuvent pousser des individus à s’engager à ce point. C’est ce qui permet clairement à ce film d’aller au-delà des structures simplistes de tous ces films étatsuniens que le Top SensCritique sus-cité met en avant : des films où le sport n’est finalement qu’un domaine parmi tant d’autres pour permettre une énième déclinaison du modèle d’accomplissement de l’individu par lui-même, pour lui-même et au travers de lui-même. Un postulat que dépasse aisément ce The First Slam Dunk pour toutes les raisons que je viens donc de vous évoquer.

Néanmoins, ça ne veut pas dire le film d’Inoue soit totalement déconnecté de cette approche très étatsunienne du film de sport. Après tout on parle de basket, un sport collectif certes mais un sport collectif où les individualités sont très appuyées (ce n’est pas un hasard si ce sport est roi au pays de l’Oncle Sam). C’est d’ailleurs clairement un sport d’importation transpacifique du point de vue du Japon, et si les maillots de Shohoku sont rouge et noir c’est bien parce qu’ils se réfèrent explicitement aux mythiques Chicago Bulls de l’époque Jordan / Pippen ; Bulls qui régnaient au sommet de la NBA au moment de la sortie du manga. Donc non, Slam Dunk n’est pas non plus une œuvre d’opposition à la culture étatsunienne, c’est vrai, mais il m’apparait évident que le rapport sensiblement différent qu’entretient la société japonaise à l’égard de la collectivité lui permet d’appréhender les enjeux individuels de manière bien plus riche et plurielle, et surtout bien plus en phase avec la dimension collective du basket, ce qui se retrouve pleinement dans le film.

Car oui, bien sûr que ce film parle aussi d’accomplissement personnel, mais il le fait toujours au regard du collectif.

Ryota doit apprendre à trouver sa place au sein de sa famille depuis la mort de son frère ; tiraillé qu’il est entre d’un côté l’envie de rester fidèle à son frère en en reprenant le flambeau et de l’autre devoir subir l’animosité de sa mère qui a justement besoin de faire le deuil de son ainé, ce qu’elle ne parvient pas à faire tant que Ryota cherche à le remplacer.

Même chose pour Mitsui qui a besoin de dompter ses prétentions personnelles pour réapprendre à s’insérer dans un collectif et progresser avec lui.

Même chose encore pour Akagi qui, soucieux de l’unité et de la discipline de son équipe, doit néanmoins apprendre à accepter que s’expriment les spécificités de chacun.

Même chose toujours avec Rukawa qui doit apprendre à se dépasser autrement que pour la seule soif de victoire.

Et que dire de Sakuragi qui, au bout du compte, entend intégrer le basket que pour le seul désir de sociabiliser avec la sœur d’Akagi.

Au fond, un seul personnage est vraiment dans une démarche d’accomplissement totalement individuel, c’est le 9 de l’équipe de Sannoh. Or, ce vers quoi l’intrigue le conduit, c’est à apprendre la défaite.

Dans Slam Dunk, on ne se dépasse soi qu’avec les autres, ce qui est le fondement même du sport collectif, fondement qui échappe malheureusement trop souvent au cinéma de l’Oncle Sam.

Malgré tout, le plaisir ici pris ne doit pas non plus me rendre aveugle. Oui, ce film a su remarquablement tirer profit des codes du shônen pour ensuite les adapter judicieusement au format long-métrage, mais ça ne veut pas dire pour autant qu’il n’en subit pas non plus quelques inconvénients.

Je disais un peu plus haut que ce First Slam Dunk parvenait à tirer toutes les forces des codes du shônen sans ne quasiment pas devoir en souffrir en contrepartie. Le temps me semble désormais venu de vous révéler ce que cache ce « quasiment ».

Parce que oui, même si on parvient à en atténuer les effets, un shônen reste un shônen. Il s’appuie sur des archétypes très identifiés pour ne pas dire excessivement stéréotypés. Les parcours individuels à base de frère mort qu’on doit honorer ou venger, trauma qu’on doit surmonter, aigreur qu’on doit digérer relèvent clairement des attendus du genre, au point qu’ils en deviennent des clichés ambulants. Or, en ayant cherché à atténuer – à raison – toutes les exubérances du shônen pour rendre le film cinématographiquement plus crédible et viable, Inoue peut amener à faire ressentir ces reliquats archétypaux comme de véritables faiblesses – voire des facilités évitables – au regard de la maitrise et du soin apporté pour tout le reste.

Seulement Inoue ne pouvait pas non plus se défaire de ces reliquats sans risquer de trahir fondamentalement l’œuvre originale, d’où cette impression parfois que le film cherche à entretenir un équilibre précaire entre d’un côté l’esprit d’origine et de l’autre les exigences posées par le format cinéma.

Ça me parait, par exemple, particulièrement flagrant en ce qui concerne le traitement du personnage de Sakuragi. Il a bien fallu introduire quelques-unes de ses mimiques et irrévérences pour ne pas évider le personnage, mais sans trop les multiplier et les appuyer au risque de faire s’écrouler toute la tension dramatique du film.

Et si au final, l’équilibre trouvé saura satisfaire un connaisseur du manga original, je pense néanmoins que cela pourrait nuire à l’immersion et au plaisir des néophytes qui ne connaissent ni l’œuvre originale, ni le genre dont il est issu.

Malgré tout, et dans l’ensemble, je ne saurais bouder le plaisir intense qu’a su me refiler ce film. En cette période où le champion américain s’oublie dans une débauche excessive de moyen qui lui fait perdre de vue l’essentiel ; oubli qui s’accompagne d’ailleurs à mon sens d’une crise aiguë du modèle social qu’il prône et cela notamment via son cinéma ; je trouve plus qu’appréciable que le challenger japonais, bien que lui aussi embourbé dans ses propres problématiques, n’ait pas perdu de vue l’essentiel, lui. La justesse plutôt que de la débauche. Le désir de cacher les ficelles plutôt que de les exposer. L’immersion plutôt que la simple exposition.

Il y a dans ce cinéma japonais là quelque chose de beau, de fort, de vivant et de noble. Que des qualités qui, aujourd’hui, se perdent dans le cinéma d’Occident.

Alors merci Takehiko Inoue pour cette bâche dans la face.

Merci pour cette claque qui réveille.

Quel plaisir qu’une adaptation remette au cœur l’audace.

Et sache nous offrir de telles merveilles.

__

Et juste pour le plaisir, voici juste un petit lien vers ce que, pour ma part, je considère comme étant les films traitant le mieux du sport. ;-)