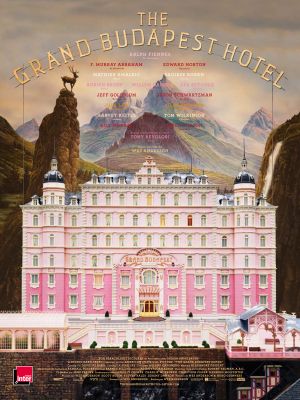

Je vénère Wes Anderson.

J’ai une étagère complète de bouquins de Stefan Zweig.

Ai-je besoin de faire une critique sur un hommage à Zweig réalisé par Wes Anderson ?

On va dire que oui.

Le rapport entre les deux n’est pas forcément évidant à première vue, d’ailleurs. Il y a la période, évidemment, ce côté belle époque qui transpire de chaque seconde de la pellicule, des matte-paintings sur verre au format de l’image. Sans parler de la musique, de très, très loin la meilleure composition d'Alexandre Desplats, génialissime - "Traditional Arrangement - Moonshine" va tourner en boucle sur mon ordinateur pendant cinq ou six mois.

Mais, malgré le plaisir évident que j’ai pris à contempler ce bonbon visuel délicieusement suranné, fourré de trouvailles visuelles constantes, d’un casting parfait et d’une énergie comique sans cesse renouvelée, je ne trouvais pas la connexion entre ces deux auteurs que je révère au plus au point.

Jusqu’à la fin.

… Et quelle fin.

Une des choses que je préfère avec le cinéma, c’est la capacité qu’il a de nous faire basculer d’une émotion à une autre, comme un yo-yo. Ce n’est pas pour rien que j’adore Wes Anderson, et que mon film préféré de l’année dernière était T.S. Spivet de Jeunet.

En fait, ce Grand Budapest Hotel – dans lequel, soit-dit en passant, j’adorerai finir mes jours –, c’est ce que Stefan Zweig appelait « Le Monde d’Hier ». Le paradis perdu d’un raffinement et d’une pensée maintenant disparu à jamais, comme la crique dans laquelle jouaient les enfants de Moonrise Kingdom. Et, dès lors que l’on voit ça, ce Budapest Hotel dégage une espèce de nostalgie et de mélancolie tenace derrière son apparente fantaisie sucrée. Le symbole le plus parlant en serait ces deux scènes mises en parallèle : le train où voyagent nos héros est arrêté au même endroit, à quelques années d’intervalle. D’abord par la police, puis par des nazis. Les résultats sont horriblement différents.

Mais la mémoire de ce monde perdu peut encore se transmettre, pendant une conversation entre un écrivain en manque d’inspiration et un vieil homme, où parmi les pages d’un livre sous la neige …

Je ne me lasserai jamais de Wes Anderson. Pas même dans dix mille ans. C’est tellement beau.