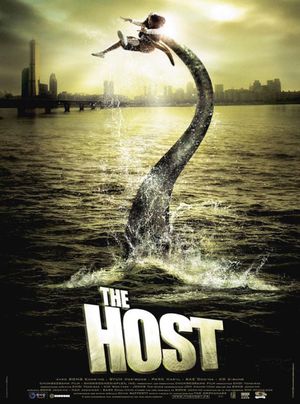

Entre les excellents Memories of Murder et Parasite, le prolifique Bong Joon-ho s'est attelé, en 2006 et pour son troisième film, au sous-genre horrifique du film de monstre. Choix curieux s'il en est, il faisait naître à la base de grands espoirs : qu'un tel virtuose de la mise en scène décide de s'attaquer à un registre à ce point éculé et populaire promettait une possible révolution de ses codes.

C'est un peu ce qu'il fit en mêlant deux registres bien distincts, le comique et le tragique, dans cette critique sociale virulente bien qu'un poil caricaturale. D'un excès grotesque, The Host marque par le propos grossier des pontes de la société responsable, par pollution, de la création d'un monstre finalement moins ennemi de l'humanité que ceux qui incarnent son élite; si le monstre tue, c'est par survie, l'homme, lui, cause la mort des autres pour décupler ses profits.

Une réflexion banale dans son fond qui devient intéressante par le traitement que lui a réservé Joon-ho : c'est en tant que scénariste de talent qu'il axe son film sur ses personnages plutôt que sur l'action, nous présentant une famille aux personnalités opposées mais complémentaires, menée par une bande d'acteurs talentueux dont une muse du réalisateur, le charismatique et perturbant Song Kang-Oh (exceptionnel dans Parasite, surprenant dans Memories of Murder).

Il campe ici un père un peu paumé, mignon par sa naïveté généreuse, attristant par ses mauvais choix qui coûtent la vie de certaines personnes. Son évolution, de looser à figure de courage, passe par un chemin semé d'embûche qui, en laissant la priorité aux rapports familiaux, devient très rapidement émouvant, jusqu'à cette séquence magnifiquement filmée et écrite où l'on nous apprend les raisons de son handicap.

C'est alors que s'opère son grand changement de personnalité, que l'acteur ne manque pas d'interpréter de façon marquée : on a clairement l'impression de suivre un homme nouveau plein d'espoir et de plans de sauvetage, qui sera finalement autant peu préparé que nous à la conclusion affreuse de cette intrigue très bien menée, que ce soit par son écriture que par la mise en scène toujours aussi irréprochable du réalisateur sud coréen.

Outre sa photographie à tomber, on retient surtout un sens du cadrage qui préfigurait déjà, dans ses scènes de repas en intérieur, la réussite totale de Parasite, et suivait très justement la beauté formelle de l'excellent Memories of Murder. Il va même jusqu'à inventer des façons de filmer sa créature, la montrant dans toute sa splendeur de monstre gigantesque, qu'il rapproche plus de la figure du conte que du film de Keiju Eiga.

C'est alors que le bat blesse : n'ayant pas l'avancée des occidentaux sur les effets numériques de l'époque, The Host rappelle qu'on regarde un film à chacune de ses apparitions gâchée par des détails abominables, une texture hideuse ainsi qu'une animation incertaine et inconstante, qui empêche la tension d'atteindre le spectateur. Si l'on est peu impressionné, c'est parce que le film lui laisse trop de temps de présence à l'écran alors qu'il n'était pas en mesure d'apparaître si longtemps, vu sa faiblesse technique.

Mais Bong Joon-ho, en cinéaste de talent, ne laisse pas le spectateur perdu au milieu d'une mélasse d'effets numériques répugnants : toutes les scènes dans les égouts attestent ainsi de ce rapprochement avec le conte qui n'est pas sans rappeler un certain Guillermo Del Toro, particulièrement dans le rapport qu'entretiennent les deux enfants tentant de survivre.

Tous deux touchants, ils se dissimulent dans un charnier absolument surréaliste et terrifiant que le réalisateur filme avec brio, nouvelle couche de sa critique du fossé entre souches sociales et de l'environnement, où les plus modestes pâtissent des dégâts environnementaux causés au nom du profit des plus grands, au point de devoir se réfugier dans les bas fonds de la ville, au milieu des déchets qui font qu'on devient oublié de tous, et qu'on peut y mourir dans l'anonymat et la certitude que la vie n'aura menée à rien.

C'est un peu ce que doivent ressentir tous les ouvriers que la bête à dévoré, symbole des aliénés forcés dont le capitalisme se sera débarrassé pour que ne survienne pas la révélation de la supercherie, ou cette famille disparate qu'on a tenté de faire taire et qui sera recherchée durant toute la durée de The Host,

famille par laquelle passent tous les registres de l'oeuvre, de la comédie (la scène dans le grand hangar avec les photos des décédés) au drame (la mort du père en bord de rivière).

Et tout comme avec les films de l'ami del Toro, le monstre n'est pas une figure cruelle; si on nous le présente au départ comme une source de catastrophe naturelle, on se rend compte petit à petit que la créature tente seulement de survivre dans cette jungle humaine, à l'instar des ouvriers et autres pauvres dont elle se nourrit. Ce n'est que parce que les humains sont ultraviolents et par le biais d'un mauvais concours de circonstance qu'il sera filmé comme un être à abattre.

Intervient alors le recours aux égouts : à l'image de Mimic ou Blade 2, The Host protège ses monstres du monde extérieur en les cachant sous l'activité de l'humanité, dans la fange et les déchets de l'Homme, à se dissimuler dans un endroit auquel il n'apportera aucune attention, puisque c'est l'égout lui-même qui le renvoie à sa condition d'animal : ses défections, ses rejets en toute sorte, par leur odeur ou leur simple vue, y pourrissent loin des habitats tout propres, lui permettant de garder son personnage social propre, civilisé, élevé de sa condition.

Ce n'est à ce sujet pas pour anodin si les enfants s'y retrouvent : l'un a perdu son père, l'autre devrait se faire sauver par le sien, mais tous deux partagent cette même innocence de l'enfance, cette absence de socialisation qui les rapprochent finalement de leur statut de mammifères; à cela, l'amphibien apporte un poil de menace extérieure, celle des conséquences des hommes civilisés, modernes, géniaux sur l'intégrité physique de leur propre descendance.

The Host dénonce ainsi cette humanité qui s'auto-détruit à petit feu sans mesurer la proximité de la fin du compte à rebours, et c'est au moment de développer la symbolique de l'égout que sa réflexion prend une toute autre dimension : le propos social qui anime Bong Joon-ho tient autant de la revendication écologique que du plaidoyer en faveur du respect de toutes les générations de la famille, que ce soit celle du grand père, du père ou de l'enfant.

Une famille qu'on pourchasse sans retenue parce qu'elle tente de s'élever de sa condition d'homme social auto-destructeur : non pas par les agissements, puisqu'ils consomment autant à l'excès que les autres, mais bien par amour; ils sont à la recherche effrénée de la petite-fille de la famille, espoir d'un renouveau des gênes et de la perpétuation du nom.

Bong Joon-ho trouve le courage de poser une conclusion pessimiste sur cette réflexion, en décidant de faire mourir la petite fille par les agissements de l'Homme capitaliste, devant les yeux de son père. Nous sommes prévenus : ce sera notre situation future si nous continuons de consumer la planète comme nous consommons des filets au fish à McDonald's.

Revient à la fin la gêne occasionnée par les effets numériques : on a beau essayer de passer outre en se concentrant sur la qualité du reste, ses effets spéciaux laids et trop présents gâchent une bonne part de l'expérience, heureusement sauvée par la psychologie de ses personnages et le mélange des registres. Met avis qu'un remake par le même réalisateur lui permettrait d'atteindre un stade supérieur de qualité, pour ne pas dire qu'il pourrait entrer dans la cours des grands et développer encore plus profondément ses thématiques, ses visuels, ses personnages.

Sympathique, mais pas à la hauteur des attentes.