Voix de gorge éraillée : "Petit, maintenant, tu fais partie de la famille…" Non, ce n’est pas ça, on n’est pas dans la saga dynastique du Parrain. Out, Coppola. On n’est pas non plus dans la bouffonnerie pathétique des Affranchis, on ne mange pas les spaghettis de la mamma avec un cadavre dans le coffre de la Chrysler. Out, Scorsese. On est dans The Yards, le deuxième long-métrage de James Gray. Quelques points lumineux filent au fond d’un trou noir. Puis pleine lumière : le métro vient de sortir du tunnel. Assis dos à la vitre, Leo Handler mate de côté un flic debout. Il a le visage hagard, l’air inquiet, l’œil aux aguets de l’éternel hors-la-loi. Vieux réflexe incontrôlable. Après un séjour d’un an derrière les barreaux, il rentre chez lui, dans un de ces quartiers pourris de New York où naissent les bonnes histoires de polars sociaux et où l’on étouffe au berceau le "rêve américain", expression aussi crédible qu’une promesse électorale. En réalité, il n’a plus rien à se reprocher. La violence des règlements de comptes, la crainte d’être arrêté, la solitude du gangster, tout cela est resté derrière lui, dans cet obscurantisme qui fonde la loi du silence. Et il est bien décidé à mener désormais une vie terne mais honnête. La sortie du tunnel comme symbole de la rédemption, le voyage surveillé comme motif de l’épreuve, le métro comme véhicule des passions : tout est déjà là. La fluidité dans le mouvement, la précision silencieuse des cadrages, l’expression fermée de l’acteur respirent l’évidence de la fatalité en marche. On devine que cette introduction annonce un drame (tout retour du fils prodigue est chimérique), un passage qui n’apportera que malheur et chagrin. D’emblée, on pressent que l’on se trouve devant un film somptueux. Entre pur suspense et radiographie d’une fin de règne, entre Amérique et Europe, entre hier et aujourd’hui, la suite confirmera magistralement cette impression. Six ans de mûrissement après son impressionnant galop d’essai, James Gray sort le grand jeu.

https://www.zupimages.net/up/20/39/kluz.jpg

Le printemps du Queens a succédé à l’hiver de Brooklyn qui engourdissait Little Odessa. Les couleurs sont plus chaudes, les personnages plus nombreux et nuancés, le délié réaliste de la mise en scène l’emporte sur la déflagration onirique. Des nombreuses similitudes rapprochant en revanche les deux films, la plus saillante est le mal insidieux qui ronge la cellule familiale et qui vient de loin, comme d’un anathème ancestral. Il y a bien sûr les signes de la santé défaillante de la mère, les manières trop attentives du meilleur ami Willie, l’état vaguement dépressif de la cousine Erica, le regard fixe et dur de la tante Kitty, qui s’est remariée à un richard, Frank Olchin, avec sa gueule de travers et ses sourcils de prophète. Tous sont venus pour accueillir le rescapé taiseux qui n’a dénoncé personne. Retrouvailles, embrassades, effusion. Et déjà un sombre présage : une panne d’électricité ayant remplacé les lampes par les chandelles, l’ambiance qui s’élève est celle d’une veillée mortuaire, creusée par des attitudes flottantes qu’on devine abîmées dans les gouffres d’un passé encore présent. Pour Willie, les affaires sont florissantes. Affaires louches, c’est inscrit dans sa voix et dans son comportement. Mais Leo, qui bénéficie d’une sortie conditionnelle, souhaite arrêter les combines. Il est pourtant rapidement mis au parfum et embarqué malgré lui dans la corruption généralisée sur laquelle s’appuie son oncle Frank, pourvoyeur de boulot mais d’abord caïd du truandage politico-financier. Son entreprise de maintenance a la haute main sur les travaux publics et les marchés d’équipement du métro, et c’est Willie qui exécute ses basses œuvres en se chargeant d’arroser les élus municipaux et de saboter les sociétés concurrentes. La machine à moudre des billets verts tourne lentement, sûrement, inexorablement. Et le destin n’est pas un barbu aveugle ni un dieu en rogne mais l’amas des circonstances qui camoufle d’énormes tas de pognon à se faire. Le grain de sable dans un sabordage de routine, un geste malheureux et voilà "l’innocent" qui fait vaciller tout le système frauduleux. Tiraillé entre sa conscience et son allégeance de sang, Leo va bientôt connaître la relégation et se livrer à une douloureuse guerre des tranchées.

The Yards est une œuvre exemplaire de la souveraineté du cinéma de genre lorsqu’il est bien compris, ambitieux, capable de réactiver le pacte d’intelligence qui le relie au public, de transmuer instantanément le particulier en universel, le prosaïque en mythologique. Gray focalise sur la mise à nu des mécaniques diverses dans lesquelles les individus sont happés puis broyés, le plus souvent sans l’avoir choisi, mais avec leur consentement. À l’instar d’artistes aussi différents que John Ford, Elia Kazan ou Francis Ford Coppola, il explore la famille et questionne à travers elle le mystère des origines, celle des siens, celle du pays qui les a accueillis. Et comme eux, il préfère suspendre son interrogation juste au moment où il commence à comprendre : aller plus loin, ce serait tomber dans la complaisance. Or son film est un modèle d’exigence, d’épure, de retenue. Sa précision maniaque à dépeindre le fonctionnement sclérosé des institutions new-yorkaises, de la police au tribunal en passant par les commissions d’arbitrage de la métropole américaine, constitue pour lui une manière détournée d’exhiber la faillite de la loi. De L’Ennemi Public au Scarface de De Palma, les rites de l’initiation criminelle sont devenus familiers : Gray place la relation entre Leo et Willie sous le signe d’un tel apprentissage. Mais la complexité et la richesse psychologiques des personnages, si elles n’égratignent pas ce motif classique, lui donne une épaisseur rare. Impossible de ne pas être tétanisé par l’effet miroir de la juxtaposition du tabassage du policier par l’un avec le meurtre du veilleur de nuit par l’autre. Le glaive glacé de la justice passera dans les chairs pourrissantes du corps clanique aux solidarités délétères et à l’influence pernicieuse. Dans ce processus quasi cornélien, Leo élabore une stratégie de ponts coupés et à la fin, il n’y a ni victoire ni défaite mais un sentiment océanique d’être seul à jamais, contre tous et avec soi.

https://www.zupimages.net/up/20/39/es5p.jpg

Pour construire méticuleusement ce cérémonial mélodramatique, cette apothéose de la désolation, le cinéaste invente un récit mezzo forte au climat feutré, dont la matière semble parvenir avec la force vacillante d’une chandelle au fonds d’un puits. Cet effet funèbre est parfois déchiré d’éclairs écarlates (la scène en boîte de nuit), drapé d’un halo vertical (celle de l’hôpital) ou noyé dans une nuit d’encre pour quelques combats douteux et sans éclat. Ici pas de fuck off en rafales ni de guns braqués à tout bout de champ. Un mélange de gravité et de flottement caractérise cette œuvre lente, crépusculaire, saturée de postures d’adulation ou d’accablement, de confidences à mi-voix, de regards dans le vide. Gray verrouille sa mise en scène à un découpage strict et à des plans vissés-serrés. La beauté enténébrée de chaque image, assurée par la main jalouse qu’il garde sur ses moindres recoins (intensité de la pénombre, densité des contre-jours, relief des détails) prend d’une seule pièce la violence des péripéties du scénario dans la musculature d’un style capable d’étreindre nos poitrines à les rompre. L’achèvement plastique du film repose sur le respect des figures imposées et leur transcendance par un raffinement discret et rigoureux : si le noir domine l’écran, une lumière dorée vient découper vivement des lambeaux clairs où les êtres se débattent comme à l’intérieur d’une prison, toujours coincés à leurs entournures, délimités par des encadrements de portes ou des cages d’escaliers (c’est justement par un judas qu’est vue la séquence où un visiteur nocturne oblige Leo à cacher sa mère chez des voisins de palier). Maintenant une note d’une tension permanente, la caméra caresse les décors glacés et miroitants que découpe New York sur des ciels d’acier. Quant à l’adagio désintégré d’Howard Shore, il résonne comme une subliminale et soupirante complainte. Larmes, asphyxie mais aussi, quand l’étau se desserre enfin, catharsis et libération.

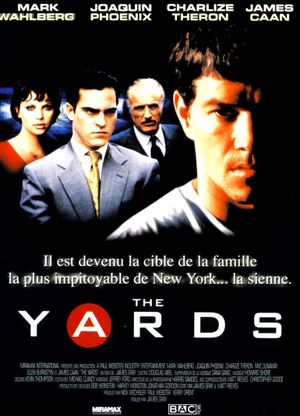

Parvenir à de tels sommets, avec cette classe-là, lorsque l’on a trente ans, c’est déjà avoir accompli un chemin considérable que la suite de la carrière de l’auteur n’a pas démenti. Peut-être plus encore que Paul Thomas Anderson et Wes Anderson, les deux autres surdoués de sa génération, Gray s’est imposé comme un maverick altièrement indépendant, en lutte contre la logique des studios et l’adversité que représente la forteresse d’Hollywood. S’il investit ici les codes du film noir, c’est pour les remettre à plat et les congédier dans un geste de profonde lassitude. Une certaine légende mafieuse mord la poussière et meurt dans ce tombeau sans la moindre fanfare, dans cette tragédie compacte au classicisme intransigeant qui réclamait ces rôles de mères éprouvées, ces décors de voies ferrées rectilignes et ces clairs-obscurs en souffrance d’où émane la palpitation sourde d’une émotion réprimée. Le casting en or associe gloires des années 70 (James Caan en paternante crapule, Faye Dunaway et Ellen Burstyn en pietàs contemporaines) et nouvelle génération : Mark Whalberg (Leo le pur, le saint, le voyou soudainement rédimé), acteur minéral, sobre, concentré, Joaquin Phoenix (Willie le métis, le maudit, l’archange brutalement déchu), méchant malgré lui qui s’accommode de réflexes délictueux comme on supporte une cicatrice, et Charlize Theron en brune, dont la superbe stature vient moderniser et anoblir davantage la grandeur de l’ensemble. Le dénouement ne fait nulle apologie de la délation, suspicion résurgente attachée au souvenir du chaos maccarthyste : il montre au contraire un acte de maturité à l’amertume pleinement mesurée, mais dont l’accomplissement inévitable permet de conduire l’enchaînement terrible des évènements à une forme d’assainissement politique et social. Pour Gray, il faut sortir de la famille avant qu’elle ne vous étouffe. Il boucle ainsi le genre en le faisant basculer dans l’âge de la raison. Et qui dit âge de raison dit bien sûr âge de trahison, de renoncement à une partie de soi-même. La mélancolie lancinante de The Yards tient à ce balancement entre le rêve d’air pur et la rouille de la réalité. Le seul soleil visible marche au néon : il donne le teint blafard du deuil des illusions.

https://www.zupimages.net/up/20/39/7yn1.jpg