Penser aide-t-il à rendre heureux ? Se souvenir permet-il le bonheur ? De tous les sentiments mélancoliques, la nostalgie est certainement un des plus puissants : le mirage de tout aventurier, le dédale sentimental par excellence. Dans ses profondeurs, comprendre la nostalgie demande un acte pénible : le mal du retour, une souffrance émanant d’une ancienne blessure. Perdu dans les arcanes de la mémoire, noyé dans une enfance abîmée par une mère aliénée et un père absent, Paul Dédalus travaille son identité, cherche, creuse et trouve dans sa mémoire des éclats de souvenirs flétris et tente de se remémorer. Se souvenir de ses amours, de ce qui l’a construit, lui, l’homme mystérieux, l’aventurier volubile et subversif, au phrasé génial, le héros taciturne surfant sur le succès de ses joutes oratoires, l’amant imparfait.

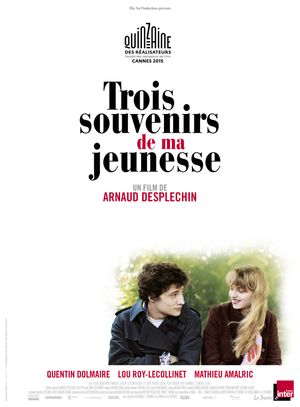

Ou plutôt, si, parfait ! Puisqu’il est question dans Trois souvenirs de ma Jeunesse de la genèse du mythe de Paul Dédalus, le même Paul que nous découvrions dans Comment je me suis disputé … (Ma vie sexuelle) en l’enveloppe sèche et ténébreuse de l’indispensable Matthieu Amalric. On y découvrira son enfance meurtrie par ellipses, le dédoublement de son identité parfumée d’espionnage dans la Russie soviétique et le chapitre le plus important de sa vie : Esther.

Retour aux premiers amours pour Desplechin, qui filme la romance naissante entre les deux amants comme on contemplerait l’éther, avec fascination et naïveté. Un plan fixe sur un lit avec en point de fuite une fenêtre ouverte sur le Tadjikistan, plante le décor. Dédalus vieilli, a hâte de partir, lui qui laisse une jeune amante sur son lit de soupirant. Séducteur invétéré, Dédalus revient en France, là où il avait laissé Esther dans Comment je me suis disputé … (Ma vie sexuelle) afin de travailler pour le ministère des affaires étrangères. Devenu anthropologue, ayant transmis son identité à une escale soviétique, Paul doit répondre de son intégrité une fois revenu en France. Prétexte malin pour servir une fresque dense et allusive à l’enfance du héros, le cinéaste traite la psyché humaine sur un autre domaine, celui du temps, en variant sa palette émotive : Desplechin semble filmer Trois souvenirs comme une thérapie contre l’angoisse du temps, contre son irréversibilité. Un récit didactique savamment orchestré qui ordonne et classe donc trois souvenirs importants de la vie de Dédalus.

On passe rapidement son enfance névrosée pour s’attarder sur l’épisode soviétique, un chapitre de la vie du jeune héros tant le récit se nimbe d’un parfum de roman d’espionnage - grisant. Mais Desplechin appuie rapidement sur le bouton accéléré pour s’arrêter sur le fatum du personnage, sa rencontre avec Esther, l’amour de sa vie.

Trois Souvenirs est un film transgenre : il varie savamment des séquences expérimentales, oniriques, les genres polar, littéraire et même par interstice des senteurs de teen-movie. Desplechin récite une histoire d’amour a priori banale qui se mue en un drame splénétique où Quentin Dolmaire campe un Dédalus (jeune) irrévérencieux. Le cinéaste filme Roubaix comme Demy capturait Nantes dans Une Chambre en Ville, les mouvements sociaux en moins. C’est avec un galbe très contrasté, saturé de couleurs froides, que l’image subjugue l’œil, que le cinéaste relate la mythologie de notre héros. Dédalus est un aventurier romanesque qui n’agit que pour se battre, grâce à sa meilleure arme, le verbe. Il frappe, il pointe, et, à la fin de l’envoi, il touche !

Il n’est plus tant alors question de l’histoire d’amour entre Esther et Paul ; c’est leur histoire qui raconte une autre histoire, plus métaphysique, où il serait question de savoir comment se sont mués les deux amants, qu’ont-ils apporté à l*’autre*. Empreint d’une poésie lascive mais bien réelle, teintée d’une volupté glaçante, celle du froid nordique de Roubaix ; le récit amoureux des deux amants met en lumière le travail de Desplechin sur la résurgence du passé et les émotions qu’elle procure. Et même si la psychanalyse est laissée de côté, remplacée par la romance et la poésie, elle ne demeure jamais bien loin afin de conclure l’odyssée de jeunesse : il aura fallu apprendre à désaimer Esther, la laisser vivre pour qu’elle puisse se construire sans Paul.

Et notre héros l’a bien compris, passant sur ses vieux jours à venger et à protéger son amour irréfragable pour Esther, perdu dans ses réminiscences, telles des fragments salutaires de sa mémoire, son corps et ses mouvements lourds, errent. À l’image d’une scène magnifique où Paul avance pensif, mélancolique, à l’encontre des parchemins dérobés du roman de sa vie, Desplechin nous livre un récit amoureux poignant doux-amer dont la clé se cache dans le passé, enfoui dans le souvenir, celui qui rend heureux.