Revoir aujourd’hui un film de Claude Sautet, c’est se replonger dans une France bien ancrée dans son époque. Celle où l’on buvait son p’tit noir au bol, où l’on fumait dans les restaurants et où l’on pouvait conduire sans ceinture de sécurité. Mais c’est en même temps la reconnaissance d’un cinéma aux thématiques absolument intemporelles, fait de singularité et de traitement sérieux ne tombant jamais dans le pathos ou l’aisance d’une dramaturgie prémâchée. C’est un cinéma entier s’appuyant sur les relations et les sentiments simples dans toutes leur complexité.

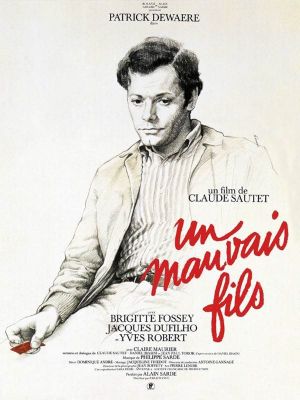

Un titre très significatif, Patrick Dewaere incarnant le fils en question, une intro le stigmatisant d’entrée, et l’on est en droit de s’attendre à une irréversibilité teintée de fatalisme. Pourtant il n’en est rien. La force du film réside dans cette relation père-fils mise au défi de la dualité induite par le poids de la culpabilité. Le duo Dewaere/Yves Robert fait preuve d’une grande exemplarité dans son jeu tout en subtilité et en sensibilité.

A chaque fois que Sautet pose sa caméra dans un environnement ou un lieu, il s’en empreigne et lui confère des airs de véracité et de réalisme sans jamais tomber dans la surreprésentation. Quand il montre des ouvriers à la tâche ou un couples qui conclue un ébat amoureux, il s’applique à donner de la crédibilité à son propos sans jamais mettre de côté le moindre détail. C’est un cinéaste métronome recherchant à chaque instant à capter l’authenticité de ces petits moments qu’il cueille à froid.

C’est souvent quand il s’écarte des fastes de son script, et qu’il donne vie à ses personnages, leurs joies, leurs petits moments de répits, leurs déceptions, leurs réussites, les petits pépins, les plus gros, que son cinéma prend vie et s’incarne dans une sorte d’aura unique absolument caractéristique de cet artificier du préconçu et de la gaudriole. Personne mieux que lui ne savait faire vivre ces moments là.

Avec ce film, il en atteint une sorte de paroxysme de la consistance et du réalisme dans la mise à nu des rapports entre les êtres, ici un père, un fils, le poids d’une culpabilité, et confère à son œuvre une sorte de magnétisme que l’on pourrait qualifier de cinéma-vérité.