En 2014, les ténèbres s’épaississent autour de la franchise Underworld. Le studio Lakeshore Entertainment, gardien des clés de cette saga aux accents funèbres et imprégnée d’un esthétisme gothique, décide d’insuffler une nouvelle vie à cet univers crépusculaire. Le projet prend la forme d’un cinquième opus, initialement intitulé Underworld : Next Generation, laissant entrevoir une volonté de renouveau centré sur l’horrible personnage de David vu dans le quatrième opus.

Len Wiseman, l’architecte principal de cette cathédrale sombre qu’est la saga Underworld, décide alors de quitter la nef principale pour se confiner dans les tribunes silencieuses de la production. Il abandonne le gouvernail du processus d’écriture et de la mise en scène, laissant les reliques de son univers à d’autres mains. Cette décision, presque prophétique, enveloppe le projet d’un parfum de déclin, car qu’est une saga sans son bâtisseur ?

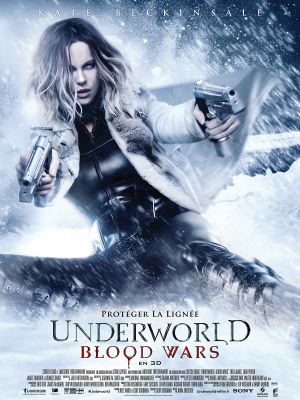

Cory Goodman est appelé à la table des scribes pour écrire le scénario, tandis que Anna Foerster, dans un coup de théâtre digne des récits vampiriques, s’arme de courage pour réaliser son premier long-métrage. Ces novices s’attaquent à un héritage lourd de symbolisme gothique et d’attentes fanatiques. Cependant, dans un éclair de lucidité, ils décident de refocaliser l’histoire sur Selene abandonnant l’idée initiale de centrer le film sur David. Ce choix, tel un éclat de lumière dans une crypte obscure, ravive une étincelle d’espoir. Le titre, rebaptisé Underworld : Blood Wars, évoque le sang, la guerre et la fatalité : une promesse sinistre qui colle parfaitement au style baroque et morbide de la saga.

En 2016, les portes du cinéma s’ouvrent pour Underworld : Blood Wars, mais l’accueil se fait glacial. La presse, comme a son habitude avec cette saga, n’épargne pas le film, tout comme les spectateurs, qui semblent eux aussi avoir perdu leur fascination pour cette danse macabre. Et comme si l’échec critique ne suffisait pas, le film s’effondre au box-office, brisant pour la première fois la tradition d’un succès financier modeste mais constant de la saga.

Les vampires, ces êtres ténébreux que l’on croyait flétris, semblent reprendre un semblant de vigueur. La révélation des Assemblées représentant les quatre points cardinaux ajoute une teinte mythologique bienvenue, enrichissant l’univers gothique de la saga Underworld. L’introduction de l’Assemblée du Nord, plongée dans une blancheur glaciale, se distingue comme la seule véritable trouvaille du film. Ces vampires nordiques, drapés dans des étoffes immaculées, entourés de paysages enneigés, et imprégnés de coutumes séculaires, offrent une esthétique renouvelée. Hélas, cette vision onirique n’est qu’un mirage éphémère. L’Assemblée est survolée, sa profondeur abandonnée, et son potentiel de mystère et de richesse thématique s’évanouit, laissant derrière elle une amère frustration.

La galerie des nouveaux vampires, tels que Semira, Varga ou Alexia, se révèle aussi vide que les ruines d’une cathédrale désaffectée. Ces personnages trahissent sans scrupules leurs propres idéaux, qu’il s’agisse de conquérir le pouvoir ou de s’abandonner à un amour inconsistant. Mais ces intrigues de cour, pourtant promesse d’un théâtre sombre et passionnant, s’effondrent sous le poids de leur insignifiance. Les complots sont ternes, les trahisons prévisibles, et aucun de ces pions ne parvient à captiver. Le spectateur erre dans ce labyrinthe narratif, sans but, incapable de s’investir dans des luttes de pouvoir dénuées d’impact véritable. L’ennui s’installe, lourd comme les pierres d’une crypte oubliée.

Kate Beckinsale revient pour incarner une dernière fois Selene, cette guerrière gothique autrefois si magnétique. Mais ici, Selene n’est plus qu’une ombre d’elle-même, une figure rongée par l’épuisement narratif. Après la perte inexpliquée de son amour Michael Corvin, voilà qu’elle est séparée de sa fille, une autre pièce maîtresse sacrifiée sur l’autel de la paresse scénaristique. Son arc narratif stagne, prisonnier d’un cycle répétitif, vidé de sa puissance émotionnelle et dramatique. Selene, jadis une icône charismatique, est reléguée au rang de spectatrice de son propre destin. Cette régression laisse un goût amer, comme si son personnage était abandonné dans les ténèbres qu’elle avait autrefois dominées.

Le retour de Charles Dance et Theo James ravive brièvement le souvenir des intentions initiales d’un film centré sur David, mais ce dernier s’effondre sous le poids de son insignifiance. L’idée que David soit lié à la vénérable vampire Amélia est censée conférer une légitimité royale à ce personnage, mais elle sonne faux. Theo James, dont le jeu manque cruellement d’intensité et de profondeur, n’a ni le charisme ni la présence pour porter un récit, encore moins une saga gothique. Ses prétentions au trône sont aussi absurdes que dénuées de substance, renforçant le sentiment d’un personnage artificiel, une coquille vide perdue dans les ténèbres.

L’histoire d’amour entre Marius, le lycan taciturne, et Alexia, la vampire traîtresse, se dessine en arrière-plan, mais elle est aussi éphémère qu’une chandelle vacillante dans une nuit orageuse. Ce drame à la Romeo and Juliet (encore !) aurait pu injecter une émotion tragique dans ce récit glacial, mais il est à peine esquissé et Tobias Menzies et Daisy Head sont inconsistants. Cette relation est rapidement balayé au profit de la révélation que Marius est l’assassin de Michael Corvin. Ce dernier détail, loin de redonner du souffle au récit, enfonce davantage Marius dans la médiocrité : il est un antagoniste sans éclat, au design grotesque, incapable d’insuffler la moindre menace ou fascination.

Les batailles, pourtant au cœur de ce qui aurait pu être un opéra gothique de sang et de larmes, tombent dans la platitude. Qu’il s’agisse des sièges ou des affrontements sanglants, les scènes d’action manquent de souffle épique. Les enjeux paraissent dérisoires, car les personnages eux-mêmes sont incapables de susciter de l’intérêt ou de l’attachement. Le spectateur, désinvesti, contemple des luttes dont il ne comprend ni les causes ni les conséquences, un spectacle creux où même le chaos semble ordonné. L'ultime trahison réside dans cette tentative désespérée de hisser David au rang de figure légitime, un échec cuisant qui illustre l’incapacité du film à recréer la magie des relations fondatrices entre Selene et Michael ou entre Lucian et Sonja.

Underworld : Blood Wars est une cathédrale gothique en ruine : l’architecture de son univers est toujours présente, mais le cœur vibrant de son drame est absent. Les quelques éclats d’originalité, comme l’Assemblée du Nord, sont étouffés par des personnages insignifiants, une narration sans enjeu, et un traitement paresseux de l’héritage émotionnel de la saga. Ce cinquième opus n’est qu’un écho lointain des gloires passées, un linceul pour une franchise qui, comme ses vampires, semble s’accrocher désespérément à une immortalité factice.