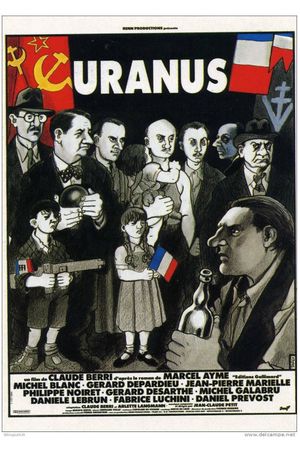

Quel film ! Quels acteurs !

A la Libération, les villages détruits réunissent parfois sous le même toit les collaborateurs pourchassés, les résistants de la dernière heure ou les communistes, de l’idéologue à la répugnante petite main couverte de sang en passant par le défenseur du peuple sincère. Tout ce beau monde se trahit, se dénonce, s’humilie, s’intimide et tente tant bien que mal de continuer à vivre, la guerre les ayant irrémédiablement changés, en bien - comme en mal, le plus souvent.

Le texte de Marcel Aymé (il date de 1948 ! quelle lucidité !) est magnifié par des acteurs comme on n’en trouve plus.

Une mention spéciale revient à Depardieu en tenancier de bar alcoolique qui se découvre poète en entendant les cours sur Andromaque de Racine donnés dans son bar, l’école ayant été détruite.

L’humour est souvent cruel mais tellement puissant ; il faut l’entendre déclarer « je suis bien obligé de reconnaître que le ( vin) blanc passe avant la poésie ». La beauté de la poésie de Racine lui étant tombée dessus sans préparation intellectuelle, il se rend compte qu’il peut faire des alexandrins, même s’ils n’ont pas tous 12 syllabes :

« Je ne bois que du blanc, depuis que je suis enfant ».

Il faut l’entendre s’écrier devant les gendarmes venus l’arrêter sur une fausse dénonciation de l’infâme communiste - homme de main joué mielleusement par Daniel Prévost : « Nom de Dieu de bordel de merde, depuis quand la poésie est au service de la marée chaussée ? » ( phrase depardienne ne se trouvant pas chez M. Aymé...) ou, en prison, rendu fou par son sevrage alcoolique : « en prison, c’est presque obligé : l’homme médite ».

Tous les acteurs arrivent à ce niveau du grand Depardieu. Luchini en idéologue communiste petit bourgeois qui ne s’est jamais sali les mains et qui, n’arrivant pas à corriger un membre encombrant du parti s’exclame : « il était si peu politique et tellement homme ».

Un collaborateur, face à un Michel Blanc communiste convaincu : « dans l’horreur, toutes les idées se valent ».

Galabru, enrichi honteusement durant la guerre, à son fils qui veut le dénoncer pour avoir entraîné la mort de l’innocent tenancier de bar : « quand je te vois : je me dégoûte ».

Noiret et Marielle passent dans cette galerie des horreurs comme des fantômes de l’humanité perdue.

On pourrait citer ainsi tout le texte d’Aymé, porté avec un brio impressionnant par des acteurs qu’il inspire.

Après la lecture du superbe roman de Marcel Aymé, je peux ajouter que le film est très fidèle au livre. Il laisse bien sûr de côté quelques réflexions et subtilités mais le jeu des acteurs le compense tout à fait. Les adaptations réussies n'étant pas si courantes, il fallait le souligner.