L’actuelle rétrospective Mubi m’ayant donné l’occasion de me plonger dans les longs-métrages de Maurice Pialat (seuls Le Garçu, et L’Enfance nue me manquent encore au moment où j’écris ces lignes), je ressors de Van Gogh avec l’impression d’avoir assisté à une somme audacieuse. Regarder à peu de temps d’intervalle autant de films d’un même cinéaste est toujours à double tranchant : avec l’accumulation ceux-ci tendent à s’amalgamer dans la mémoire, avec le risque qu’ils ne finissent par former un magma confus. Mais dans le même temps et particulièrement pour Pialat peut-être, l’exercice se révèle riche pour peu que l’on se prête au jeu de l’analyse croisée, et permet de se baigner dans une atmosphère pesante où tout fait corps avec l’ensemble.

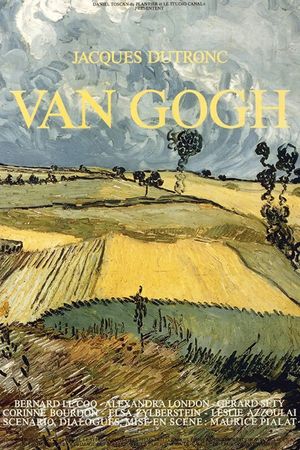

Entre les excès bruyants d’A nos Amours, et l’abrupte austérité de Sous Le Soleil de Satan, Pialat trouve dans Van Gogh un équilibre qui sourd déjà de loin en loin dans le reste de sa filmographie, et fonctionne ici à plein. Somme donc, de part sa longueur inhabituelle pour le réalisateur, comme par la récurrences des thèmes et obsessions qui tissent entre les métrages une trame de mélancolie. Cette critique abordera donc, en creux et avec quelques spoils, les traits du cinéma de Pialat qui me touchent. Le 9 que j’attribue à cet étrange biopic est acquis de haute lutte, laborieusement, à la force du poignet, tant il ne s’est imposé à moi que progressivement et n’a pas le caractère d’évidence de certaines oeuvres.

Dans Van Gogh, Pialat joue mieux que jamais du hors champ et on quitte le film avec le sentiment d'avoir presque participé à sa création. Tout y est suggéré, insinué, brossé par petites touches (déso)… et tout fonctionne. Domine ainsi une pudeur plus que bienvenue : toi qui cherche du spectaculaire, passe ton chemin. S’il est question de la syphilis ou de l’épisode de l’oreille coupée, ces faits resteront relégués à l’arrière plan, vagues échos qui s’estompent au profit d’un quotidien accablant et redondant - dont aucune outrance ne parviendra à tirer Vincent de sa lourde tristesse. A l’instar de la peinture elle-même d’ailleurs, relativement secondaire en ce sens que sa dimension artistique n’émerge que par bribes ; élément du quotidien qui ne prend jamais le pas sur les autres, quand elle ne devient pas franche contrariété. Il est beaucoup questions des tableaux achevés qui encombrent les divers lieux du drame, de la difficulté de leur trouver acquéreur, mais l’acte de création lui-même, l’aspect artisanal et patient du travail sur la toile est systématiquement abrégé par des ellipses. Le peintre traîne son matériel et sa peine le long des champs de blé, installe son chevalet, écrase quelques couleurs sur sa palette… Un instant plus tard nous voilà devant un paysage abouti et familier. Vincent lui-même semble traiter son oeuvre avec un certain cynisme, et mise à part une scène où il défend rageusement à un coreligionnaire de s’immiscer dans ses choix esthétiques, il la considère avec pas mal de dédain, comme si elle ne valait finalement pas plus que ce marchand de sable ébauché sur une ardoise, pour apaiser un enfant entre deux jets de dés alcoolisés.

Pialat donne sensiblement la même place à la sexualité, qui n’affleure que par un corset qu’on relace, un pantalon que l’on reboutonne. Elle laisse sur les visages un fantôme de sourire, mais là aussi peu importe à qui l’on se donne et qui l’on prend, comme finira par le démontrer la longue scène hagarde et éthylique du bordel où tous les personnages aboutissent. La rencontre n’est décidément pas possible par ce biais. Subsistent quelques traces de saine sensualité tout de même, lorsque Théo aide sa femme à se rincer après son bain dans un baquet par exemple. Au coeur du marasme, de beaux moments de bonheur insouciant aussi, toujours au bord de l’eau, ici symbole de vie, que Vincent refuse d’intégrer à ses toiles : le bal où fusent les éclats de voix, les jeux des prostituées s’égaillant dans l’herbe (qui annoncent la sublime scène de baignade de L’Apollonide, dont on ne peut qu’admirer le bel hommage a posteriori)... De même, la composante tendre se voit offrir un espace conséquent et l’amour se déploie dans quelques intervalles de tendresse complice. Mais ceux-ci seront systématiquement sapés par l’évocation de la mort qui rôde ; dans une pathétique contrefaçon de suicide, un coffret contenant trois pistolets, ou le spleen inconsolable des frères Van Gogh. Soumis à une rude tension, le couple Théo-Johanna menace de se briser ; celui qui pourrait réunir Vincent et Marguerite ne s’installe jamais vraiment dans la quiétude espérée : Nous ne vieillirons pas ensemble, c’est entendu.

Contrastant avec la brièveté qui caractérise l’intime, comme toujours chez le cinéaste, de longues scènes de groupe s’étirent - repas interminables, fêtes orgiaques, danses bruyantes… -, sonnent plus vraies que nature, et organisent un habile jeu de correspondance avec les autres métrages de Pialat. Plus généralement, on se plaît à repérer les analogies parmi les personnages, et les lieux où se déroule l’action. La chambre monacale, les excès (plus alcooliques et somnambuliques que pieux) les flagellations (symboliques et intrapsychiques ici) du personnage central évoquent Sous le soleil de Satan ; la rigidité littéraire en moins. La figure de la mort qui plane sans jamais déchirer le voile, et réduit finalement les proches à errer autour du lit dans une insupportable impuissance, rappelle La Gueule Ouverte.

Jacques Dutronc est parfait en Vincent Van Gogh, comme s’il était né pour se fondre dans le cinéma de Pialat. Tantôt farouche, tantôt gendre idéal, il s'enivre, grommelle, moque, fait honte : un astre sombre autour duquel tous gravitent, que tous essaient de sauver. Pourtant les autres protagonistes ne sont jamais traités comme secondaires : ils possèdent une vraie consistance et aucun ne sera laissé sur le bas côté. La relation que Vincent entretient avec son frère permet un jeu de culpabilité réciproque qui dit bien l’infinie complexité des liens fraternels (et tient de l’alternance d’éclats-réconciliation du couple Bonnaire-Besnehard dans A nos amours). Le mécénat de Théo est une source de discorde qui ne cesse de se raviver. Johanna, belle-soeur inquiète, semble plusieurs fois prête à faire pont de son corps pour les réunir, sans voir ce que le gouffre a de nécessaire pour l’économie familiale. Alexandra London, en Marguerite, suggère sans trop pâtir de la comparaison les Bonnaire et Huppert en fleurs qui la précédent : d’abord assez irritante et frivole, elle révèle une vraie profondeur dans la deuxième moitié du film. Jeune fille rêvant d’une vie moins cloîtrée, contrainte par les circonstances à devenir femme sans y être proprement préparée (cf. Passe ton bac d’abord), elle subit, se rebiffe, cède tout, tente de contenir les frasques lunatiques et ce mal-être qui n’a pas de fin dans le sanctuaire de ses bras. Son père enfin, médecin de Vincent, veuf maladroit et jamais suffisant, écartelé entre son admiration éperdue pour le peintre et ses vaines tentatives pour communiquer ses sentiments à sa fille. Ce n’est plus à démontrer : Pialat sait parler d’adolescence, et de ce qu’elle drague d’incompréhension et de souffrance pour les parents. Le brave docteur ne s’autorisera qu’une saillie franche : “Il n’est pas nécessaire pour faire une oeuvre de détruire son entourage comme vous le faites... Vous faites le mal partout, vous êtes un grand artiste mais vous êtes un homme méprisable.”

Resserré sur une courte période, volontairement elliptique, se jouant habilement du mythe, tout en ruptures de rythme, Van Gogh ouvre la voie pour les biopics osés qui ont fleuri à sa suite, à l’image de Jackie et Neruda de Pablo Larrain sortis cette année. Le film laisse dans la bouche un goût amer, et la conviction que toute relation est une lutte. Une belle claque.