Le monde est à vendre : tous les appartements du film sont à vendre (sauf celui de la vendeuse), pour vivre il faut vendre ou acheter, et pour mourir aussi il faut acheter (une bonne place au columbarium). Même le grand parc est en travaux, aux mains d'un paysagiste pas pressé de rendre aux habitants la beauté qui leur fait défaut.

Alors sans territoire, comment reconnaître l'autre, comment appréhender sa présence, son absence, ses passages ? L'amour est impossible, pense-t-on. Mais c'est sans compter les cendriers - toute cette fumée qu'on produit, tous ces mégots qu'on laisse derrière soi, manière de dire : "je vis". Si les baies vitrées sont muettes, les corps nous révèlent. Ainsi l'amour subsiste, dans les paysages mis à prix, les appartements qui ne témoignent que d'eux-mêmes, ou sur les trottoirs couverts de robes vides attendant qu'un corps s'en empare.

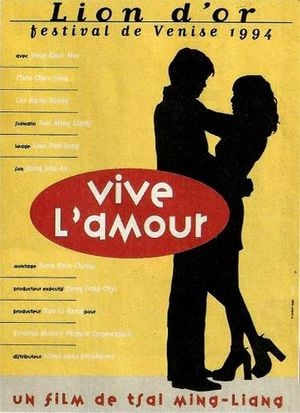

N'importe quel corps, n'importe quel amour. Il y a chez Tsai Ming-Liang une certaine insistance sexuelle. Mais c'est la même insistance avec laquelle il filme les larmes de son actrice à la fin du film : sa caméra replace l'organique (et donc le pulsionnel) au coeur de la ville si fonctionnelle qu'elle pourrait fonctionner sans nous.

C'est magnifique, cette résistance de l'amour dans un décor qui voudrait étouffer tout affect. Lee Kang-Sheng balance une pastèque contre un mur nu, elle s'ouvre, il frotte sa bouche sa joue son front contre la chair verte. Il y aura toujours du désir.