Le compas sensuel de ses jambes bronzées fend le désert dans une grâce hypnotique. Lui, faux airs de James Dean, gamin mal élevé, voltige et tournoie comme un oiseau de proie, au-dessus de sa brune chevelure. Il fallait bien que ces deux solitudes se rencontrent. Étrange hasard qui veut que deux idéalistes en quête de sens et d'essence, désirant absorber la substantifique moelle de la vie se croisent dans la Vallée de la Mort...

All good things are wild and free

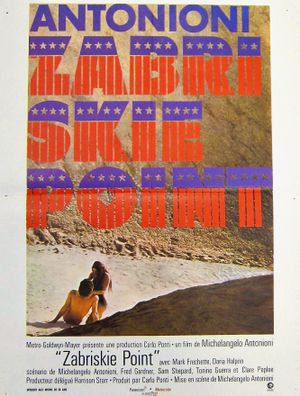

Tant de pensées m'ont traversée pendant ces presque 2h de Zabriskie Point, j'y ai lu tant d'échos à d'autres œuvres antérieures et postérieures à Antonioni, qu'il serait impossible d'en livrer un compte-rendu exhaustif. J'ai choisi le titre du chef d'oeuvre de Steinbeck pour cette critique car nous sommes, à bien des égards, face à des thématiques et à un souffle communs, inhérents à l'âme même de l'Amérique en tant qu'eldorado, terre promise, lieu de tous les possibles.

Bien que situées dans deux époques différentes - East of Eden à l'orée du XXème siècle, Zabriskie Point en 1969, en pleine révolution étudiante, pendant de notre mai 68 - ces deux oeuvres traitent de liberté, d'idéal, de l'envie d'être un pionnier dans une société qui peut quasiment tout offrir mais qui dissout les valeurs cardinales. On y voit ces immenses étendues désertiques - la mythique route 66 chez Antonioni - ces endroits où l'on se perd pour mieux se retrouver, ces réclames criardes et stupides, ces motels délabrés : le pays de l'Oncle Sam, tel que se le figure l'inconscient collectif mondial.

Antonioni choisit de camper deux jeunes et belles personnes dans cet aride décor, nous offrant par là-même des scènes d'une beauté aussi écrasante que le soleil qui les saisit. Il faut voir Daria Halprin, son teint hâlé, sa chevelure auburn jusqu'aux fesses,en mini-robe kaki, frôler le torse glabre de Mark Frechette, pour comprendre ce que sensualité veut dire.

Ignorant la faim et la soif, ces deux individus en rupture provisoire avec la société, vont passer quelques heures (jours?) à chahuter dans la Vallée de la Mort, dévalant en riant les collines poussiéreuses, roulant, cascadant, s'amusant comme deux gamins oublieux de leur vie précédente, et peu soucieux de l'avenir. Il y a dans Zabriskie Point l'idée de s'offrir un moment idéal, hors de toutes contingences matérielles, l'idée aussi de sortir des sentiers battus pour fouler des terres intouchées, non viciées par la société de consommation et son escalade matérielle artificielle (bien rendues par la société Sunny Dunes).

Daria et Mark, pris au coeur d'un paysage qu'on dirait lunaire, vont en quelque sorte, s'approprier un nouveau paradis - un nouvel Eden - dont l'acmé est cette scène mythique pleine de cheveux et de peaux nues - un peu longuette mais si belle - ces multiples étreintes poudrées à même le sol caillouteux qui m'ont laissée sans voix.

Antonioni a sans doute voulu exprimer un retour aux sources mêmes de la vie, une forme de régression sensorielle et sensuelle salutaire qui permet aux individus de communier par la chair et les caresses de la plus belle des façons. Une manière de prendre le contre pied du début du film qui révèle les affrontements entre la jeunesse estudiantine et les forces de police.

La musique, autant que l'esthétique, sont au coeur de ce film magistral, qui est avant tout une histoire d'amour solaire et tragique. On alterne entre différents styles, tous plus évocateurs des Etats-Unis les uns que les autres, tous genres confondus : Pink Floyd, Grateful Dead, The Youngbloods, Kaleidoscope, Jerry Garcia, Patti Page, The Rolling Stones, John Fahey, Roy Orbison. Le film nous embarque dans une odyssée synesthésique ahurissante : c'est un film qui s'écoute autant qu'il se regarde, qui hypnotise et envoûte.

Visuellement, c'est bien simple : une fois la caméra arrivée dans le désert, c'est un festival. Chaque plan est un tableau. J'ai un tête un moment très particulier, un vieil homme accoudé au bar d'un motel crasseux, la caméra qui s'éloigne puis s'arrête : nous voilà face à un tableau d'Edward Hopper, ni plus ni moins. Les prises de vue naturelles sont extraordinaires, aussi dépaysantes que possible, emplies d'un souffle émancipateur puissant, qui laisse le spectateur bouche bée face à tant de beauté, sollicitant tous les sens.

Et que dire de cette scène de fin explosive, d'une modernité sans pareille (qui a dû inspirer tant de réalisateurs à la suite - et je pense notamment à Dolan dans Laurence Anyways et ses milliers de couleurs dans le ciel) : façon pour le réalisateur de porter une charge féroce contre la société de consommation des Trente Glorieuses (que dirait-il aujourd'hui!), manière pour lui de faire éclater le quatrième mur, de détruire le décor même du film, signant ainsi sa fin ?

Seul le jeu un peu guindé des acteurs, leur manière - sans doute propre à l'époque, de réciter leur texte - m'a légèrement gênée, ainsi que quelques longueurs sans gravité. Mais au regard de l'extravagante réussite de ce film universel, sublime et profond, cela pèse bien peu.

Je retiendrai ce moment magique où Daria explique à Mark comment elle perçoit les pensées et qui s'apparente pour moi à une certaine philosophie de la vie :

Pretend thoughts are like plants. A neat rose, like a garden, or wild things, like ferns and weeds and vines ? It could be nice if they could plant thoughts in our head , so that nobody would have bad memories. We could plant, you know, wonderful things we did. Like a happy childhood. Real groovy parents. Only good things. - Then we would forget how terrible things really were - That's the point ! Nothing's terrible.