Cinéphilie obsessionnelle — 2023

Longs métrages uniquement.

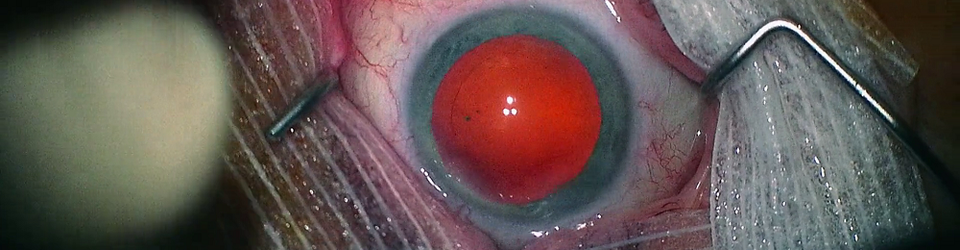

↑↑ Une opération chirurgicale dans "De humani corporis fabrica" (Castaing-Taylor et Paravel, 2023) ↑↑

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Mois après mois, pour le meilleur et pour le pire ...

724 films

créée il y a environ 2 ans · modifiée il y a environ 1 anThe Fabelmans (2022)

2 h 31 min. Sortie : 22 février 2023 (France). Drame, Biopic

Film de Steven Spielberg

Morrinson a mis 3/10.

Annotation :

►Janvier◄

Sans suprise, "The Fabelsmans" correspond parfaitement à l'idée qu'on peut se faire du film a priori. Spielberg n'a pas fait un bon film depuis 20 ans et les 2h30 de ce récit autobiographique sont assommantes, avec toute la lourdeur qu'on connaît chez lui. L'académisme consensuel est présent à tous les niveaux, que ce soit dans le récit d'apprentissage (l'ado qui découvre l'infidélité de sa mère, l'ado qui découvre la dureté des autres ados, l'ado qui découvre l'antisémitisme, etc.) ou dans sa mise en scène (toujours engluée dans les mêmes effets pachydermiques). Je comprends que Spielberg essaie de pondre quelque chose de littéralement merveilleux et enchanteur, en plus de donner une petite leçon de vie, mais c'est juste insupportable, lisse, fade, insignifiant, même pas digne d'un débutant. Même quand il essaie de faire de l’humour, comme le coup du "je ne raconterai jamais ce que tu as fait" à son harceleur au lycée alors qu’on est en train de le regarder précisément, c’est insipide et presque gênant.

Quelle lourdeur scolaire pour montrer le pouvoir de l'image et du cinéma, à travers les pérégrinations de son double utilisant sa caméra pour successivement dédramatiser une séance de cinéma traumatisante, s'échapper des difficultés familiales, draguer des filles, briller en société, s'émanciper, etc. C'est comme si on lisait un scénario avec tous ses alinéas bien explicités. L'histoire de son rapport à l'image est comme totalement désamorcée tant tout est trivial, avec un côté illustratif poussant tous les curseurs du surlignage au maximum. J'ai personnellement la sensation que Spielberg n'a plus rien à raconter depuis un bon moment malheureusement. Il y a bien quelques passages suscitant un sursaut d'intérêt, j'ai par exemple ri au moment du caméo de Lynch en John Ford expliquant au jeune Spielberg l'histoire de l'horizon qui ne doit pas être au centre (avec petite blaguounette finale oh oh oh), mais tout est attendu, classique, voyant, comme dépourvu de recul, et en un sens très vieillot jusque dans l'interprétation et dans la manipulation de caricatures.

Enthousiasme (1930)

Entuziazm: Simfoniya Donbassa

1 h 07 min. Sortie : 6 novembre 1930 (Union Soviétique).

Documentaire de Dziga Vertov

Morrinson a mis 6/10 et a écrit une critique.

Annotation :

Au terme de cette petite exploration de l'œuvre de Dziga Vertov (vus récemment en plus de ce "Enthousiasme (La Symphonie du Donbass)" : "Ciné Œil - La Vie à l'Improviste" et "La Onzième Année"), j'en ressors plutôt satisfait d'avoir découvert des horizons relativement différents de ceux découpés par son film le plus célèbre "L'Homme à la caméra" — qui reste malgré tout au-dessus des autres à mes yeux. On voit s'établir et s'assumer un penchant fort pour une forme très avant-gardiste de mise en scène, du début des années 20 jusqu'au début des années 30 grossièrement, à mesure que tous les outils du cinéma expérimental en cours de développement se peaufinent pour célébrer l'idéal communiste sous toutes ses formes. Un cinéma de propagande qui n'a pas beaucoup d'équivalent dans l'histoire il me semble, y compris au sein des débuts du cinéma soviétique aux côtés de Eisenstein, Ermler, Dovjenko, Barnet, Medvedkine, etc.

Étant donné que c'est la brûlure laissée par l'empreinte graphique qui m'intéresse le plus dans ce genre de films, au-delà des aspects documentant une époque et indépendamment de toute célébration stalinienne, je reste plus sensible au poème à la gloire de l'industrialisation de "La Onzième Année" que cet appel à atteindre et dépasser les objectifs du plan quinquennal, quand bien même ce dernier nous gratifie de nombreuses séquences dans des aciéries. Il y a un côté quand même assez bourrin au début, pas totalement désagréable au demeurant, montrant des croyants devant une église au même niveau que des pochtrons dans la rue : le message est explicite, il faut remplacer les croix par des étoiles rouges. Une fois ce constat posé, le film tout entier se vit comme un cri du cœur pour contrer la pénurie de charbon dont semble souffrir le pays.

Le train est ainsi lancé, les ouvriers se mettent en masse au travail, on navigue entre usines sidérurgiques et kolkhozes, pour illustrer le fossé béant entre l'ancien monde et les promesses d'un avenir socialiste radieux. On est juste avant le Holodomor... L'occasion aussi d'expérimenter sur le terrain du mélange du son et de l'image, avec toutes caractéristiques de montage qui font le sel du cinéma de Vertov.

La Sagesse de la pieuvre (2020)

My Octopus Teacher

1 h 25 min. Sortie : 7 septembre 2020. Animalier

Documentaire de Pippa Ehrlich et James Reed

Morrinson a mis 6/10.

Annotation :

Autant de choses merveilleuses et passionnantes dans ce documentaire que d'éléments gênants, au mieux, et au pire franchement hors de propos. Avec un matériau pareil, je reste intimement persuadé qu'il aurait été possible de monter un chef-d'œuvre du film animalier.

Le fait que Craig Foster occupe tout l'espace par sa voix n'était pas en soi un problème à l'origine, mais ça le devient très vite lorsque les auteurs décident d'ériger un mélodrame larmoyant, à grand renfort de violons omniprésents, là où une sobriété minimale aurait été largement bienvenue. Et en réalité le problème va au-delà de ces aspects un peu trop putassiers, j'ai trouvé que le mixage sonore était de mauvaise qualité (beaucoup de sons rajoutés a posteriori), que les effets de style étaient désagréablement superflus (l'usage du ralenti est bien trop lourd) et que le montage n'était pas à la hauteur de la vie sous-marine. C'est ce dernier point qui m'a paru le plus limitant, avec ses tentatives nombreuses de créer du suspense en charcutant des plans de type course-poursuite entre la pieuvre et un requin pyjama. Du gâchis.

Je mets également de côté toute la dimension psychologique mise en avant avec de gros sabots, comment le plongeur a trouvé sa thérapie sous l'eau. Je trouve ça intéressant, mais pas digne de figurer de la sorte, trop niais, trop peu naturel. La charge émotionnelle est stérile et ridicule. Je ne suis pas à l'aise avec le fait d'énoncer une telle leçon de morale avec toutes les interférences produites par l'humain sur l'environnement de la pieuvre. Il y aussi de l’anthropomorphisme teinté de manichéisme dans de nombreux recoins (la pieuvre se fait croquer une tentacule VS la pieuvre bouffe des crabes et des homards).

Le plus attrayant, c'est bien sûr l'histoire de cette amitié complètement incongrue qui se noue entre l'homme et l'animal, avec des images incroyables dans ce qu'elles racontent et dans leur beauté. On en trouve à la pelle dans des documentaires animaliers pur jus, mais toutes les spécificités de cette espèce sont franchement excellentes, du bouclier pour approcher la caméra jusqu'à la défense contre les requins avec tous les coquillages qu'elle peut se coller sous les ventouses en passant par une magistrale séquence de chevauchement de poisson. La pieuvre qui se paye la gueule du requin, ça n'a pas de prix.

Something in the Dirt (2022)

1 h 56 min. Sortie : 28 avril 2023 (France). Comédie, Épouvante-Horreur, Science-fiction

Film de Justin Benson et Aaron Moorhead

Morrinson a mis 5/10 et a écrit une critique.

Annotation :

Le duo de réalisateurs Justin Benson et Aaron Moorhead a réussi en l'espace de 5 films (il me reste "Synchronic" à découvrir) à dégager un imaginaire du paranormal, entre science-fiction, fantastique et horreur, doté de nombreuses singularités qui en détourent l'identité presque instantanément. C'est la preuve magnifique qu'avec de bonnes idées et en connaissance de cause, on peut parvenir à créer des films qui tiennent la route sans budget faramineux. Ils ont toujours cette volonté de proposer quelque chose de fondamentalement nouveau qui se ressent tout de suite.

"Something in the Dirt" est sans doute leur film le plus mal foutu (mais pas le moins agréable), un peu trop farfelu, du moins qui ne parvient pas totalement à maîtriser tous les aspects surnaturels qu'il explicite. Les prémices sont étranges : le paranormal est présenté comme évident, comme tangible et visible, et les deux acteurs (les réalisateurs eux-mêmes, sans doute un peu contraints par les confinements) se livrent à une succession massive d'interprétations plus ou moins complotistes sans relâche, pendant toute la durée du film. C'est très drôle pendant un bon moment, mais à la longue sur près de 2 heures, l'effet devient un peu assommant. Après les auteurs n'oublient pas de parsemer cette histoire bizarre de touches d'humour régulières, ce qui fait que le film ne se prend jamais trop au sérieux et c'est salvateur. Puis le film prend un nouveau virage quand leur relation d'amitié commence à partir en sucette, à mesure que la tension monte.

Le résultat est une constatation mi-pertinente mi-drôle sur notre époque paranoïaque, avec de vrais problèmes mais aussi de vrais fous. Leur indépendance se traduit par un film atypique, audacieux, risqué aussi sans doute, car tout tourne autour d'un objet en quartz qui lévite... Avec en plus la litanie classique des conspirationnistes bas du front, les symboles qui ressortent un peu partout dans la ville, des flashs lumineux inexpliqués, etc. Une grosse part du mystère restera inexpliquée, beaucoup de questions restent en suspens et une image horrifique assez sordide essaie de clore le tout rapidement. Pas hyper convaincant, mais le mélange d'humour noir et de fantastique ne fonctionne pas si mal dans ce crescendo fou — quoique flou. Un peu moins de sensations "fourre-tout" et la chose serait passée beaucoup plus agréablement. L’originalité demeure cela dit, et ça reste très appréciable.

Les Banshees d'Inisherin (2022)

The Banshees of Inisherin

1 h 54 min. Sortie : 28 décembre 2022 (France). Comédie dramatique

Film de Martin McDonagh

Morrinson a mis 5/10.

Annotation :

Je salue la tentative de la part de Martin McDonagh qui essaie de réaliser un film à forte composante novatrice, en proposant quelque chose qui n'a pas déjà été dit mille fois de la même façon, en l'occurrence la complexité d'une amitié et un questionnement existentiel sur la nature du bonheur. En revanche je reste catégorique : autant je peux apprécier le jeu de Brendan Gleeson (cette face parcheminée, je pourrais la contempler pendant des heures), autant je peux apprécier la sobriété sensée de Kerry Condon, autant que je peux tolérer la maladresse intentionnelle de Barry Keoghan (très belle scène de déclaration d'amour qui se termine sur un tragique "well, there goes that dream"), mais franchement, Colin Farrell dans le rôle du benêt, c'est un degré d'insupportable qui me dépasse. J'arrive à me distraire de temps en temps en me concentrant sur l'expression incroyable de ses sourcils denses, mais c'est un réconfort très maigre en regard de la peine liée au reste.

Dans l'ensemble "Les Banshees d'Inisherin" ne brille pas par sa subtilité, il y a tout un contexte pas très favorable. D'une part les bruits de la guerre civile qui se font entendre de temps en temps, d'autre part cette histoire de doigts : voilà des aspects franchement artificiels, posés là pour faire genre, sans effort minimum pour l'intégrer de manière naturelle. Pourquoi un musicien se couperait ainsi les doigts ? Des éléments de réponse sont apportés, bien sûr, mais il manque beaucoup pour combler le gap entre ce qu'on voit et ce que le film veut suggérer. Et sans cet élément, bien sûr, il n'y aurait pas de film. C'est à mes yeux la principale limitation. La suivante porte sur le personnage de la pseudo-banshee, présente uniquement pour assoir mollement la dimension de conte.

Dommage car le discours sur la fragilité de l'amitié, et sur le questionnement de ce qui la constitue ou l'anime, est loin d'être sot. Passer la journée à boire des pintes avec les potes ou à se concentrer sur son art et ses passions, c'est une question qu'on est tous plus ou moins amené à se poser. L'argument est mince, assumé en un sens, mais la cruauté vers laquelle il temps le sauve un peu. D'un point de vue plus cinématographique, McDonagh parvient à tisser un voile glauque légèrement angoissant sur le substrat d'une comédie qui s'annonçait comme absurde, et c'est plutôt bien géré dans son côté déroutant. L'incompréhension que l'on sème sans s'en rendre compte, vaste sujet.

125, rue Montmartre (1959)

1 h 25 min. Sortie : 9 septembre 1959 (France). Policier, Drame

Film de Gilles Grangier

Morrinson a mis 7/10, l'a mis dans ses coups de cœur et a écrit une critique.

Annotation :

Avec Lino Ventura dans le rôle principal et Michel Audiard aux dialogues, il ne faut pas se poser trop de questions : si on peut facilement dénombrer pas mal de ratages chacun dans leur coin, la combinaison des deux doit presque nécessairement déboucher sur un noir des années 50 de grande qualité. Sans surprise, "125, rue Montmartre" est une plongée délicieuse dans le Paris de l'époque, dans l'univers des vendeurs de journaux à la criée et dans les magouilles de première catégorie.

Je trouve Lino Ventura toujours aussi impressionnant quand les rôles sont taillés sur mesure pour lui, il incarne une solide continuité de ce que Jean Gabin a pu produire dans les décennies qui ont précédé — sans oublier que le même Grangier le mettait dans la peau d'un clochard anar l'année avant, en 1958, dans le tout aussi réjouissant "Archimède le clochard". Gabin dispose dans ces conditions d'un capital crédibilité tout aussi imposant (il a même participé au peaufinage du scénario), presque instantanément vraisemblable dans ces rôles de travailleurs des temps anciens, ou encore dans celui d'un taxi dans l'excellent "Un témoin dans la ville" de Molinaro (1959 également).

Quand bien même on se douterait qu'il y a quelque chose de louche dans cette tentative de suicide inaugurale, provoquant la rencontre d'un certain Didier avec son sauveur, avec tout le grand déballage qui s'ensuit au sujet de manigances familiales, la présence de Lino adoucit tous les angles un peu trop rugueux. Il y a derrière tout cela un soin tout particulier dans la description des milieux sociaux et dans la constitution des atmosphères que les critiques virulentes de Truffaut de l'époque (la fameuse "qualité française" contre laquelle s'est érigée la Nouvelle Vague) ne saurait amoindrir, avec le recul. Le film n'a aucune vocation documentaire et pourtant, le quotidien des vendeurs de journaux à la sauvette entre le siège et les coins de rues participent à un réalisme génial. La seconde partie de type "Cluedo" dès que le personnage de Jean Desailly apparaît est forcément moins intéressante, plus convenue, mais elle permet à Lino l'innocent bourru et accusé de faire un dernier joli tour de piste. "Pour moi y a qu'une chose de sérieux dans la vie, c'est l'heure des repas et puis de temps en temps la bagatelle, mais à condition de pas se foutre à la flotte pour ça."

La Maison près du cimetière (1981)

Quella villa accanto al cimitero

1 h 26 min. Sortie : 24 mars 1982 (France). Épouvante-Horreur

Film de Lucio Fulci

Morrinson a mis 3/10.

Annotation :

Fulci dans toute sa splendeur macabre, avec autant de réjouissance du côté de l'horreur gore et dégoulinante que de désarroi du côté du reste, avec à la proue du navire à la dérive une histoire stupide déjà racontée des centaines de fois. Bon sang que ce film est long, mou, et paresseux pendant grosso modo 90% du temps — il faut attendre la fin pour que le délire esthétique autour de la chair en putréfaction fasse son effet, car tout le reste est à base de simili slasher complètement idiot qui repasse en boucle les mêmes séquences. Comme si Fulci se foutait totalement de planter un vrai décor à son film, on est devant un ersatz de film de maison hantée au rayon des caves inquiétantes qui renferment des monstres humains d’une humeur peu amène.

Après une intro expédiée en trois litres de sang, une petite famille emménage dans la maison où l'on a pu voir des atrocités, et elle mettra tout le temps qu'il faudra (tout le film ou presque) pour comprendre que quelque chose de louche se trame dans le sous-sol. Un peu de Shining saupoudré par-ci par-là, notamment dans le gamin qui communique avec une sorte de fantôme de petite fille — le gamin a par contre été recruté sur des critères d'alignement avec ce qui se fait de pire en matière de tête à claques, incroyable. C'est dommage car on sent que l'ambiance n'est pas mal foutue, hormis les problèmes habituels de langues propres au cinéma italien de la période (je suis incapable de savoir quelle est la bonne entre les pistes anglaise et italienne, c'est fou). La citation de fin sur les enfants sort d'un peu nulle-part, et il y a bien trop d'obstacles en travers de son attrait pour la pourriture pour que le film mérite le détour. Terriblement laborieux au final, à des années-lumière de "L'Au-delà ».

La Femme des steppes, le Flic et l'Œuf (2019)

Öndög

1 h 40 min. Sortie : 19 août 2020 (France). Comédie dramatique, Thriller

Film de Wang Quan'an

Morrinson a mis 4/10.

Annotation :

Ma connaissance en cinéma mongol étant très limitée, j'ai envie instinctivement de rapprocher "La Femme des steppes, le Flic et l'Œuf" et "L'Histoire du chameau qui pleure" : les mêmes paysages désertiques des steppes mongoles, la même description de la vie rude (moins importante ici), l'omniprésence de la figure du chameau (moins importante ici), et un soin très net apporté à la photographie (beaucoup plus important ici). Mais on verse très clairement dans un cinéma trop contemplatif, se satisfaisant de vraiment très peu en matière de dramaturgie, et si on avait l'esprit mal tourné on pourrait penser qu'il s'agit là d'un produit destiné à l'export et aux festivals occidentaux en manque d'exotisme asiatique.

On peut apprécier la dérive opérée très rapidement qui fait dévier le film du sentier du policier qu'on pensait tout dessiné. On peut aussi l'apprécier pour le travail du chef opérateur (Aymeric Pilarski), qui a su capter les changements de lumière et de couleur avec un œil délicat. Il y a aussi vaguement quelques scènes à caractère documentaire, un vêlage, une mise à mort traditionnelle d'un mouton. On peut aussi voir dans l'ambiance une référence à "Il était une fois en Anatolie". Soit. Mais au bout d'un moment, la composition "1/3 de terre et 2/3 de ciel" commence à taper sur le système, quand bien même elle respecterait le saint critère de John Ford pour que ce ne soit pas chiant. Que le cadre soit aussi beau, c'est très bien, mais ce n'est absolument pas suffisant, il manque de la chair, une charpente narrative, en tous cas un peu plus que cette histoire de grossesse et d'œuf de dinosaure... La différence avec un très beau film comme "Le Chien jaune de Mongolie", c'est que la contemplation de jolis paysages n'est pas une fin en soi. Pour qu'un film devienne envoûtant, il me faut beaucoup plus que ça en tous cas.

Des jours et des nuits dans la forêt (1970)

Aranyer Din Ratri

1 h 55 min. Sortie : 17 mars 1993 (France). Drame

Film de Satyajit Ray

Morrinson a mis 6/10.

Annotation :

C'est une petite déception chez un Ray qui s'annonçait grand. Je pourrais trouver des excuses, comme par exemple en relevant la qualité médiocre de la meilleure copie existante a priori, mais ce serait davantage une circonstance atténuante qu'autre chose. Les enjeux me paraissent pourtant clairs et intéressants de prime abord, en déportant par les vacances une bande d'amis citadins vers un coin de campagne afin de mieux en révéler toutes les tares et tous les vices. Le trajet de la ville (Calcutta) à la forêt (Palamu) agit très vite comme un catalyseur de leurs comportements profonds, et sans trop de surprise ce n'est pas très joli à voir dans l'ensemble.

Le film m'a fait l'effet d'une rencontre improbable entre le cinéma intellectuel suédois de Bergman et celui italien situé entre Fellini et Antonioni. J'ai trouvé qu'il y avait une sorte de froideur vraiment désagréable dans l'ensemble, rendant éreintant le visionnage de cette cocotte-minute qui n'en finit pas de monter en pression. Il me semble que la leçon donnée est trop théorique, ou alors je n'ai pas le minimum nécessaire en matière de codes du cinéma indien classique pour appréhender tout ce qui est présenté.

Je peux concevoir qu'en termes de mœurs, beaucoup de barrières sont franchies : ça flirte à tout-va dans tous les sens et je peux reconnaître qu'on dépasse les limites à de nombreuses reprises. Les jeux de séductions sont amusants, au moins autant dans ce que les femmes ouvrent comme espaces que dans la bêtise et la maladresse des hommes qui ne comprennent quand même pas grand-chose. Le couperet qui tombe dans le dernier quart d'heure paraît tout de même un peu abrupt, lorsque les chemins des amis se séparent un instant, histoire que chacun ou presque prenne pour son grade de manière individuelle (une agression en forêt, un manque d'attention pour la femme du gardien souffrante).

Des morceaux de corruption et de passe-droit sont distribués régulièrement, quelques aperçus de la bienséance de l'époque (notamment sur la nudité), mais tout flotte dans une ambiance où rien ne paraît important — sensation difficile à décrire. Les aventures désastreuses sont censées être drôles, en un sens, mais ces interactions ratées ne dégagent pas tout leur potentiel à mes yeux, comme s'il y avait quelque chose de littéraire qui n'avait pas été extrait. Un conte moral sur la vanité des sentiments bourgeois et le poids des conventions, sans doute, mais inaccessible.

[un film resté 6 ans dans les cartons]

Le Menu (2022)

The Menu

1 h 46 min. Sortie : 23 novembre 2022 (France). Drame, Thriller, Comédie

Film de Mark Mylod

Morrinson a mis 2/10.

Annotation :

Je ne sais pas qui mérite la plus sévère flagellation : le réalisateur pour avoir mis en scène une telle nullité, ou bien la horde de critiques qui s'est adonné à des jeux de mots culinaires. Peu importe au final car la colère à l'issue d'un tel film est entière : c'est bien simple, Mark Mylod et ses scénaristes n'ont absolument rien su faire de l'idée de départ sur laquelle tout "The Menu" repose. Il faut reconnaître à l'équipe technique le talent d'être parvenu à dissimuler le méfait pendant grosso modo 30 minutes, pendant lesquelles on peut éventuellement croire à une autre variation sur le thème de "Sans filtre" (très bon, lui), comme croisée avec des délires sectaires à la "Midsommar". Mais pas du tout : une fois au pied du mur, contraint de dérouler le fil de ses entrailles, le film ne peut qu'exposer au grand jour l'étendue de sa bêtise et de sa vacuité.

Rien ne fait sens dans ce film. Pourtant les moyens sont présents, il y a une tripotée d'acteurs et d'actrices de renom, il y a une bonne idée de départ, il y a une tonalité politique et satirique qui fait la réussite de films comme "The Hunt", mais non, les personnes derrière ce naufrage sont davantage intéressées par le clinquant des effets de manche que par le contenu à proprement parler. Ou alors le tournage ne s'est pas du tout passé comme prévu, intoxication alimentaire générale, accident sur le plateau, et ils ont dû emballer l'histoire en 2 jours à coup de brainstorming raté, je ne sais pas.

Trop d'étapes-clés sont négligées, presque laissées à l'abandon, faisant du scénario un bout d'emmental troué jusqu'à la moelle. Trois personnages sont mis en avant et les trois trimballent leurs lots de casseroles : Nicholas Hoult est nul dans le rôle du bourgeois amateur de cuisine, Anya Taylor-Joy est nulle dans le rôle de l'escort girl réquisitionnée juste pour aller manger dans un trois étoiles, et Ralph Fiennes est nul dans le rôle du chef d'orchestre militaire qui ordonne le tout. Rien ne fonctionne, ni la caricature de milieu bourgeois, ni la gradation de tension dans l'exercice de domination du chef, ni la façon dont l'héroïne s'en sort. Rien n'est crédible, rien ne tient la route, c'est juste l'histoire d'un cuisinier pas content qui veut tuer des gens — des critiques, des habitués, son personnel, sa maman, et lui-même. Péripéties absconses, personnages pour meubler : poussif et inopérant. Même pas un début de discours intéressant sur la gentrification de la gastronomie.

Du côté d'Orouët (1971)

2 h 30 min. Sortie : 27 septembre 1973. Comédie dramatique

Film de Jacques Rozier

Morrinson a mis 5/10.

Annotation :

La sensation de frustration est immense au sortir de "Du côté d'Orouët", et ce presque indépendamment de la très longue attente qu'il a fallu consentir avant que j'ose m'y lancer — 6 ans. Frustré parce qu'il s'agit quand même d'un film de Rozier, sacré énergumène dans le paysage cinématographique français post-Nouvelle Vague, frustré parce qu'on a encore une fois droit à un numéro exceptionnel de Bernard Menez, dans le rôle de sa vie si on peut dire. Cet acteur est vraiment passionnant, il s'est produit quelque chose de vraiment très singulier devant les caméras des années 70.

Mais il y a un problème de taille : "Du côté d'Orouët" reste très difficilement pénétrable, et sa liberté affichée, évidente, revendiquée, agit autant comme un argument positif que comme un frein à l'appréhension. Sur les 2h30, il y a déjà une bonne grosse demi-heure introductive délicate à avaler, on sent que Rozier a posé ses caméras sans directives particulièrement précises et capte les séquences au petit bonheur la chance. Entre l'absence et la discrétion, mon cœur balance, mais le résultat est le même, ce périple au féminin sur la côte vendéenne est pénible à supporter. Bien sûr, quand Gilbert, le chef de bureau, arrive et bouleverse ce microcosme en pleine tempête, la dynamique est impulsée, et on s'amusera pas mal à voir le comportement des jeunes femmes qui le font tourner en bourrique de mille manières. SI je devais résumer mon sentiment, ce serait : un peu trop d'éclats de rire, un petit défaut de rythme.

Pourtant, dans leur cruauté à l'égard de Menez pour sauver leurs vacances en quelque sorte, il y a quelque chose de génial. Menez qui récupère les anguilles encore vivantes à travers la maison, Menez qui se lance dans un plat typique de la cuisine maternelle avec un énorme poisson, c'est du petit lait. Mais bon, tout autour c'est le néant. Il y a peut-être une sorte de début d'étude de caractère, à travers les réactions différentes des trois filles face à l'homme souffre-douleur, mais clairement l'absence de scénario et l'improvisation imposée ne se sont pas révélées payantes...

M'enfin, Bernard Menez en inadapté lunaire se faisant passer pour un benêt malgré lui, c'est tellement attachant.

[un film resté 6 ans dans les cartons]

Garage, des moteurs et des hommes (2021)

1 h 11 min. Société

Documentaire de Claire Simon

Morrinson a mis 5/10.

Annotation :

Le cadre de ce documentaire est simple : un petit village isolé de tout, perdu entre Marseille et Nice, au milieu duquel se trouve un garage tenu par Christophe. Un joli personnage de non-fiction. A fortiori en période post-covid, la dimension sociale du lieu a pris des proportions d'un tout autre genre, et n'importe qui ayant vécu dans un environnement similaire reconnaîtra instinctivement beaucoup de personnages, de situations, de comportements. Claire Simon a souhaité capter l'ambiance dans ce lieu particulier (particulier de manière générale, mais tout spécialement dans un cadre rural pareil), et le garagiste en chef s'en donne à cœur joie pour surjouer (au moins un peu, on n'a aucun mal à imaginer qu'il s'agit d'un personnage naturellement excessif) les ennuis, le stress, la colère, etc. Il n'a pas l'air de passer un agréable moment avec son apprenti en CAP mais la scène de la panne avec la Ford est vraiment très drôle. On ressent dans les intentions la volonté de décrire aussi, en creux, un milieu masculin, sur fond de transmission, mais ce versant-là est moins réussi, moins creusé, moins exposé. Un docu pas vraiment très ambitieux, très brut, mais bien cadré, et touchant par endroits.

Contes italiens (2015)

Maraviglioso Boccaccio

2 h 03 min. Sortie : 10 juin 2015 (France). Drame, Comédie, Sketches

Film de Vittorio Taviani et Paolo Taviani

Morrinson a mis 6/10 et a écrit une critique.

Annotation :

Ce qui m'a le plus surpris dans cet exercice de style, c'est la douceur du ton et la diversité des thèmes qui irriguent les 5 contes du film inspiré du "Décaméron" de Boccace. N'ayant pas vu le film de Pasolini je ne peux pas décemment comparer, mais on peut imaginer qu'il n'a rien à voir avec celui-ci. Je ne saurais pas dire ce qui rend la structure du film à sketches agréable ici là où elle est souvent factice et maladroite : il y a pourtant dans la fuite de ces dix jeunes hommes et femmes à la campagne, tandis que la peste fait rage à Florence au XIVe siècle, qui décident là-bas de se raconter des histoires, une artificialité notable. Pourtant, rien de désagréable, et c'est sans doute du côté de la propreté cristalline de la mise en scène (qui surjoue l'image lisse, à mi-chemin entre un tableau et une pièce de théâtre) et de l'apparente naïveté du ton qu'il faut chercher les raisons d'une telle combinaison réussie.

Malgré des réticences héritées de l'expérience "César doit mourir" (ratée me concernant), et malgré une certaine austérité paradoxale (il est sans cesse question de romances mais le concept suivi avec une rigueur extrême peut s'avérer un peu crispant), il se dégage du visionnage-expérience une douce fantaisie, une générosité soyeuse, même si le côté illustratif l'emporte parfois sur le reste. Les cinq récits (le récit principal qui les contient, pouvant faire office de sixième récit, est moins intéressant) forment un imaginaire médiéval intrigant, en variant les styles et les registres. Il y a du sérieux et du bouffon, du léger et du grave, du chaste et du licencieux, et tous concourent à égratigner une morale disons convenue. Résurrection d'une femme abandonnée par son mari, maltraitance d'un idiot autour d'une supposé invisibilité magique, amour tragique finissant sur une double mort, sexe dans un couvent, et faucon servant de lien entre un homme et sa dulcinée. Certains passages sont très purs, comme par exemple au couvent où rien d'horrible n'est montré (on jour carrément la carte de l'humour frontal avec la mère supérieure qui met le caleçon de son amant sur la tête en le confondant avec sa coiffe) là où d'autres sont beaucoup plus macabres (on a droit à quelques bubons, un animal finit en ragoût).

L'Évadé du camp 1 (1957)

The One That Got Away

1 h 46 min. Sortie : 22 novembre 1957 (Royaume-Uni). Guerre

Film de Roy Ward Baker

Morrinson a mis 5/10 et a écrit une critique.

Annotation :

L'histoire (vraie) est assez folle : un pilote de chasse allemand, en 1940 pendant les opérations de la bataille d'Angleterre, est capturé, fait prisonnier, et parviendra à s'échapper lors d'un transfert au Canada en atteignant la frontière états-unienne, pays neutre à ce moment-là de la Seconde Guerre mondiale.

Le contexte de production est presque aussi fou : moins de 12 ans après la fin de la guerre, c'est un réalisateur britannique qui met en scène l'histoire de ce soldat allemand, sans en faire une caricature aryenne, et au contraire en soulignant l'opiniâtreté absolue du personnage.

La question en suspens : pourquoi "The One That Got Away" n'est-il pas un si bon film que ça, sur la base de ces constatations plutôt élogieuses ?

Le souci est double à mes yeux. D'une part, afin de pouvoir mettre en avant un personnage issu de l'Allemagne nazie, Roy Ward Baker a pris le parti de totalement gommer les aspérités de l'aviateur, d'en retirer tous les aspects politiques. On fait de Franz Von Werra un soldat très bienveillant, joueur, bon perdant, très souvent souriant. Bien sûr, si la figure montrée avait été un sombre nazillon, il y aurait eu un problème moral, mais clairement, il y avait la place pour développer précisément ces aspects de soldat allemand non-nazi jusqu'au bout des ongles, plutôt que de partir d'un postulat sans jamais rien approfondir. Cela participe à faire de Hardy Krüger (très bon au demeurant, bien que beaucoup moins troublant que dans "Les Dimanches de Ville d'Avray", proche du personnage de Steve McQueen dans "La Grande Évasion") une coquille un peu vide.

D'autre part, pour un film qui se veut d'aventures, il est bien dommage de filmer ainsi des tentatives d'évasion répétées : le gars semble bénéficier d'une marge de manœuvre hallucinante pour pouvoir s'échapper d'une promenade de santé, s'enfuir d'un camp via des tunnels, ou sauter d'un train pour partir à travers les forêts enneigées canadiennes. On aurait pu rendre ces péripéties un peu plus crédibles. Dommage, car avec le caractère vantard et charmeur du type, sa pratique du bluff et ses ressources multiples, dans un écrin neutre, il y avait là matière à quelque chose d'excellent. Et au final, la morale anglaise est sauve car c’est le seul prisonnier (connu) a être parvenu à s’évader et on précise qu’il est revenu en Allemagne en 1941 mais qu’il n’est jamais revenu d’une mission peu de temps après.

Thérèse Desqueyroux (1962)

1 h 49 min. Sortie : 21 septembre 1962. Drame

Film de Georges Franju

Morrinson a mis 6/10 et a écrit une critique.

Annotation :

Cette première adaptation du François Mauriac est glaciale de bout en bout, principalement au travers de l'interprétation de Emmanuelle Riva, comme étrangère à son propre corps, et de la mise en scène de Georges Franju, qui recouvre le tout d'une tonalité morne au plus haut degré. C'est autant sa force que sa faiblesse, car d'un côté l'histoire de cette femme prisonnière de sa condition trouve là un support très approprié à sa décadence, mais d'un autre le visionnage se révèle hautement éprouvant avec une monotonie redoutable. Largement au-dessus de la version de Claude Miller en tous cas, mais si cette dernière ne m'avait pas laissé un souvenir dégradant.

La structure non-linéaire est perturbante dans un premier temps, mais la narration stabilise rapidement l'ensemble et compartimente l'action en deux grandes étapes : ce qui précède le procès pour tentative d'homicide, et ce qui suivra après le non-lieu dont elle a bénéficié grâce au faux témoignage de son mari. Le procès est d'ailleurs un non-événement total dans le film. Le film très littéraire (via la voix off omniprésente entre autres) se fait parfois un peu plombant avec son ambiance mortifère, mais le jeu de Riva aide grandement à rendre le déroulement hypnotisant, ses agissements autour des gouttes d'arsenic (on se croirait chez Hitchcock) allant de pair avec son caractère monolithique.

Le gros du contenu, c'est aussi le faux témoignage du personnage de Philippe Noiret, préférant cela à une réputation salie. Il y avait là un potentiel immense, à démontrer la vanité de la bourgeoisie provinciale, avec l'austérité absolue des intérieurs cossus animés par les domestiques, un milieu étouffant par définition. Mais bizarrement, je n'ai pas été convaincu par l'interprétation de Noiret, qui ne va pas bien avec la dimension déclamatoire et hiératique de sa femme. C'est vraiment le combat d'une séquestration contre un empoisonnement, avec des coupables à de nombreux niveaux. Peut-être que le film aurait gagné à être plus resserré, mais la libération finale en écho aux palombes du début est magnifique.

The Pale Blue Eye (2022)

2 h 08 min. Sortie : 6 janvier 2023 (France). Policier, Épouvante-Horreur, Thriller

Film de Scott Cooper

Morrinson a mis 4/10.

Annotation :

Je n'attends pas grand-chose de la part de Scott Cooper, et "The Pale Blue Eye" me conforte dans l'idée que sa sensibilité m'est largement indifférente. Pourtant l'idée de départ, héritée du roman de 2003 de Louis Bayard, était aguichante : mettre en scène une sombre histoire de meurtre atroce flirtant avec l'occulte au milieu du XIXe siècle, dans une Académie militaire américaine à West Point, et réunissant deux figures particulière, un commissaire à la retraite (Christian Bale) et un certain Edgar Allan Poe (Harry Melling). Ambiance gothique, budget conséquent pour la reconstitution, costumes et lumières, mystère joliment enveloppé... Mais qui ne durera pas bien longtemps.

Les faux-pas sont nombreux, et le pire d'entre tous est probablement le tout dernier, avec un ultime quart d'heure sous la forme d'un twist (je déteste tellement les twists, dans l'immense majorité des cas) larmoyant qui renverse une perspective qui n'en avait pas tant besoin — rétrospectivement, on se dit qu'il y avait beaucoup de fusils de Tchekhov, trop de détails explicités qui n'avaient pour unique raison d'être de servir mécaniquement les conclusions.

Mais c'est en réalité tout le récit qui est parsemé de petites fautes et de mauvais goût. Le film se donne beaucoup de mal à instaurer une ambiance oppressante, morbide, austère, que ce soit dans la psychologie de Bale ou dans les images de pendaison ou d'autopsie. Mais honnêtement les allers-retours entre les différents pôles du récit, sorcellerie, secrets de famille, vengeance, passion, finissent par lasser, à cause d'une certaine redondance. On tourne vite en rond, et il y a trop de faire-valoir là-dedans : Robert Duvall en vieux connaisseur des sciences occultes se trouve balancé dans le récit dès qu'il en a besoin, la fragilité psychologique de Gillian Anderson semble artificielle, le personnage de Toby Jones est un peu creux, et à côté de ça Charlotte Gainsbourg ou Timothy Spall n'aident pas à relever le niveau.

Au final l'enquête perd progressivement de l'intérêt, sur les coupables autant que les motifs. Les rebondissements ne suffisent pas, et au final seul el décor hivernal gothique est soigné.

TÁR (2022)

2 h 38 min. Sortie : 25 janvier 2023 (France). Drame, Musique

Film de Todd Field

Morrinson a mis 7/10, l'a mis dans ses coups de cœur et a écrit une critique.

Annotation :

Elles sont rares les fictions du XXIe siècle à se faire aussi ambitieuses, originales, mystérieuses, et insaisissables sans pour autant être inregardables ou désagréables. La réussite d'un tel film est à mes yeux multiple : d'abord, Cate Blanchett, évidemment, elle crève l'écran et le monopolise pendant près de trois heures, et il faut dire qu'elle gère extrêmement bien ce rôle de cheffe d'orchestre allemande. Le portrait qu'elle dessine est délicieux, riche, plein de zones d'ombre, morcelé en part explicites et inconscientes, difficile à cerner dans ses évolutions saccadées. Il y aussi la description d'une personne hautement singulière, une artiste au sommet de sa carrière et de son art, disposant de latitudes extrêmement larges qui lui sont concédées précisément parce qu'elle est un peu une étoile céleste. Et c'est un point fort du film de Todd Field, comment dans une longue première partie on ne peut que constater ce sentiment de domination à tous les niveaux, décomplexé, lié à une supériorité intellectuelle écrasante. Tant que tous les engrenages sont bien huilés, on tolère pas mal d'écarts, de conduites autoritaires, d'abus de pouvoir. Mais cela ne dure qu'un temps.

Le film adopte la dynamique du rise and fall un peu classique, mais il n'empêche, la trajectoire de Lydia Tár est aussi captivante qu'étincelante. J'ai beaucoup aimé la toile de fond de l'artiste dans son univers, dans un microcosme très stimulant, privilégié, préoccupée par son prochain livre et son concerto de Mahler en préparation avec sa flopée de musiciens qu'elle gère de manière autocratique (elle dira bien "ce n'est pas une démocratie"). "Tár" est excellent quand il fait émerger des sentiments contradictoires au moment où la carrière de la cheffe d'orchestre commence à se désagréger, faisant peu à peu amplifier la nausée de ses comportements déplacés. On passe du rire magnanime à la gêne confuse. La pression qu'elle exerce sur son entourage, autant que sa domination intellectuelle (et son name dropping par moments) comme arme de pouvoir, prendront une toute autre couleur une fois passée de l'autre côté.

Suite https://www.senscritique.com/liste/top_films_2022/3206479

Liliane (1933)

Baby Face

1 h 11 min. Sortie : 17 novembre 1933 (France). Drame, Romance

Film de Alfred E. Green

Morrinson a mis 6/10, l'a mis dans ses coups de cœur et a écrit une critique.

Annotation :

Le Pre-Code dans toute sa splendeur, avec une Barbara Stanwyck toute jeune et franchement flamboyante qui évolue en pleine Prohibition de manière spectaculaire grâce à ses charmes. Déluge de séquences on ne peut plus explicites de la part de Liliane (le titre de la distribution française est un peu hideux, "Baby Face" avait quand même un autre pouvoir de suggestion), que ce soit dans le fortement suggéré des rapports sexuels ou dans l'exposition de certains atouts, notamment du côté des jambes et de la dentelles associées.

"Liliane" est vraiment très étonnant à plusieurs niveaux, et le premier d'entre eux est probablement les prémices de son ascension sociale : suite à l'explosion de la distillerie de son père qui l'exploitait allègrement, un client bienveillant la conseille quant à son avenir. Un cordonnier philosophe un peu anar qui l'incite à conquérir le monde entier, le propos est on ne peut plus explicite, et se permet même de citer Nietzsche : "A woman, young, beautiful, like you, can get anything she wants in the world. Because you have power over men! But you must use men! Not let them use you. You must be a master! Not a slave. Look, here, Nietzsche says, "All life, no matter how we idealize it, is nothing more nor less than exploitation." That's what I'm telling you! Exploit yourself! Go to some big city where you will find opportunities. Use men! Be strong! Defiant! Use men! To get the things you want." Un véritable coup de fouet qui lancera sa carrière mémorable.

Suite https://www.senscritique.com/liste/Top_films_1933/377942

Pas un bruit (2016)

Hush

1 h 22 min. Sortie : 8 avril 2016. Épouvante-Horreur, Thriller

Film de Mike Flanagan

Morrinson a mis 3/10.

Annotation :

La tare générique des films d'horreur sous-tend tout "Hush" : une idée originale, inventive, prometteuse, finalement ruinée par un mauvais développement. Le concept est d'une simplicité absolue : on met une écrivaine sourde et muette seule dans une maison isolée au milieu des bois, et on lance un tueur dans les parages. Le carburant de l'ambiance horrifique est alors évident, puisque la configuration en elle-même produit une tension dotée d'un immense potentiel, à savoir une femme démunie car seule et incapable d'entendre son agresseur que l'on sait être juste à côté.

Mais les embûches sont nombreuses. Premier parpaing : on n'a absolument pas le temps de s'intéresser à la protagoniste avant la première irruption du tueur. L'idée n'est pas forcément à écarter de manière catégorique, mais il faut vraiment avoir énormément de matière à y confronter pour parvenir à surmonter l'épreuve. Dans la même logique, l'idée de décontextualiser totalement l'histoire peut être intéressante et source de tension supplémentaire, mais ici l'argument n'est absolument pas utilisé en ce sens — son amie est présentée en 30 secondes et 5 minutes après, elle se fait trucider par 20 coups de couteau. Même la figure du tueur est complètement ratée : il tombe son masque (littéralement) au bout de 2 minutes après l'avoir rencontré, il n'a pas du tout une gueule de méchant, son délire avec l'arbalète ne trouve jamais de justification satisfaisante, etc. Et puis il est quand même extrêmement stupide, avec cette maison pleine d'ouvertures vitrées quand même, jamais il ne songe à utiliser la grosse pierre pour entrer.

Avec le recul, le film n'est qu'un jeu du chat et de la souris rythmé par une succession de péripéties stériles. Finalement, le concept de l'héroïne sourde et muette est confiné au rôle de gadget ressorti à quelques moments jugés opportuns. L'oppression qui est censée en découler est minime, car on n'a à aucun moment l'impression de partager sa détresse et en plus beaucoup de stupidités apparaissent — comment une sourde muette peut-elle chercher à ne pas faire de bruit ?

Comédie érotique d'une nuit d'été (1982)

A Midsummer Night's Sex Comedy

1 h 28 min. Sortie : 13 octobre 1982 (France). Comédie, Fantastique, Romance

Film de Woody Allen

Morrinson a mis 3/10.

Annotation :

J'ai longtemps pensé que le pire de Woody Allen se situait dans les bégaiements des années 2010, où il ressassait un peu toujours la même formule. Mais en réalité, j'en suis de moins en moins sûr, car il y a dans certaines œuvres des années 70/80 des côtés extrêmement lourdingues et blindés de stéréotypes issus d'un cinéma intellectuel — la sophistication des films les plus récents en moins, fatalement. Les trois couples qui se rejoignent, les traits d'esprit omniprésents, les histoires de cul presque hors sol... pas de doute, on est bien chez Allen, en territoire connu, hormis peut-être le décors rural loin de New York que je ne lui connaissais pas. Mais sinon, je trouve ça d'un goût vraiment douteux, que ce soit le matraquage des clichés bourgeois ou encore la sempiternelle construction de son personnage loufoque et insupportable (avec ici l'option accroc aux inventions diverses, du grand n'importe quoi rarement drôle).

Tout ça est bien pénible, même dans les jeux sur les attirances et les fantasmes sexuels ou encore dans la dynamique des rapports de couple. Les portraits féminins ne sont guère convaincants, avec des allers-retours entre frigidité, superficialité et intellect. Le ballet des passions est insipide, les douleurs décrites en creux inintéressant, l'ensemble un peu pataud. Les références à Bergman ("Sourires d'une nuit d'été") et Renoir (du côté de "La Règle du jeu") sont paresseuses, les dialogues bien bavards ne produisent pas les étincelles escomptées, et il me semble qu'il manque un vrai fil conducteur à tous ces errements, le cul entre deux chaises, avec Mia Farrow à la place de Diane Keaton et toujours la même perspective en ce qui concerne les femmes et la psychanalyse. Fatigant.

La Rue rouge (1945)

Scarlet Street

1 h 42 min. Sortie : 29 janvier 1947 (France). Drame, Thriller, Film noir

Film de Fritz Lang

Morrinson a mis 4/10.

Annotation :

Le personnage interprété par Edward G. Robinson dans "Scarlet Street", l'équivalent de Michel Simon dans "La Chienne" 14 ans plus tôt chez Renoir, cumule une quantité exagérée de tares en tous genres qui empêche de manière drastique le film de s'épanouir. Bon sang, combien de fois on a envie de lui foutre un coup de pied au cul et de lui dire de se bouger, d'arrêter avec ses atermoiements, bref de vivre sa vie... Et le grand problème d'un film comme celui-ci, c'est qu'un rôle pareil décrédibilise l'ensemble et affaiblit la charpente de tout l'édifice. Même quand on s'appelle Fritz Lang.

Beaucoup de choses insupportables ici en réalité. La relation entre la femme et son mec violent, la naïveté exacerbée du peintre amateur caissier dans une banque qui sert de protagoniste, les différents paliers dans la manipulation du couple envers l'homme faible, le comportement des experts en peinture (qui n'auraient vraisemblablement aucune chance de se laisser berner dans la réalité, mais passons), et au final la morale un peu trop dégoulinante servie en digestif. On se demande si tout le film ne serait pas construit pour étayer l'assassinat de la fin, partagé entre la maladresse de sa mise en scène et l'invraisemblance de tout ce qui tourne autour, avant, pendant, après : ce cheminement est bien long et lourdaud dans sa démonstration. Les enquêteurs de police sont de sacrées saucisses, aussi, il faut le reconnaître.

La relation entre Edward G. Robinson et Joan Bennett est en réalité tout sauf plausible, étayée, constructive. La manipulation dont l'homme est victime est tellement poussive, tellement matraquée... Je suppose qu'il y a aussi la volonté de dépeindre une forme d'innocence malmenée aussi, et montrer jusqu'où on peut l'amener, à la faveur d'un aveuglement amoureux. Mais tout cela tient du drame passionnel raté, de la spirale de la déchéance bien trop programmatique, avec une amertume finale en carton.

Le Million (1931)

1 h 19 min. Sortie : 15 avril 1931. Comédie musicale

Film de René Clair

Morrinson a mis 5/10.

Annotation :

Il me semble que c'est le premier film de René Clair à adopter un rythme pareil, ou même un tel registre de comédie légère. Même "Quatorze Juillet" sorti deux ans plus tard n'a rien à voir, et c'est probablement lié au fait que "Le Million" sort à l'époque charnière entre muet et parlant, alors que Clair n'avait que peu d'estime ou d'espoir en ce dernier. Je me heurte manifestement à une des configurations qui me plaisent le moins : la comédie musicale. Force est de constater qu'à travers les âges, des années 30 au XXIe siècle, il ya très peu de points d'accroche. Et c'est au-delà de ce désintérêt une caractéristique dont il est très difficile de faire abstraction. Le récit est à ce titre une sorte de farandole ininterrompue au sein de laquelle un jeune peintre court à la poursuite de son billet de loterie gagnant dans la poche de son vieux veston, ce dernier veston passant d'une personne à une suivante sans arrêt, un peu comme si le Alexander Mackendrick de "L'Homme au complet blanc" avait rencontré le Anthony Mann de "Winchester 73". Une comédie un peu trop sautillante à mon goût, pétrie d'optimisme, un peu trop sophistiquée pour moi il me semble. J'ai davantage été captivé par le pont opéré entre le comique muet et le comique loufoque que par le reste. Sans sombrer dans la mièvrerie, avec quelques attaches à Chaplin, Keaton ou peut-être les Marx Brothers pour le non-sens épisodique, je n'ai pas été conquis par le dynamisme du récit, comme si son élégance était coincée entre Ophüls et Lubitsch. Pas grand fan de ce slapstick anticipé / revisité, ni des scènes de gros bordel (comme celle de l'opéra).

Novembre (2022)

1 h 47 min. Sortie : 5 octobre 2022. Thriller, Policier, Historique

Film de Cédric Jimenez

Morrinson a mis 2/10.

Annotation :

Je suis encore abasourdi par la vacuité de "Novembre", par la débauche de moyens du côté du casting (Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain, Jérémie Renier pour ne citer qu'eux) en regard du résultat extrêmement pauvre. Absolument tous les ressorts sont sous-exploités. Cédric Jimenez se contente 99% du temps à filmer des policiers en situation de stress au cœur d'une effervescence qui ne découle sur aucune tension, en restant au niveau zéro de la mise en scène, de la mise en perspective. C'est une illustration on ne peut plus pâle des quelques jours qui ont suivi le 13 novembre 2015, avec les gros sabots du film de contre-terrorisme français. On voit essentiellement des policiers en alerte, des téléphones qui sonnent, des réunions pour donner des missions, et ce qui est censé être l'apogée du film, une séquence d'assaut final terriblement nulle. Je trouve ça incroyable de voir autant de ressources si mal exploitées, on voit des acteurs et des actrices qui récitent, on voit tous les clichés imaginables des flics en colère ou tristes, chacun étant limité à une fonction bien définie et inintéressante. Du point de vue purement divertissement, les filatures sont plates et l'ambiance pas du tout prenante, de sorte qu'on se focalise sur tous les tics de cinéma américain à la Bigelow ou Greengrass esquissés ici, mais sans aucun talent. On se croirait dans un mauvais épisode de 24. Ah, et sinon, j'adore les scènes avec des pigeons qui s'envolent pour montrer l'arrivée d'une voiture à une scène-clé d'opération policière, ou encore ces fameuses scènes de photos étalées partout par terre ou sur un mur avec des punaises et des fils de couleur. Magique.

Une sale histoire (1977)

50 min. Sortie : 9 novembre 1977. Comédie dramatique, Société

Moyen-métrage de Jean Eustache

Morrinson a mis 5/10.

Annotation :

J'aime bien l'idée derrière le film, l'intention de Jean Eustache, et dans une certaine mesure les sensations que cette association bizarre de deux courts-métrages provoque. Visiblement l'ordre dans lequel ils sont présentés diffère d'une version à l'autre : j'ai vu celle avec d'abord le "documentaire" et ensuite la "fiction" — guillemets de rigueur. L'histoire racontée deux fois sort de la bouche d'un voyeur, sous la forme d'un quasi-monologue (il y aura quelques questions de la part d'un ou deux personnages à la fin) : il a découvert l'existence d'un trou dans les toilettes d'un café permettant de voir le sexe des femmes, et ce trou a viré à l'obsession. Le récit aborde plusieurs registres, du légèrement comique dans les détails dégueulasses lorsqu'on doit poser sa tête par terre contre la pisse au voyeurisme du spectateur qui observe un voyeur, en quelque sorte.

Est-ce que l'une des deux versions est réellement documentaire, on n'en saura rien, et au final peu importe, c'est plausible, et l'intérêt est ailleurs (encore que le fait qu'on se demande s'il s'agit de la réalité ou non fait partie du processus d'appréhension d'un tel film). Ce qui est drôle, c'est la position dans laquelle on est contraint de recevoir les deux versions : fatalement, on dissèque les deux monologues et on observe les variations. Il y a un côté expérimentalo-intellectuel qui me rebute assez naturellement, mais il est tout de même assez curieux d'écouter les confidences crues de cet homme, en même temps qu'on se demande avec un recul obligatoire la distance qui sépare la réalité et son image. C'est un peu comme un piège dans lequel on est attiré, et qu'on contemple un peu béatement, presque sidéré par le côté aristocratique de Michael Lonsdale en contraste avec le contenu pervers de ses paroles (non pas que les aristos ne soient pas autant pervers que les autres). Dommage que le film soit un peu prisonnier de son concept théorique, abstrait, car les nombreuses questions que l'on se pose durant le diptyque sont plutôt troublantes.

Les Quatre Fils (1928)

Four Sons

1 h 40 min. Sortie : 7 décembre 1928 (France). Drame, Guerre, Muet

Film de John Ford

Morrinson a mis 7/10 et a écrit une critique.

Annotation :

En fait, le recours au mélodrame chez Ford trouve tout son sens, à mes yeux, dans le cinéma muet. Ses codes s'accordent bien mieux que le parlant à cette utilisation de prédispositions au larmoyant il me semble, et il faudra que je creuse davantage dans cette direction pour confirmer ou infirmer ce sentiment.

Étonnant de trouver Ford du côté bavarois dix ans seulement après la fin de la Première Guerre mondiale, avec un récit de drame familial mêlé aux contraintes en temps de guerre. On retrouve beaucoup de caricatures propres au cinéastes américain en ce qui concerne les gentils (la mère, les enfants, le postier bedonnant) et les méchants (l'officier allemand notamment), qui s'inscrivent plutôt normalement dans l'écrin muet. "Four Sons" est un film aussi frontalement que subtilement antimilitariste, ou du moins un film qui prend le soin de montrer que des conflits meurtriers pareils occasionnent des peines de tous les côtés des frontières. En choisissant une famille et ses quatre fils dont 3 se battent du côté allemand et un du côté américain après y avoir émigré, le dilemme est posé très facilement.

Étonnant aussi de trouver des influences chez Ford du cinéma allemand, nommément celui de Murnau, dont l'influence très légèrement expressionniste se ressent de temps à autres — des décors de "L'Aurore" ont été réutilisés ici. On retrouve une description truculente de conditions de vie idylliques qui n'appellent qu'à être malmenées, pour déboucher sur des drames qui peuvent faire penser, de manière anachronique, à ce qu'il produira dans "Qu’elle était verte ma Vallée", surtout, et dans une moindre mesure "Les Raisins de la colère". J'ai beaucoup aimé sa façon de signifier la mort, non pas à travers les tristes lettres amenées à la mère par le postier maladroit, mais dans ce que cela suscite en termes de mélancolie, par les souvenirs en surimpression lorsque la mère est seule à table (très belle scène) ou lorsque l'enfant émigré rencontre son frère mourant sur un champ de bataille (coïncidence ahurissant bien sûr, mais totalement acceptée dans ce cadre). Mamie perdue dans New York, en revanche, constitue une dernière partie un peu molle.

Pacifiction - Tourment sur les îles (2022)

2 h 45 min. Sortie : 9 novembre 2022. Drame

Film de Albert Serra

Morrinson a mis 6/10 et a écrit une critique.

Annotation :

N'ayant pas pu rédiger ma notule à l'issue du visionnage et n'ayant pas trouvé le temps durant les 24 heures qui ont suivi, j'ai passé la journée avec des images de Benoit Magimel hagard, errant de bars en bords de mer à Tahiti, essayant vainement d'assurer ses fonctions de Haut-Commissaire de la République (un équivalent local de préfet). Les couleurs rougeoyantes et violacées très caractéristiques de la photographie du film ont renforcé en l'espace de ces heures la dimension très surréaliste du voyage de près de trois heures. Sensations très étranges.

C'est très surprenant, et totalement invraisemblable, mais j'ai pour la première fois peut-être apprécié l'interprétation de Magimel, parfait dans son rôle d'officiel pas à sa place sur l'île de Polynésie française, passant d'une réception administrative à des boites underground en proférant des discours variant entre différents niveaux d'abscons, en essayant de prendre la température au sein de mouvements contestataires face à l'hypothèse de nouveaux essais nucléaires. À l'origine, des rumeurs de présence d'un sous-marin français dans les parages, que Magimel traque de temps en temps avec ses jumelles et sa lampe-torche.

Une chose est certaine, le cinéma d'Albert Serra ne ressemble pas à grand-chose d'autre de connu — sans que ce soit un gage de qualité, j'ai été très perturbé par le film, beaucoup plus que "La Mort de Louis XIV" qui pourtant était déjà une sacrée expérience.

L'impression d'avoir assisté à un spectacle mis en scène par Weerasethakul, présentant des phénomènes qui nous dépassent, mais avec un degré de loufoquerie supérieur grâce à Magimel, un représentant de l'état qui fait semblant de tout contrôler dans son costume blanc alors qu'il ne pige rien du tout à la situation dans un environnement inhospitalier. La présence de Pahoa Mahagafanau participe aussi à une ambiance différente, avec une menace sourde un peu intangible. Le décor paradisiaque associé à une ambiance délétère sur fond de relations de pouvoir bizarres héritées de la colonisation produit un rendu hors du commun. Le personnage principal oscille entre des élans de sincérité et un opportunisme outrancier, tantôt assuré, tantôt fumeux, et participe à ce titre à un récit opaque (mais parfois très clair, cf. le "La politique c’est comme une discothèque : une soirée avec le Diable"). Drôle de chose.

Electric Blue (1987)

Light of Day

1 h 47 min. Sortie : 6 février 1987 (États-Unis). Comédie dramatique

Film de Paul Schrader

Morrinson a mis 2/10.

Annotation :

Une semi-douche froide. Sans trop savoir pourquoi, j'ai vu les noms de Michael J. Fox, Gena Rowlands, Joan Jett, à côté de celui de Paul Schrader à la réalisation, et j'ai l'espace d'un instant pensé que cela ne pouvait pas être mauvais. Mais c'était oublier que le réalisateur de "Blue Collar" est également celui de "Dying of the Light", et que la vision légèrement nostalgique du jeune Marty McFly ne suffirait pas à combler toutes les absurdités de ce mélo des familles 100% états-unien mettant en scène un frère et une sœur musiciens qui doivent faire face à la dégénérescence de leur mère bigote. Pourtant, encore une fois, il y avait en sous-texte la banlieue industrielle de Cleveland, il y a Michael J. Fox en ouvrier métallurgiste le jour et guitariste rock la nuit, sur fond de compositions signées Springsteen, je ne sais pas... Disons qu'il faudrait un torrent de super bons points pour contrebalancer la pléthore de coupes mulet qu'on voit défiler, et tous ces délires esthétiques incompréhensibles que nous renvoient les années 1980. Nul, nul, nul. Et moche.

Le Jeune Hitlérien Quex (1933)

Hitlerjunge Quex

1 h 35 min. Sortie : 19 septembre 1933 (Allemagne).

Film de Hans Steinhoff

Morrinson a mis 3/10.

Annotation :

Les ficelles du film de propagande sont assez épaisses pour monter les belles jeunesses hitlériennes contre les méchants militants communistes dans l'Allemagne du début des années 1930 — il s'agit d'un film de commande de Goebbels, réalisé en 1933 pour l'arrivée au pouvoir des nazis. Le sujet du film est une sorte de récit d'apprentissage pour Heini Völker, fils de communiste qui est attiré par les promesses des jeunes nazis. On a droit à tous les clichés imaginables, avec le père communiste violent qui maltraite son fils et les groupes nazis qui ont l'air très fiers avec leurs drapeaux, leurs chansons, leurs swastikas. L'un des premiers films du cinéma de propagande nazie inspiré de la vie (et de la mort) de Herbert Norkus, un membre des Jeunesses hitlériennes qui a été assassiné par les communistes allemands devenu un modèle et un martyr (surnommé "Quex" car "il obéissait aux ordres plus vite que Mercure", Quecksilber en allemand). Je pense que ce qui rend délicat la réception d'une telle œuvre de propagande tient dans la description faite des communistes, qui ne sont pas unilatéralement mauvais, c'est étrange, il y a un sous-texte de contextualisation presque sociologique pour expliquer en quoi les conditions de vie particulièrement misérables participent à la création d'un terreau peu favorable, ainsi que les conséquences de la guerre ayant conduit par exemple au handicap du père et à son chômage. Beaucoup d'arguments sont biaisés, beaucoup de configurations sont grossières dans l'opposition qu'elles dessinent à l'avantage du nazisme. Pour le reste, ce n'est pas un film particulièrement marquant, ni esthétiquement signifiant, ni soigné dans l'élaboration du parcours du jeune héros.

Le Redoutable Homme des neiges (1957)

The Abominable Snowman

1 h 31 min. Sortie : 24 septembre 1958 (France). Aventure, Épouvante-Horreur, Drame

Film de Val Guest

Morrinson a mis 4/10 et a écrit une critique.

Annotation :

Cette série-B horrifique signée Val Guest est assez déstabilisante dans son mélange des genres (adapté du téléfilm original de Nigel Kneale je suppose) pour le moins inhabituel : il y a le thème avancé par le titre et l'affiche, le fameux Yéti dans ses montagnes himalayennes, mais en parallèle de ça tout une toile de fond axée sur un monastère tibétain, avec la présence et les remarques du dalaï-lama. Malheureusement cette mixture de thématiques conduit le côté sympathique du bis entre horreur et fantastique à dériver vers de grands moments de morale sur la conduite de l'homme assez assommants.

D'un côté, le botaniste britannique éclairé et respectueux interprété par Peter Cushing, de l'autre l'explorateur américain très bourrin interprété par Forrest Tucker, jolie caricature qui en fait des caisses et des caisses dans son registre d'alpiniste opportuniste prêt à n'importe quoi pour ses fins bassement commerciales. Ces aspects-là, avec toutes les situations de tension en montagne que cela suppose, ne sont pas d'un intérêt premier.

Un autre problème a trait au côté film d'aventure, puisqu'on reconnaît les décors de studio dans les longues scènes situées en extérieur, qui plus est en haute montagne, avec neige artificielle et papiers peints cheap. Dommage car on sent bien que Guest s'est donné beaucoup de mal pour effacer les coutures à la mise en scène, mais ce n'est pas suffisant. De plus il y a un côté "philosophie permanente", à toujours faire la leçon sur l'humanité, les mauvaises intentions de ces hommes prêts à tout saccager, qui n'est pas particulièrement élégant. En revanche, la présence quasi fantomatique des créatures est plutôt réussie, tout comme les irruptions de capacités télépathiques assez inattendues il faut le dire.

Johnny, roi des gangsters (1941)

Johnny Eager

1 h 47 min. Sortie : 30 juin 1948 (France). Gangster, Film noir, Thriller

Film de Mervyn LeRoy

Morrinson a mis 5/10.

Annotation :

Ce film noir me paraît très fortement alourdi par le jeu assez limité de Robert Taylor, un peu trop monolithique dans ses expressions pour figurer un tel personnage, ancien malfrat censément repenti en chauffeur de taxi mais en réalité toujours à l'œuvre dans le milieu de la pègre. Il y a en plus de cela un réseau de contraintes un peu rigide, avec la configuration scénaristique un peu artificielle qui voit le gangster amoureux d'une jeune femme (étudiante de son contrôleur judiciaire) qui se trouve être la fille du procureur qui l'avait jadis condamné, occasionnant fatalement quelques petites complications... Je ne trouve pas que ce soit un film qui ait particulièrement bien vieilli.

L'impression que beaucoup de choses sont bâclées est tenace, à commencer par la couverture du taxi, utilisé une fois au début et puis totalement évacuée par la suite, une fois que le vernis des apparences aura été gratté. Au rang des points faibles figure également les changements de comportement assez aléatoires, peu fondés psychologiquement, comme par exemple le protagoniste qui se rachète une conscience au milieu du film ou encore la folie dans laquelle tombe la fille lorsqu'il essaie de lui expliquer le mensonge auquel il l'a soumise (sans parler du "une claque et au lit" final). Le code Hays tournait à plein régime forcément en 1941, et explique très probablement nombre de points problématiques du film — comme notamment la condamnation par la mort du personnage principal à la fin : il avait péché, il devait forcément périr. En tous cas les personnages secondaires comme Van Heflin (sacré physique, avec un rôle assez ambigu) ou la toute jeune Lana Turner (antithèse de la femme fatale) sont bien plus intéressants.