De l’avis-même de l’auteure, il s’agit bien de « retrouver la dignité d’une vie volée ».

L’auteure ? Yamina Benahmed Daho.

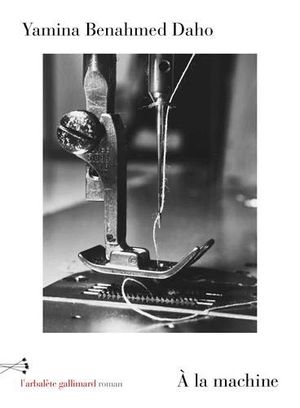

Lorsque j’ai vu son nom apparaître au sujet de son dernier roman « À la machine », ma mémoire n’a fait qu’un tour : n’est-ce pas l’auteure de « De mémoire » ? Ce livre que j’avais tant aimé ? Son nom n’est pas de ceux que l’on oublie.

https://www.senscritique.com/livre/De_memoire/39027846

Yamina Benahmed Daho est née en 1979 en Vendée. Après des études de philosophie et de lettres à l'Université de Nantes, elle devient professeure de français. Elle a enseigné et vécu successivement à Orléans et Paris. Elle vit aujourd'hui à Lyon.

Alors, Barthélemy Thimonnier ?

Barthélemy Thimonnier est né à L'Arbresle (Rhône) le 19 août 1793 et mort à Amplepuis (Rhône) le 5 juillet 1857, il est l’inventeur de la machine à coudre.

Plutôt succinct comme épitaphe. On pourrait ajouter qu’alors qu’ils inventent la même machine, que Thimonnier meurt oublié, dans une absolue pauvreté et Singer, célèbre et multimillionnaire.

C’est, justement, ce sur quoi l’auteure s’est penchée : « Je voulais comprendre pourquoi on pouvait crever de faim en étant un inventeur révolutionnaire »

https://diacritik.com/2021/02/04/yamina-benahmed-daho-je-voulais-comprendre-pourquoi-on-pouvait-crever-de-faim-en-etant-un-inventeur-revolutionnaire-a-la-machine/

Ce livre est un livre bouleversant et sombre où se mêlent réalité et fiction romanesque, recherches méticuleuses sur la société capitaliste et une bourgeoisie de l’industrie du 19éme siècle et son corolaire, la condition ouvrière de plus en plus exploitée et incidemment sa fabrication d’un chômage de masse et de la pauvreté engendrant troubles, émeutes et répressions.

Lorsqu’il épouse Madeleine, en 1822, il est tailleur, elle est brodeuse. C’est en regardant sa femme à l’ouvrage, en admirant amoureusement ses gestes répétitifs qu’il aura l’idée de son “métier à coudre”.

Je vous laisse découvrir comment le premier atelier de confection équipé des machines Thimonnier est mis à sac par une manifestation de tailleurs et de cordonniers qui craignent pour leur gagne-pain « Une invention immorale. Oui, parfaitement immorale, Monsieur le Juge. Quel homme peut-on être pour prétendre remplacer notre art de tailleurs et de cordonniers par un métier à coudre », « C’est juste qu’il faut comprendre pourquoi il y a de la colère, Monsieur le Juge. Moi je découvre le métier chez un cordonnier respectable. Il ne me paie pas grand-chose mais il m’apprend beaucoup. […] Vous imaginez si je perds tout avant même d’avoir commencé à travailler ? »

Puis comment, alors qu’en Angleterre, les nouvelles machines Thimonnier, améliorées, rencontrent un vif succès, Barthélemy laisse tout tomber à cause d’un associer malhonnête.

Et pendant ce temps-là, en Amérique, Isaac Merritt Singer à bien compris que pour s’enrichir il faut s’appuyer sur une inégalité de traitement du travail : ceux qui possèdent les machines gagnent logiquement bien davantage que ceux qui les montent et les font fonctionner puisque le salaire est imposé par les premiers aux seconds. Cela entraîne une forme d’exploitation des ouvriers par les propriétaires. Il s’impose pour acquérir brevets, publicités, usines, boutiques, partout dans le monde. Il fabrique un mythe pour trouver des clients. Thimonnier, lui, ne s’impose pas parce qu’il est trop confiant. Il est toujours dans une forme d’association avec des personnes qui abusent de sa confiance, qui sont intéressées plus par la propriété de la machine et de ce qu’elle produit comme richesse, moins par l’invention elle-même. Surtout, il n’a pas les moyens financiers de Singer pour acquérir des brevets ou des usines – l’argent appelle l’argent.

Pour s’assurer sa clientèle Singer s’est acharné à conquérir le marché féminin, qui pratique la confection à domicile, en vantant le progrès mécanique qui réconcilie le salariat et les tâches ménagères en promettant un gain de temps et une économie d’argent… Un miracle de la modernité !

Mais sous ce mythe magique de l’industrie domestique s’inscrit une histoire des plus noires : « la mécanisation incessante et croissante abaissant considérablement les salaires, les femmes, surtout les célibataires et les veuves, sont réduites à ce seul travail de couture domestique, condamnées à une paupérisation qui les oblige à accepter des commandes hâtives pour survivre et les contraint à travailler plus longtemps, plus vite, au-delà même de l’épuisement. […] Elles sont enchaînées à la machine. »

Lorsque Barthélemy voit les canuts manifester en s’exclamant qu’ils veulent vivre en travaillant « que leur dos déformé, leur ventre creusé, leur mains durs et épaisses, leurs yeux boursoufflés ont un prix, que c’est à eux seuls qu’il revient de le fixer. » Il réalise qu’en abandonnant le métier de tailleur pour celui d’inventeur, il a changé de rôle, pris maintenant entre travailleurs et patrons industriels, ce nouveau rôle n’est pas confortable. Il voudrait être celui qui allège la dureté du travail alors qu’il est celui qui fournit à l’industrie le moyen d’imposer des salaires honteusement bas.

Comment ne pas voir dans ces mouvements sociaux qui préfigurent l’insurrection de la Commune, une similitude avec les troubles qui ont marqué le début du mandat présidentiel d’Emmanuel Macron avec les “Gilets jaunes”.

De même qu’il est impossible de ne pas s’interroger, devant cette sorte d’esclavagisme à domicile, de ce qu’il en sera lorsque les employeurs réaliseront, quelque 170 ans plus tard, que les travailleurs confinés, du vingt-et-unième siècle, travaillent généralement plus longtemps en télétravaillant à domicile, qu’à leur bureau, pour le même salaire…

Revenons au livre… Ne soyez pas surpris si en le feuilletant il s’en échappe quelques anciennes photographies, un peu jaunies, ou quelques morceaux de papiers griffonnés, déchiffrez-les, regardez-les bien, vous y verrez la maman de l’auteure et sa machine à coudre (Singer) des années 50, achetée en Algérie et rapportée en France vingt ans plus tard. La machine, véritable “meuble de famille” a sa place dans la pièce à vivre, au cours des ans et dans les souvenirs d’enfance chargés de toute la tendresse d’une mère penchée sur l’ouvrage.