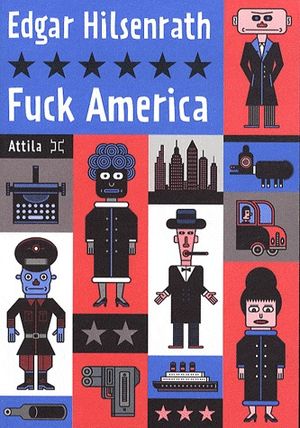

J'aurais été folle de ne pas mettre mes mains sur ce livre détonnant, alors que sa couverture aux couleurs vives et son titre injurieux gueulaient : « Allez, prends-moi ! Je vais te faire marrer et grincer des dents tout en même temps ! » depuis son étagère croulante. Ça oui ! il m'a fait marrer et m'a fait grincer des dents. Original jusqu'à sa typographie (phrases obliques, gros caractères), Fuck America est un roman en grande partie autobiographique, rapportant l'histoire mouvementée d'un écrivain juif allemand, Jakob Bronsky, vivant aux États-Unis et travaillant à un roman relatant sa propre expérience des ghettos polonais pendant la Seconde Guerre mondiale, et sagement intitulé Le Branleur.

Un prologue sous forme de courte correspondance entre le père de Jakob et le Consul Général des États-Unis d'Amérique nous informe avec dérision que la famille Bronsky avait demandé des visas d'immigration en 1938, précieux documents qui ne lui seront délivrés qu'en 1952, parce que « au fond, les gouvernements de tous les pays de cette planète se foutent royalement de savoir [s'ils (les juifs) se font] tous massacrer ou non. » Les années 50 sont là, guerre et haine sont dans le passé, et Jakob, la vingtaine (même s'il en fait le double), promène sur New York son regard railleur.

L'écriture est moderne, la disposition aérée (sauts de ligne fréquents), les dialogues théâtralisés (questions et réponses en écho), le ton absurde. L'imagination de Jakob, un baratineur de haut vol, prend parfois le pas sur la réalité, alors les situations s'embrouillent : il arrive au protagoniste de discuter avec des personnalités réelles ou fictionnelles, tout droit sorties du poste de télévision, affublées du titre temporaire de psychologues et écoutant sans faillir les fabulations du héros. Tantôt il tue son frère dans le berceau comme un Caïn jaloux, tantôt lui-même meurt dans les chambres à gaz ; tantôt ses parents n'ont pas survécu aux persécutions des nazis, tantôt ils vivent heureux en Californie. En outre, le pronom personnel sujet change (du je au il et inversement) d'un chapitre à l'autre, intensifiant cette confusion et cette prise de distance vis-à-vis du récit.

Puisque le héros (ou plutôt, l'anti-héros) est un écrivain en herbe, il pourrait sembler logique que le roman s'attarde sur le processus d'écriture. Ce n'est pourtant pas le cas ici ; sa quête (l'achèvement du Branleur) est vite occultée par sa concupiscence : il veut du sexe, partout, tout le temps. S'il enchaîne petits boulots et escroqueries médiocres, c'est certes pour se nourrir, mais aussi et surtout pour financer ses coups d'un soir. L'avancée de son roman est signalée de temps à autre par le numéro du dernier chapitre conclu, voilà tout.

Ce portrait singulier de l'artiste qui corrèle inspiration et désir sexuel s'accompagne bien évidemment d'un vocabulaire cru, vulgaire (les organes génitaux masculins sont nommés un nombre incalculable de fois). Néanmoins, la grossièreté de Jakob est éclipsée par le sérieux soudain de son propos, en fin de roman, alors que sa mémoire se décide enfin à raconter la dure enfance d'un garçon juif dans un pays dominé par l'antisémitisme. Le changement de ton est brutal, ça claque. En quelques pages seulement, le témoignage d'un « écrivain immigré crève-la-faim » se transforme en témoignage — presque classique — de vie sous l'occupation allemande.

C'est donc un roman étrangement construit et balancé, parfois sordide, parfois tragique, qui amuse souvent par l'absurdité des situations et des dialogues, et qui provoque du fait de ses thèmes (rêve américain démoli et Shoah évoquée sans prendre de gants). Ce n'est évidemment pas une lecture pour les plus jeunes d'entre nous (enfants, s'abstenir !) mais les autres devront pouvoir apprécier, si ce n'est son sujet, au moins son originalité.