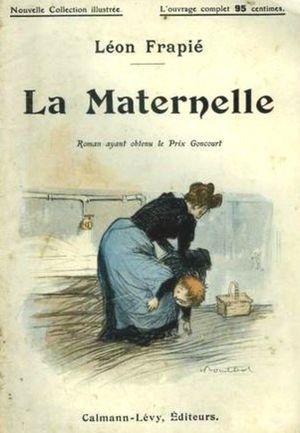

Ouvrir un livre, surtout lorsqu'il est un peu ancien (1904 ici), c'est se confronter d'un bloc à la pensée d'un autre temps. A l'époque de « La Maternelle », le pauvre était une bête curieuse, sur laquelle le beau-monde se penchait comme sur une bizarrerie de la nature. Pas de bien-pensance ici : Léon Frapié compare ces avortons de Ménil-Montant à des chiens, des rats, des insectes, même des paillassons. C'est une dissection de la misère : un pauvre, ça se voit, ça se sent, ça se flaire. L'histoire de cette institutrice de haute naissance qui descend dans les quartiers populaires, c'est aussi le portrait de Léon Frapié lui-même qui enquête dans la bourbe des quartiers pauvres : un monde presque interdit, savoureux et répugnant tout à la fois. Une page on est ému par ces têtes blondes, la page suivante on est effarés par leur ruine morale.

Finalement, « La Maternelle », c'est un grand-bourgeois qui se demande : que faire des pauvres ? Léon Frapié est radical. Ces mômes dégénérés, l'école de la République ne les sortira jamais complètement de leur tourbe. Dès la maternelle, ils sont étiquetés miséreux pour la vie. Les coupables, ce sont les parents, qui n'auraient jamais dû infliger la vie à ces gosses, si c'était pour les élever aussi mal. Pour qu'il y ait moins de pauvres, il faut que moins de pauvres naissent, tout simplement.

On referme ce livre à la fois attristé et dégoûté, révolté et résigné. Et en riant jaune, on imagine la détonation que provoquerait ce bouquin, s'il était publié aujourd'hui ...