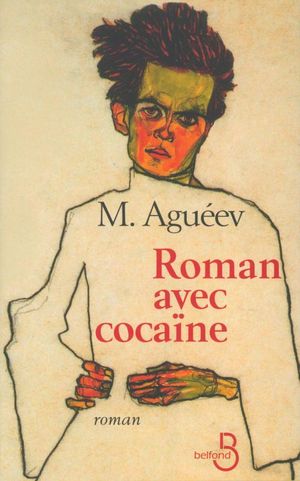

L'anonyme M. Aguéev a longtemps été comparé à Nabokov ; à titre personnel, c'est la fibre dostoïevskienne évidente de son œuvre qui m'a sauté aux yeux.

Au-delà des clins d'œil (Sonia ?), le roman est innervé de thèmes caractéristiques : le goût des scènes d'humiliation (le livre s'ouvre sur l'une d'elles, celle du protagoniste confronté à la pauvreté de sa mère devant ses camarades), goût prononcé pour les extrêmes moraux (que théorise même Vadim dans les pages finales du roman), moments à la fois dantesques et sordides (la première prise de cocaïne), parfois à la limite du délire ; la ressemblance est à maints égards très marquée, et je n'ai pas été étonné de découvrir que l'auteur, Mark A. Levi, était un grand lecteur des classiques russes.

Ce parallèle (flatteur) passé, que dire de Roman avec cocaïne ? Tout d'abord, qu'il y a d'excellentes pages, que l'on pourrait dire, en cédant à une facilité de langage, “écrites au vitriol” (ou pire encore, “décapantes”, “sans concession”). Le narrateur, Vadim, découpe sa conscience et les événements avec la précision d'un chirurgien, sans aucune indulgence pour aucuns préjugés ou idoles. On y trouvera notamment de brillantes considérations sur les relations amoureuses, mais aussi sur nos ressorts psychologiques obscurs et cachés.

La partie où Vadim décrit par le menu ses excès de cocaïnomane m'a paru moins frappante (et probablement a-t-elle très mal vieilli, en ce sens que les années 90 ont réussi à faire passer cette drogue pour un aimable cousin de la farine et de la neige). Peut-être n'en suis-je pas sorti sans une certaine frustration—Mark Lévi aurait déclaré a une amante qui lui demandait s'il avait été cocaïnomane que “la question n'est pas là” [1]. Où est-elle, alors ? On a parfois l'impression de lire, dans ces pages de clôture, un roman à clefs dont les clefs ont été égarées.

C'est d'autant plus vrai lorsqu'on se heurte à cette fin énigmatique, où le récit est brutalement rattrapé par l'histoire—alors qu'on n'a pas entendu un mot de la Révolution d'Octobre depuis le début de l'histoire, on se retrouve brusquement entourés de “camarades”. Surtout, le personnage est pour ainsi dire condamné à mort par un refus distant d'un ancien ami, devenu bolchévique. On s'interroge : faut-il lire dans tout cela un roman sinon dissident, du moins profondément critique de la Révolution ? (les pages sur la bestialité de l'homme épris de justice le font penser) Ou projette-t-on simplement nos habitudes de lecteur de Soljenitsyne et Pasternak ?

Une citation pour la route : « […] si, dans la vie, nous ne nous rebellons pas, ne nous indignons pas, ne nous révoltons pas, ne devenons pas complètement des bêtes, et ne tuons pas les autres au nom de l’équité bafouée, c’est seulement parce que nous sommes lâches, dépravés, avides, d’une façon générale mauvais, et que si dans la vie nous avions, comme au théâtre, attisé en nous les sentiments les plus humains, si dans la vie nous étions devenus meilleurs, nous aurions, exaltés par le frémissement dans nos âmes des sentiments d’équité et d’amour pour les dépouillés et les faibles, accompli, ou ressenti le désir d’accomplir (ce qui, nous parlons des mouvements de l’âme) une quantité de scélératesses, d’effusions de sang, de tortures et d’assassinats vengeurs telle qu’aucun scélérat n’en avait jusqu’alors perpétrée et n’aurait voulu le faire dans un but de lucre et d’enrichissement. »

[1] Comme il ressort de l'excellente série d'articles d'Alain Garric à ce sujet, publiés à la fin des années 1990 dans Libération.