A la fin, tout le monde meurt.

Si vous pensez qu’en vous disant cela je viens de vous spoiler, c’est que vous n’avez encore rien vu de « Six Feet Under ».

Car oui, à la fin tout le monde meurt.

Et non dire cela ce n’est pas spoiler.

Dire cela, c’est juste rappeler une vérité universelle. Une vérité qu’on se plait parfois à oublier. Mais une vérité que « Six Feet Under » entend placer au cœur de toute sa démarche.

Qu’importe qui on suivra. Qu’importe ce qu’il ou elle fera. Qu’importe ce qu’il ou elle vaudra.

A la fin, ils finiront bien par mourir…

…et se retrouver six pieds sous terre.

Alors j’en conviens, présenter une série ainsi n’est pas ce qu’il y a de plus vendeur.

Se dire qu’on va se manger cinq saisons de treize épisodes chacune qui ne cesseront de nous rappeler que la grande faucheuse est là, en permanence, et qu’elle nous guette du coin d’œil à chaque tournant, c’est vrai que ce n’est pas ce qu'il y a de plus réjouissant.

Surtout que si vous m’en demandiez davantage pour vous figurer la chose – des questions comme « et sinon ça raconte quoi concrètement ? », « on suit qui ? » ou bien encore « qu’est-ce qui s’y passe dans un épisode ? » – mes réponses ne seraient pas davantage engageantes.

Car oui, « Six Feet Under » se contente juste de suivre le quotidien d’une famille de croque-morts : Les Fisher. Des gens qui, au-delà de la singulière profession du pater familias, sont des personnes tout ce qu’il y a de plus ordinaires.

Des gens qui doivent juste apprendre à gérer au quotidien la mort des autres, avec la distanciation et la ritualisation qu’on s’imagine tous.

Une distanciation et une ritualisation qui voleront en éclat dès le premier épisode avec le passage de vie à trépas du chef de famille.

A partir de là, toute une existence passée à accepter et à banaliser la mort n’y suffira pas. Il faudra apprendre à faire face à cette terrible réalité : à un moment donné la mort finit aussi par toucher l’un des siens. Pire, à un moment donné, la mort finira par nous toucher soi.

Et regarder « Six Feet Under », c’est juste regarder comment ces quatre membres de la famille Fisher gèrent ce passage-là. Au jour le jour. Sur le long terme. Sur toute une vie…

Rien de plus. Rien de moins.

Rien que des gens ordinaires qui se doivent d’intégrer dans leur vie cette fameuse vérité : « à la fin tout le monde meurt. »

Arrivé à cette étape de votre lecture, considérant ce que je viens de dire et constatant la note de 10/10 que j’attribue à cette série, vous devez certainement commencer à vous poser des questions sur mon niveau de joie de vivre ainsi que sur ma consommation quotidienne d’anxiolytiques.

Et pourtant détrompez-vous, « Six Feet Under » n’est pas une série qui refile le bourdon. Certes, ce serait vous mentir que de vous dire qu’elle vous épargnera de vrais moments de tristesse, de mélancolie et de questionnements intérieurs, mais « Six Feet Under » n’en est pas pour autant une série qu’on regarde parce qu’on a le cafard et qu’on veut broyer du noir. Clairement pas.

A dire vrai on peut avoir envie de regarder « Six Feet Under » quand tout va bien.

On peut aussi avoir envie de regarder « Six Feet Under » quand tout va mal.

On peut même avoir envie – voire besoin – de regarder « Six Feet Under » quand pour nous aussi, la vie nous rappelle cette fameuse vérité : « à la fin tout le monde meurt. »

Alors c’est vrai, depuis 2001, date de la sortie de la première saison, cette série a peut-être quelque-peu souffert du temps qui passe et son caractère incisif et révolutionnaire s’est peut-être émoussé avec l’âge.

C’est vrai qu’en 2001, on n’était qu’aux prémisses de l’âge d’or de la série télé américaine. Les budgets n’étaient pas encore ce qu’ils seront quelques années plus tard pour des « Breaking Bad » ou autres « Game of Thrones ». Même chose pour ce qui est du soin apporté à la technique, si bien que formellement parlant, « Six Feet Under » pourra décevoir quelque peu.

Une réalisation parfois plate (mais pas toujours) et des fondus au blanc pas du meilleur goût rappelleront qu’à cette époque-là, les séries, ce n’était pas encore du cinéma à la maison.

De même, l’évolution des mœurs étant, celui ou celle qui découvrira cette série aujourd’hui aura peut-être plus de mal à comprendre les dilemmes de certains personnages, notamment sur la question de l’homosexualité de David par exemple. Quand bien même les difficultés pour un couple homosexuel de s’afficher en société sont encore d’actualité, elles n’étaient pas du tout du même ordre au début du siècle où la question restait encore un tabou très verrouillé, y compris dans les œuvres cinématographiques et télévisuelles.

Mais au-delà de ces quelques affres apportés par le temps qui passe, « Six Feet Under » n’en a pas pour autant perdu ce qui faisait déjà sa brillante singularité en 2001 et qui est toujours aussi redoutable même vingt ans plus tard (…mon quatrième visionnage survenu en 2019 pouvant l’attester.)

Sa première force, c’est clairement cette capacité qu’a cette série à éviter le pathos.

« Six Feet Under » n’est pas une série qui entend se morfondre sur notre pauvre sort de mortels, au contraire. Non. Il y a une vraie distance. Un recul. Une posture de philosophe.

Ainsi la série n’hésite-t-elle pas par exemple à rire de la mort.

Un pied de cadavre peut se retrouver mêlé à une dispute amoureuse, un enterrement peut se transformer en séminaire d’anciennes stars du porno, ou bien encore un accident tragique peut devenir la chute d’un gag à la dimension burlesque.

Mais le rire n’est qu’une manière parmi tant d’autres d’aborder la mort dans « Six Feet Under ». Parfois le rire cèdera la place à de la tendresse. A de l’aigreur. A de la joie. A du dégoût. A des questions…

A dire vrai « Six Feet Under » a cette force de savoir brasser tous les genres et les tons, sans jamais prévenir ni même nous préparer.

Et comme un symbole de cette démarche, chaque épisode commence avec une mort – souvent celle du futur « client » des Fisher – et jamais on ne peut prévoir à quel genre de fin funeste cette introduction va nous confronter.

Là où certains diraient que la vie est comme une boite de chocolats, « Six Feet Under » nous tient le même discours concernant le passage à trépas.

C’est d’ailleurs dans ce jeu de la mise en scène permanente de la mort que « Six Feet Under » tire sa deuxième grande force.

Au-delà de l’absence de pathos, la série adopte un subtil jeu de miroir. Car à force de peindre la mort sous toutes ses couleurs, au point de la rendre omniprésente, « Six Feet Under » nous amène, nous spectateurs, à voir les choses comme le ferait un Fisher.

La mort n’est plus simplement une angoisse et une tragédie ; elle devient une donnée du quotidien. Une donnée sur laquelle on peut prendre de la distance et qui peut du coup nous questionner sur notre manière de gérer notre vie.

Et c’est justement toute l’habilité de cette série que d’être capable de faire entrer en résonance le monde des morts avec celui des vivants, et cela à chaque épisode.

Pas un client des Fisher, de par son tragique destin, ne laissera indemne la famille de croque-morts. A ausculter le bilan que laisse la vie terminée des autres, Nate, David, Ruth ou Claire en viennent à s’interroger sur leur choix de vie de l’instant, et sur la futilité de certaines postures et certaines rancœurs au regard de ce qu’on en dirait une fois expiré leur dernier souffle.

En d’autres termes, d’un regard sur la mort, « Six Feet Under » appelle toujours à jeter un regard sur la vie. Et c’est aussi cela qui en fait une série à mille lieues de toute morosité.

Mais à bien tout prendre, ces deux qualités ne seraient rien s’il n’y avait pas cette troisième ; celle qui cimente le tout et qui fait de « Six Feet Under » une expérience unique : la remarquable qualité d’écriture des personnages.

C’est un poncif de dire cela pour une série, mais les personnages sont souvent la clef.

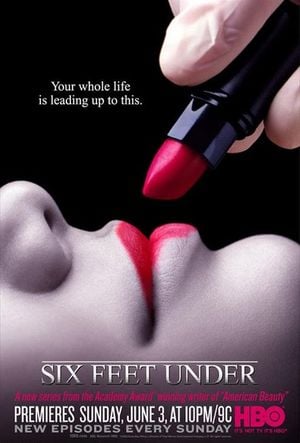

Et dans « Six Feet Under », le travail opéré par Alan Ball, scénariste – excusez du peu – d’ « American Beauty » est juste impressionnant de pertinence au regard de la démarche engagée.

Car si les personnages de « Six Feet Under » ont une telle capacité d’impact sur le spectateur, c’est d’abord parce qu’Alan Ball s’est d’abord risqué à une approche très intimiste, sans barrière ni tabou.

Ainsi aurons-nous accès à la sexualité de chacun – qu’ils soient des adolescentes encore au lycée ou bien des veuves sexagénaires – mais aussi à leur petites lubies, à leurs doutes, à leurs rêves inavoués…

Bien évidemment l’efficacité d’une telle démarche repose sur la capacité qu’a l’auteur à nous projeter dans les préoccupations de chacun et sur ce point Alan Ball est un maître.

Du manque d’assumation de David à l’égard de son homosexualité, aux frustrations de Ruth qui a toujours tout sacrifié pour sa famille ; des difficultés de Nate à subir les entraves de l’engagement aux questions existentielles de Claire sur ce qu’elle entend faire de sa future vie d’adulte, tout sonne vrai car tout à des allures de vécu.

Il est évident qu’Alan Ball a beaucoup mis de lui et des siens dans ces personnages, tant on peut soi-même se surprendre à se reconnaître ou à reconnaître des proches dans ce qui relève pourtant parfois de détails subtils.

Et c’est d’ailleurs là que réside le deuxième aspect du talent d’écriture d’Alan Ball.

Tous ces personnages nous sont présentés de telle manière qu’on ne peut qu’être obligé d’être pleinement attentif à tout ce qu’ils sont et à tout ce qu’ils laissent entrevoir d’eux.

Cela s’explique par le fait qu’Alan Ball n’explicite jamais rien.

Rien dans le déroulement de l’intrigue ni dans la verbalisation des personnages va nous permettre clairement de savoir qui pense quoi et pourquoi il agit comme ça ; qui a tort ou qui a raison ; qui va jouer quel rôle dans la vie de chacun…

En fait, Alan Ball prend le pari de nous faire découvrir ses personnages comme des personnes.

Dans la vie de tous les jours, jamais quelqu’un ne va expliciter ce qu’il veut, ce qu’il pense et pourquoi il agit comme ça. Jamais on ne saura quelles rencontres vont être décisives dans nos vies ou non. Toutes ces choses là, on ne peut que les déduire sur le court ou long terme en essayant de saisir des choses ça et là, de les interpréter et ensuite de leur donner du sens. On n’aura jamais la certitude que ce qu’on l’a déduit est pleinement juste ou pleinement faux, car la vie n’est pas ainsi faite. Eh bien dans « Six Feet Under » c’est pareil.

Parfois un bellâtre ou un joli brin de fille débarque dans la vie d’un personnage et on se dit que – ça y est ! – ça va être l’amour de sa vie. On y croit. Les personnages y croient aussi. Et puis finalement en grattant un peu, quelque-chose grippe et le personnage se retrouve éjecté de l’intrigue sans que plus jamais on ne le revoie. Et à l’inverse, c’est le gars ou la nana qui trainait un petit peu au fond d’un épisode qui, par hasard, va progressivement s’installer dans le quotidien des Fisher et en devenir un élément fondamental.

Parfois c’est un drame qu’on sent venir et qui ne vient pas.

Parfois c’est un désastre annoncé qui finalement tourne plutôt bien.

Et d’autre fois, c’est le drame qui frappe un peu au hasard, sans que ça ne serve forcément l’intrigue.

C’est surprenant, mais c’est au fond comme en vrai.

Car la vie est ainsi faite. Et c’est comme cela qu’Alan Ball entend nous faire appréhender ses personnages et son univers.

Et ça marche.

Il suffit de discuter avec quelqu’un qui est en train de découvrir la série pour se rendre compte à quel point ça marche.

Moi, par exemple, cette série je l’ai offerte à tout mon entourage, tel un évangéliste distribuant la bonne parole. Famille. Amis. Famille d’amis… Et à chaque fois la réaction était la même. A chaque fois, dès qu’on se mettait à parler de la série, c’était pour échanger nos ressentis sur tel ou tel personnage…

« Ah Machine je la sens pas… Pour moi c’est une nana qu’est vraiment pas stable… Et puis un brin manipulatrice avec ça… Je pense que Bidule est vraiment con de se fourrer avec elle…

« Ah mais Trucmuche elle est vraiment en train de partir en sucette en ce moment… Tu sens qu’elle ne sait pas ce qu’elle veut, qu’elle a perdu ses repères. Pour moi elle merde vraiment à se lancer dans ce truc-là. Je pense que ça finira par se retourner contre elle. »

« Ah dis donc, je sais pas ce que tu penses, toi, de ce qu’est en train de devenir Machinchouette, mais je pense que c’est un bien pour un mal. Moi j’ai vraiment l’impression qu’il avait besoin de passer par là pour enfin chasser ses vieux démons. »

Et si ce genre de discussions s’enclenchent – et qu’elles passionnent – c’est parce que la série nous a laissé – à nous spectateurs – un espace de sensation, de captation, d’interprétation.

Le genre d’espace que peu de séries aiment laisser.

En même temps ça se comprend : parce que pour que ce genre de démarche fonctionne, il faut être capable de fournir de sacrés personnages complexes.

Et ça, à part « Six Feet Under », il n’y a pas beaucoup de séries qui ont été capables de le faire…

Alors, forcément, après avoir dressé de tels éloges, ça ne m’étonnerait pas si quelques-uns d’entre vous me trouvent légèrement trop dispendieux à l’égard de ce « Six Feet Under ».

Après tout, qu’il s’agisse de sa manière de philosopher autour de la mort, d’offrir une lecture intimiste de personnages complexes, ou bien encore de laisser une grande part d’interprétation aux spectateurs, d’autres grands noms du monde de la série pourraient venir rivaliser avec le grand Alan Ball.

On pourrait citer le remarquable travail de Damon Lindelof sur « The Leftovers ».

On pourrait aussi évoquer l’élégance et le cynisme chirurgical de Vince Gilligan sur « Breaking Bad » et « Better Call Saul ».

On pourrait enfin aborder la pertinence de David Chase dans sa brillante analyse de la société américaine qu’est « The Wire ».

C’est vrai.

Mais « The Leftovers » c’était en 2014.

« Breaking Bad » c’était en 2008.

« The Wire » c’était en 2002.

Alors que « Six Feet Under » c’était en 2001.

Si je précise cela, c’est parce qu’un ami (après de qui j’ai fait mon évangéliste) m’a dit un jour : « j’adore cette série, mais je regrette ne pas l’avoir vu à l’époque de sa sortie. »

…Et je pense (malheureusement) qu’il avait raison de dire ça.

Car il y a découvrir « Six Feet Under » et découvrir « Six Feet Under ».

Moi je l’ai découverte en 2006 et c’était la première série que je m’enfilais comme un feuilleton. Je n’avais pas encore eu l’occasion de découvrir « Oz », « Soprano », « The Wire » ou « Rome » – toutes ces séries qui participaient au redécollage artistique du média – ce qui veut dire qu’en somme, je l’ai découvert quasiment comme un spectateur l’ayant vu en 2001, avec pour seuls référentiels sériels que les productions des années 1990, allant de « Friends » à « X-Files ». Autant dire que le choc fut violent.

Autant dire que j’ai vécu cette série comme une révélation…

Et si j’insiste tant sur ce point au moment d’arriver à ma conclusion, c’est parce qu’il me semble que cette donnée est loin d’être anodine dès qu’il s’agit de questionner la place qu’occupe « Six Feet Under » dans l’histoire comme dans nos cœurs.

Ceux qui auront découvert cette série sur le tard – après tous les autres poids lourds du domaine – l’apprécieront sûrement mais sans forcément comprendre l’enthousiasme béat que certains – comme moi – peuvent avoir à son égard.

Car pour moi « Six Feet Under » restera à jamais une claque dans ma vie de baroudeur d’écran.

Mieux encore, je pense que cette série restera à jamais une claque dans ma vie tout court.

Depuis que je l’ai vue pour la première fois, « Six Feet Under » me poursuit régulièrement.

J’en suis déjà à mon quatrième visionnage en intégralité sur une période de moins de quinze ans. Alors certes, la fibre nostalgique joue beaucoup dans mon goût viscéral pour cette série.

Mais au-delà de ça je me surprends toujours à constater comment, avec mon âge qui avance, j’appréhende à chaque fois différemment les choses. Je ne m’attache pas de la même manière aux personnages. Je ne porte plus le même regard sur leurs problématiques et leurs choix. Je deviens moins sévère à l’égard de certains et plus à l’égard d’autres…

Et ça pour moi ça dit quand-même quelque-chose de la richesse et de la qualité intemporelle de cette œuvre.

Cela m’amène d’ailleurs à m’interroger sur la manière dont cette série va vieillir au fur et à mesure du temps. Si aujourd’hui elle apparait quelque-peu en décalage avec la période actuelle, dans quelques décennies, elle sera définitivement un produit d’une époque donnée et révolue. Alors, étonnamment, je pense que la série changera de dimension.

Je pense notamment que sa fin prendra un tout autre sens, mais non pas moins fort.

Car oui, moi, cette fin je l’adore.

Je sais qu’elle en fait grimacer quelques-uns parce qu’elle a recours à des maquillages douteux et parce qu’ils n’en voient pas forcément l’intérêt, mais moi je trouve au contraire qu’elle résume à la perfection toute la démarche de la série.

A la fin, tout le monde meurt.

OK, c’est tragique que Nate soit mort. Mais au fond tout est une question de référentiel, car dès que la série s’amuse à élargir son référentiel chronologique, elle nous rappelle subitement que tous les autres aussi finiront par mourir. Ruth. David. Keith. Brenda. Rico… Et même Claire.

A la fin Rico aura eu une vie plus longue que celle de Nate. Mais aura-t-il mieux vécu ?

Sa vie aura-t-elle été plus riche, plus aboutie, plus enviable ?

Regardée ainsi, la mort n’est plus une tragédie, elle est juste une composante évidente et inhérente de l’existence. Un point final qu’on pose pour clore une histoire.

Regardée ainsi, le départ de Claire prend soudainement tout un autre sens. C’est certes une petite mort, un adieu, des gens qu’on laisse derrière soi, qu’ils soient encore vivants ou pas, mais c’est aussi ajouter des pages à son histoire plus qu’on en tourne. C’est compléter une vie qu’on sait brève et qu’on contemplera au moment du dernier souffle.

Toute la richesse de la série se retrouve dans cette fin.

Le fait de parler de la mort sans pathos.

Le fait d’utiliser la mort pour tendre un miroir à la vie.

Le fait de laisser une place au ressenti et au vécu que le spectateur a eu dans cette série, loin des discours et des propos fermés.

Et quand je disais que cette fin risquait de se bonifier avec le temps, c’est parce que je m’imagine parfois comment un spectateur de 2040, 2050 ou 2080 interprétera ces dates mortuaires quand il les verra à son époque. Au moment du tournage de la série ces dates étaient futuristes. Mais pour ce spectateur de plus tard, elles appartiendront par contre à son passé. Cela veut donc dire qu’il aura suivi le parcours d’individus ayant vécu dans une époque totalement déconnectée de la sienne. Alors, bien plus qu’un témoignage intimiste livré par Alan Ball, « Six Feet Under » sera aussi devenu le témoignage d’un temps.

Le témoignage d’une époque révolue. Le souvenir éphémère de gens ordinaires qui, en 2080, ne seront peut-être plus.

« Six Feet Under » sera alors devenu notre pierre tombale à nous.

Un témoignage laissé de notre existence fugace en ce monde…

Quand j’y pense, je me dis, que c’est quand même puissant…

Vous l’aurez compris, pour moi, « Six Feet Under » est presque la série d’une vie.

Et même si j’ai conscience qu’en disant cela je place la barre très haute au point d’appeler presque immanquablement les néophytes à être déçus en la découvrant, moi je ne saurai en dire autre chose que cela.

C’est une œuvre qui a mis des mots et des images sur beaucoup de sentiments que j’avais.

C’est une œuvre qui m’a aidé à cheminer sur beaucoup de choses.

Et c’est notamment une série qui m’a aidé à me rappeler cette vérité pourtant universelle mais que j’ai parfois tendance à trop oublier.

C’est que « à la fin tout le monde meurt. »

En tout cas, me concernant, cette série me suivra toute ma vie.

Et même si personne n’est éternel, j’aime à penser que cette série saura nous survivre et qu’elle saura inspirer à l’avenir d’autres pauvres mortels.