Texte publié dans le cadre du Ciné-Club le 03/03/2021

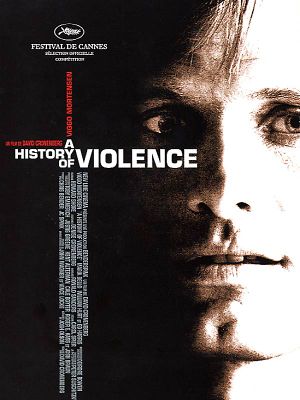

Il est rare que le titre d’un film, aussi court soit-il, puisse révéler aussi bien son contenu. Avec seulement quatre mots, A History of Violence, David Cronenberg énonce déjà la volonté d’une étude généalogique d’un comportement qu’il n’a eu de cesse d’explorer tout au long de sa carrière, dans tout ce qu’il a de multiple et de repoussant.

Ici, c’est la violence physique qui intéresse Cronenberg, non pas la dégradation charnelle de l’enveloppe corporelle à laquelle nous assistions dans La Mouche, mais bien plutôt la pulsion qui, jusque-là refoulée, échappe à tout contrôle humain et n’engendre que chaos et destruction, mort et lamentation. En bon observateur, le cinéaste tâche donc de rester le plus extérieur possible aux évènements énoncés et retranscrit dans un mélange de froideur et de brutalité les carnages engendrés par la violence, que ce soit les traînées de sang étalées sur le parquet d’un motel ou le visage d’un homme à moitié déchiré par une balle de pistolet.

Cette violence est cependant, et dans un premier temps, latente, camouflée sous le vernis reluisant de la civilisation, du « rêve américain ». La petite communauté rurale vit paisiblement, et la famille sur laquelle le réalisateur pose son regard s’y intègre parfaitement, s’accoutumant de la routine quotidienne et des clichés qui l’entourent, du père ponctuel dans un travail qui lui plaît, au fils, harcelé par le caïd de son lycée et contre lequel il use de ruses et de mots bien placés. Cette intégration des individus dans la norme et de la norme en eux-mêmes est cependant fragile, puisque balayée en un instant par l’arrivée de l’inattendu dans un conformisme jusqu’alors millimétré.

Avec l’apparition de deux tueurs tentant de braquer le restaurant du personnage principal, Cronenberg utilise le procédé du fait divers de la même manière que dans le Fargo des frères Coen, avec tout ce que cela peut impliquer d’absurdité morbide. Néanmoins celui-ci tourne court, puisque Tom Stall abat sèchement les deux intrus avant d’être porté en triomphe non seulement par son entourage, mais aussi par les différentes chaînes de télévision, voyant en lui un héros qui, bien qu’ordinaire, n’en devient que plus méritant en raison de son sang-froid. Pourtant, tout cela n’est qu’illusoire, et le cinéaste, au même titre que son personnage principal, comprend bien que la violence n’a rien de glorieux, et que projeter un braqueur à travers la porte de son magasin avec trois balles dans le torse ne constitue en rien une réussite, bien au contraire. La brutalité de la mise en scène prend alors tout son sens, puisque le gros plan sur ce visage déchiqueté évoqué plus haut n’est que l’envers du décors de cet héroïsme de pacotille, fondé sur un sordide qui, à défaut de s’émanciper de son misérable statut, se trouve au moins du bon côté de la barrière morale.

Cet évènement n’est que le premier d’une suite de victoires de la violence sur l’entendement humain : le réflexe de défense naturel devient l’utilisation du fusil de chasse, le fils abandonne l’esprit qui le caractérisait pour un tabassage public, et le père, tentant de sermonner ce dernier sur l’importance de ne céder à la violence sous aucun prétexte, finit par lui asséner une gifle sous le coup de la colère. Pire, l’élément déclencheur de cette soudaine animosité chez le lycéen fut l’utilisation par son adversaire d’une comparaison entre le courage de son père et la prétendue lâcheté de sa progéniture, avouant indirectement que l’héroïsme d’un humain consiste à se montrer dans toute son animalité. C’est ainsi par l’ambiguïté et la matérialisation de l’inavouable, par l’assouvissement de pulsions jusqu’alors refoulées – qu’elles soient de violence, mais aussi sexuelles, avec cet accouplement brutal dans les escaliers – que Cronenberg nous incite à rester vigilants, non seulement envers les modèles que l’on nous vend et les rêves qui les produisent, mais aussi et surtout vis à vis de nous-mêmes et de notre prétendue sagesse qui, bien que réelle, est fragile, pouvant céder et basculer en un fragment de seconde vers la sauvagerie. Pas étonnant, donc, que le cinéaste ait quelques années plus tard destiné A Dangerous Method à Sigmund Freud, père de la psychanalyse.

Le dernier tiers du film semble en comparaison un peu plus faible, s’éloignant de cette ambiguïté morale pour se diriger vers une histoire de vengeance plus classique qui, bien qu’honorable, n’atteint aucunement la maîtrise de Cronenberg quand il s’agit d’instaurer une ambiance de malaise, ce sentiment d’assister, impuissant, à une expérience menée sur des rats de laboratoires suffisamment lucides envers leur nature pour tenter de la contrôler, mais pas assez pour s’en émanciper entièrement. Reste donc cette fin, cette conclusion amère montrant le retour du père dans sa famille une fois sa vengeance accomplie. Aucun mot n’est prononcé, mais le constat d’échec, inévitable, s’exprime à travers les gestes et les regards des quatre individus : la civilisation a perdu et la nature humaine avec elle, cédant la place aux pulsions animales les plus viles, que la lucidité de leur propriétaire n’aura en aucun cas suffit à endiguer.