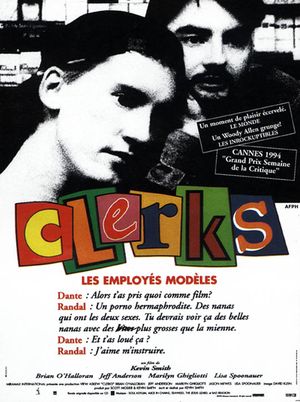

Apatow aime conclure ses meilleurs films dans des grandes surfaces, emmenant ses adulescents lambda vers l'âge adulte du consumérisme bien sage et obéissant. Ce délicieux cynisme il ne l'a pourtant pas inventé : avant lui Kevin Smith a déjà poussé à un extrême, potentiellement indépassable, cette art doux-amer de la comédie résignée type « classe moyenne, j'y suis, j'y reste ». Dans Clerks on vit, on grandit dans une épicerie, de surcroît où il ne se passe très souvent rien. Faire une comédie confinée dans une épicerie est un exploit. Faire une comédie où il ne se passe rien en est un plus grand encore. Clerks a inventé le concept de types minables mais sympa tel que popularisé (et édulcoré) cinq ans plus tard par le premier American Pie, puis repris et modernisé par les productions Apatow. Etonnament, il reste à la fois l'un des plus « successful » et aussi, de loin, le plus terrifiant : on ne sait pas si on doit rire de ces perdants, ces types que la vie n'a pas épargné et qui se retrouvent à rêvasser dans une boutique pourrie, conscients qu'ils sont d'être prisonniers de leur propre médiocrité. Le film est d'un nihilisme qui au départ fait carrément froid dans le dos. Il est triste d'abord, d'une tristesse qui quelque part fissure le cœur, quand on observe ces antihéros lutter comme deux pauvres diables pour insuffler un semblant d'intérêt à leur quotidien fermé. Le noir et blanc, la mise en scène en plans fixes quasi-hanekienne évoquent rétrospectivement un « Ruban blanc » qu'on aurait dilué dans un humour pour dépressif. Pas jojo, et pourtant : c'est excellent, parce que Smith parvient à capturer dans ce fatalisme de jolis morceaux d'humanité. On est vraiment dans ce qui a créé le teen movie : ramasser des losers pour en faire des winners, en dévoiler la misère puis la combativité, resserrer toujours plus la focale jusqu'à faire partie du groupe, dont on finit par partager joies et peines comme si on l'avait toujours connu.

Par son unité de temps et de lieu, le film se construit comme une sorte de vaudeville glauque. L'humour découle de situations parfaitement intégrées dans la thématique de départ : c'est un humour lent et morose, qui fait rire d'un rire jaune parce qu'il enfonce toujours plus les personnages dans des situations indélicates. Le binôme central est si précisément écrit et joué qu'il est à lui seul une source infinie d'inspiration : d'un côté le type sympa qui brûle de réussir sa vie, de l'autre l'ami d'enfance qui la lui pourrit en l'incluant dans une spirale destructrice qu'il alimente par un comportement kamikaze. Ces deux types sont le yin et le yang, des opposés qui ne peuvent pourtant se séparer, chacun porte un peu de l'autre en soi, et la restitution de cette amitié mi-forcée mi-sincère est, de très loin, la plus belle réussite du film. Bien avant et bien plus que chez Weitz et Apatow, ce concept aujourd'hui connu trouve dans le duo O'Halloran/Anderson l'un de ses plus beaux ambassadeurs, la manière de Smith de filmer entre quatre murs ces querelles de comptoir, parfois jusqu'à l'épuisement total, provoque une empathie profonde. Tout est anecdotique et pourtant si important, les scènes durent, on disserte sur l'amour ou sur Star Wars derrière un guichet étroit comme un homme. A l'étroitesse des lieux répond la même étroitesse d'esprit sur des thèmes rebattus, on tente de s'extirper de ce marasme en philosophant comme un collégien ou en plaisantant sur des sujets si terre-à-terre qu'on se sent comme compressé contre le sol. A plusieurs reprises on suffoque, et Smith élargit à ce moment son angle de vue, s'échappe dehors, sur la route ou sur le toit : au soleil il capture quelques sourires, des bribes d'espoir qui agissent sur le spectateur comme autant de lames de fond dans un océan de noirceur.

On est toujours entre la comédie et l'étude de mœurs, entre le drame et la joie. Cette insistance qu'ont les personnages à désamorcer le tragique effrayant de leur quotidien par des blagues dopées à l'ironie agit comme un médicament salutaire, qui finit par provoquer le rire. Celui-ci passe de contrit à sincère tandis que s'empilent malentendus et quiproquos (toujours dans une logique de théâtre), que l'escalade des emmerdes poursuit son cours jusqu'à un final si hallucinant qu'on finit, comme prévu par Smith, par glisser dans une sorte d'euphorie irraisonnée. Le réalisateur fait preuve d'un don incroyable pour susciter l'empathie : dans peu de films américains aura-t-on eu autant, à la fin, l'envie de serrer fort les personnages dans nos bras, l'envie de leur dire merci pour ce combat qu'ils mènent, merci pour leur courage ordinaire et inutile. Clerks est le film fondateur du teen movie moderne, aujourd'hui encore il est à considérer comme une référence, le modèle à suivre pour quiconque souhaite s'engouffrer dans la brèche. Les grands noms d'aujourd'hui ne s'y sont pas trompés : la misère est le terreau qui nourrit l'humanité, l'ombre sans laquelle la lumière n'est pas. Smith sonde l'âme des gens en mode hardcore, fait un film d'auteur en noir et blanc qu'on regarde en se bâfrant de pop-corn.

Cet utilisateur l'a également mis dans ses coups de cœur.