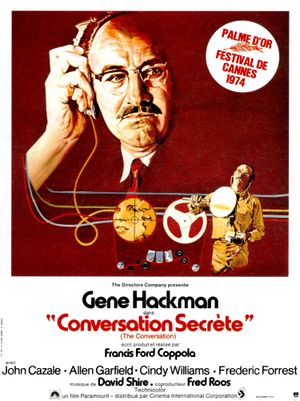

De tous les films qu’il a réalisés, Francis Ford Coppola tient Conversation Secrète pour son favori. Il y maîtrise totalement son univers, contrôle sa troupe de répertoire (Robert Duvall, Frederic Forrest, Teri Garr) et son état-major de techniciens (Dean Tavelouris, Walter Murch, Fred Roos, la fine fleur de Zoetrope en répétition générale avant son exil expéditionnaire aux Philippines). Production indépendante, tournée dans la foulée du succès du Parrain, l’œuvre invite à considérer son cinéma selon l'angle des apports esthétiques en matière de création sonore. Mais ce champ de recherche n'est en rien théorique. Il est avant tout question d’un homme seul, angoissé, en quête de rédemption. Il se nomme Harry Caul et pratique un métier très particulier qui consiste à enregistrer des conversations privées tout en restant caché. Harry est un "plombier", un espion estimé et accompli dans son domaine, un maître en sa partie : il peut s’emparer de n'importe quel espace pour y capter le son le plus infime. Une activité qui implique la plus grande prudence et nécessite une attention constante. Car la peur du plombier est de se faire dépister ou d'être espionné à son tour. Sa préoccupation majeure est de rester invisible dans toutes les situations, de se dérober à tout regard. De la difficulté d'être pour un tel personnage de fiction qui, afin de prendre corps, doit se faire imperceptible et disparaître, s'évaporer dans la foule et demeurer dans le hors-champ du monde. Ses collègues avouent ne pas savoir grand-chose à son sujet : presque rien sur l'homme et encore moins sur le spécialiste, dont les techniques d’écoute s’avèrent si performantes qu'elles en deviennent presque magiques. Cette surmaîtrise dans sa discipline, il l'a acquise au détriment de tout accomplissement sentimental. Lorsqu'il va retrouver la femme avec qui il entretient une liaison épisodique, il agit avec la même méticulosité, toujours sur ses gardes, évaluant chaque geste, si bien que la rencontre amoureuse prend des allures d'intrusion, de pénétration calculée. Son appartement est protégé par de multiples verrous et il a soigneusement disposé des sas étanches autour de sa personne. Quoi qu'il fasse il agit en professionnel, ne s'accordant aucun détour, aucune dérogation à son code de conduite. Il est enfermé dans son métier comme un poisson dans son bocal. Même la passion à laquelle il s’adonne (le saxophone) relève du champ sonore. Le mutisme et le détachement s'imposent à lui, et avec eux l’absurdité d'une attitude impliquant le renoncement masochiste au plaisir et à toute forme d'altérité.

https://www.zupimages.net/up/18/07/a3cd.jpg

Mais, chrétien fervent, cet homme est aussi rongé par la culpabilité. Lors d’une confession à l’église, il révèle au prêtre que, autrefois, des gens ont souffert de son travail, puis demande l’absolution pour l'ensemble de ses fautes. La scène se produit au moment où il se questionne sur la véritable nature de la mission qu'il vient d'effectuer pour le compte d'une grande société, comme si elle était venue réveiller d'anciens démons. C'est la première séquence : la caméra filme Union Square en plongée, puis resserre sur Harry au milieu des promeneurs. On découvre ensuite les membres de son équipe, placés à plusieurs points stratégiques. Caul est chargé d’enregistrer la discussion d’un couple déambulant dans le parc à une heure d’affluence. Épreuve dangereuse et techniquement difficile, qu’il accomplit pourtant brillamment. Cette scène-clé montre un homme perdu dans l’anonymat mais qui s’avère être le grand metteur en scène de tout le mécanisme mis en place. Grâce à son oreillette, Harry est partout simultanément : sur le toit des bâtiments et parmi les badauds, omniscient grâce au dispositif qu’il a organisé sur le site. Le point de vue liminaire est aussi le sien car il passe par son tympan, se transforme en point d'écoute. Il fait figure de démiurge et bénéficie, par le son, du don d'ubiquité. La mise en scène fait alors intervenir un régime d’images volées (avec un étrange effet de "caméra de surveillance"), que l’on sait au-delà du récit puisque la conversation est captée uniquement par des micros. Mais quelques secondes suffisent pour montrer et surtout faire entendre que quelque chose ne fonctionne toujours pas : les images du couple sont privées de toute valeur, de tout apport. La solution ne peut que passer par la coïncidence des deux sources, le son et l’image, qui relève de trois types : celles de la bande magnétique circulant entre les bobines (l’image brute et froide de la réalité technique), celles de l’homme et de la femme se promenant (la puissance révélatrice de l’image), et celles d’Harry en écoute (l’image qui agit). Quand tout devient clair, audible et visible, l’aveuglement est pourtant total : le bruit qui d’un coup devient parole, les images offertes comme révélation, ne sont qu’un seul et même virus venant affecter la réalité. Magie et terreur du montage, celles de faire grandir nos cauchemars et nos désirs (Caul ne cherche pas la vérité, il veut une conspiration), en réécrivant le réel.

Cette affaire somme toute banale précipite la chute du héros. Une faute professionnelle va faire de lui un idiot, qui ne forme avec l’habile qu’une seule et même figure, adossée l’une à l’autre et réversible, la disgrâce succédant à la réussite. Bien qu’oreille centrale et absolue, Harry n'a rien perçu parce qu'il se fait un principe de ne jamais écouter. Mais la problématique a changé. Pour répondre à des impératifs éthiques auxquels il est désormais tenu de se confronter, il va devoir s’informer du sens, faire rejoindre les deux dimensions de son travail, conjuguer l’aspect technicien et objectif avec l’aspect musicien qui nécessite interprétation et implication. Qu'y a-t-il de compromettant ou de dangereux dans les extraits ? Caul met tout son art et ses capacités pour répondre à cette question, écoute et réécoute la même bande, les mêmes paroles, qui prennent une signification différente à mesure que le façonnage progresse. Rivé à sa table de mixage et à ses écouteurs, il essaie d'analyser les sons, de leur trouver une explication psychologique. En s’efforçant de percer le mystère de ce segment, il ne fait que réveiller les fantômes du sens qui se multiplient avec une logique exponentielle. Sa tentative demeure, si ce n’est vouée à l’échec, du moins assujettie aux contingences humaines, aux imprécisions du décryptage, aux erreurs d’estimation. En dépit de toutes les manœuvres de filtrage opérées afin de trouver l’unité, la combinaison la plus homogène possible née de prises contradictoires, le résultat reste opaque et les signes indéchiffrables. Tout un monde se dissimule peut-être dans l’échange anodin du square ; mille informations y bruissent, mais aucune n’est assez assurée pour déterminer une action en s’appuyant sur elle. Tant qu’on ne connaît pas la clé exacte du code, l’échantillon, même retravaillé par des traitements complexes, dissimule toujours davantage qu’il ne révèle. Il est un piège de plus, un pas supplémentaire vers le gouffre intérieur. Aucune réponse scénaristique ne permet d’étayer ou d’infirmer concrètement les soupçons de Caul. Là où il fallait entendre une justification, une exonération morale attachée aux aspirations meurtrières de l’homme et de la femme, lui n’a compris que l’énonciation de l’entreprise inverse, qui aurait mis la vie de ces deux personnages en danger. Terrible ironie.

https://www.zupimages.net/up/18/07/wb0l.jpg

Pareil principe de radicale mise en miettes commande la visualisation du meurtre de l’hôtel. Trop tôt d’abord, Caul l’anticipe — le rêve peut-être. Comme des sons devenu des images, des murmures ou des cris visuels, des fragments lui sautent au visage et aux yeux. Ensuite, trop tard, il revient sur les lieux et revoit — rêve à nouveau peut-être — ce qui a eu lieu. Une tache de sang sur une vitre, une cuvette qui déborde font remonter un peu de sens à la surface, comme un liquide, une fuite ou une transpiration. Mais partout où il va, Harry promène avec lui son intériorité malade. Tout ce qu’il entend et voit est pris dans le tissu de ses fantasmes. N'ayant plus aucune prise sur une réalité qu'il croit saisir alors qu'elle lui échappe, il s'use pour ne rien obtenir et perd sa propre substance. Le cinéaste filme la dissolution d'un être qui n'a aucune chance d'avoir un regard objectif ou lucide sur les choses et se détruit à l'intérieur de lui-même. La lumière, rarement éclatante, se désagrège elle aussi dans une image trop sombre. Chez Coppola, on ne peut plus forger le monde comme avant. Il n'y a plus qu'à le rêver, le modeler d'une façon mythique ou, comme ici, déréglée. Magistrale étude de la peur sous forme de pièce intimiste, délibérément limitée au point de tourner en vrille sur elle-même, l’œuvre transforme la captation du son en odyssée métaphysique et fait de chaque forme acoustique un moyen autonome à l'aide duquel le récit est poussé en avant et le spectateur fourvoyé. C’est le film de la confusion, au sens le plus profond du terme : plus Caul amassera les bruits du monde, plus il se croira le seul à même de reconstituer l'intrigue. Cette tragédie de la multiplicité et du chaos se traduit dans une angoisse visualisée par des contre-plongées, des déformations optiques dues aux courtes focales, des plafonds qui limitent et empêchent la volonté de clairvoyance du personnage, des plans ne s'enchaînant plus les uns aux autres et dont les liens brisés fuient la continuité du cinéma hollywoodien classique. Idem pour le son qui ne joue plus de la plénitude mais des contrastes et de la dégradation. Harry ne parvient pas à lier une relation stable : sa première maîtresse oublie la date de son anniversaire et ne veut plus le voir, la seconde ne couche avec lui que pour lui voler ses bandes. Les rapports véritables sont faussés et pourris de l'intérieur par l'argent. Ce qui intéresse le cinéaste n’est pas le complot mais les fêlures psychiques, la perte des repères sociaux qui garantissent la stabilité intérieure. Que cette perte détruise les illusions du peuple dans les valeurs fondamentales et la notion de bonheur fondatrice de l’Amérique, et c’est le pays tout entier qui sombre dans une folie, une anxiété neurasthéniques.

https://www.zupimages.net/up/22/28/beb8.jpg

Si le film noir est celui qui met en scène le face-à-face d’un individu vertueux et d’un monde pourri, on peut appeler films gris ceux qui, comme Conversation Secrète, pour qui la maladie se dispose à égalité du côté de l’individu et du monde, règne au sein d’une zone blafarde, d’un perpétuel petit matin pâle. La manipulation (comme thème et figure) porte si aisément au cynisme que les années 80 et 90 ont popularisé le sobriquet sévère mais juste de "réalisateur petit malin". Coppola, étranger à la douteuse suffisance de ces architectes du rien, va bien plus loin, jusqu’à atteindre une inconsolable tristesse, un pessimisme sec : un fatalisme en somme. Dans la conversation maintes fois décortiquée, la femme, voyant un clochard allongé sur un banc, rappelle que le spectacle de "ces gens-là" la ramène toujours au souvenir de son enfance désormais perdue, de sa famille à présent disparue, cependant que l’homme évoque tous ceux qui, comme celui-ci, sont morts de froid lors de la dernière grève de distributeurs de journaux. L’œuvre est pareille à cette incompréhension, à ce malentendu, à cette impossibilité de trouver l’apaisement au-dedans, à l’intérieur de soi, comme au-dehors, parmi les autres, dans la foule. Anticipant d’une certaine façon toute une série de films consacrés à la conspiration, elle s'en démarque en étudiant la conscience d’un homme mis face à ses propres contradictions. Fébrile, inquiet, tendu, soumis à un dilemme qu’il traduit à merveille par son jeu intériorisé, Gene Hackman y apparaît comme le parfait alter ego de l'artiste : même obsession du contrôle, même opiniâtreté pouvant frôler la démence (que l'on songe au calvaire du tournage d'Apocalypse Now), même propension démiurgique. Il est barricadé en lui-même, crée un scénario qui ne peut plus raccorder au monde extérieur car l’unité de celui-ci se dérobe sous ses pieds. Faisant cavalier seul dans une croisade absurde, il n’évoque pas tant une figure de justicier ou de martyr que celle d’un Don Quichotte démystifié. À travers son parcours, Coppola ne se contente pas de tracer le paraphe exemplaire de tout créateur qui se croit irresponsable et de se déculpabiliser lui-même de sa faculté d’engouffrement des êtres. Il obture comme un diaphragme la démarche paranoïaque d’un personnage de perfectionniste tourmenté, kafkaïen, suprême artiste de l’électronique. Toute réalité est d'abord fabriquée par l'esprit, réduite à n'être qu'une fiction mentale, un récit sibyllin que l’on s'invente pour croire encore désespérément quand les croyances sont en lambeaux. Le film, qui semble s’offrir de premier abord comme une création réaliste sur le travail d’un expert des écoutes clandestines, témoigne au contraire d’une matérialité polluée et éclatée : celle renvoyée par le miroir déformant des images audiovisuelles. Basé sur le replay, il se dévide telle une machine infernale pour œdipes énucléés. Puisque toute grande œuvre ne se donne pas facilement, il faut revoir celle-ci, la redécouvrir, la réinterpréter, un peu comme Harry s’échinant à percer la nature de son enregistrement. On est prévenu.

https://www.zupimages.net/up/18/07/kznv.jpg

PS : Voir aussi Blow Out au même rayon.