Pourquoi la mort ? Pourquoi la souffrance ? Depuis le commencement des siècles, il n’y a pas d’autre interrogation au monde que ne cessent de poser tous les athéismes et toutes les religions. Le film d’Ingmar Bergman suggère simplement d’y renoncer et d’accepter cette évidence : un tel mystère ne trouve ni raison ni explication. La seule manière de rendre la vie supportable est d’accorder à soi-même et à ses semblables la vérité et l’amour. Voilà qui peut paraître évangélique ou candide, comme l’est la foi du charbonnier ou la grandeur d’un élan que la raison n’a pas eu le loisir de contrôler ou de réfréner. Pourtant Cris et Chuchotements possède la pureté d’un diamant, la fulgurance d’une révélation, la puissance brute d’un direct à l’estomac. Ce n’est pas une œuvre qui s’adresse aux intellectuels, aux cinéphiles, aux acrobates du déchiffrage entre les lignes. L’écriture en est limpide, la thématique sans scories. Rarement le maître scandinave est allé si haut et si loin, rarement son style a atteint une telle plénitude dans la composition des images, dans l’unité esthétique de la mise en scène. Son cinéma opère comme une chambre d’échos. Suivant la piste (tracé tremblé) de secrètes profondeurs, il développe ici un drame très simple mais aux résonances vertigineuses. Finies les parties d’échecs avec une allégorique Faucheuse encapuchonnée. Finies les rêveries baroques où l’onirisme est une illusion entretenue. S’il n’en sait pas plus que quiconque sur l’au-delà, il prétend que la mort est un passage, un corridor, un étranglement, et qu’il ne fait pas bon être seul dans le désert. Il suggère que la communicabilité demeure le don le plus précieux, et qu’en dehors d’elle tout n’est que tissu de mensonges. À partir de cette idée il conçoit un film autour de quatre visages. Chacun, soumis au feu d’une caméra-scalpel, va s’éclairer, s’obscurcir, se livrer. Et s’il y a une morale à en tirer, c’est que tout nous trahit morphologiquement mais que l’on ne veut rien voir ni laisser voir. On avance dissimulé et heureux de l’être jusqu’au jour où un évènement brutal ou tragique nous arrache notre maquillage. À cet instant précis un homme crie "Moteur !" Il se nomme Ingmar Bergman, il est suédois, il est l’un des plus grands cinéastes de l’histoire.

https://www.zupimages.net/up/23/19/6pzc.jpg

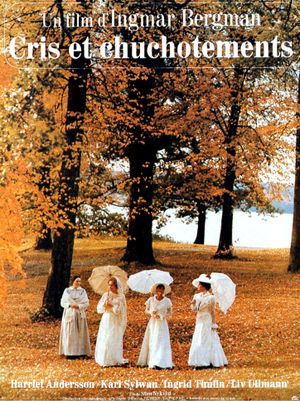

Vers la fin du XIXème siècle, dans un vaste manoir familial, Agnès a atteint le dernier cercle de son mal. Le cancer qui la ronge la réduit à l’état d’animal rugissant. À son chevet se succèdent ses sœurs, Karin et Maria, et sa domestique dévouée, Anna. Régi par les bienséances de l’ordre bourgeois, l’univers de Cris et Chuchotements rappelle celui d’August Strindberg. Karin, mariée à un homme plus âgé qu’elle déteste, est dévorée par l’égoïsme et la frustration. Elle vit dans un état névrotique constant, rumine son dégoût des contacts charnels et pousse l’autopunition et la vengeance jusqu’à la mutilation de son propre sexe. Elle se drape des hypocrisies haineuses d’une classe qui se complait dans le jeu morbide des impostures quotidiennes. Son arrogance, sa dureté aigrie, son masque aux lignes coupantes, glacées, partagées entre l’éclat d’une lumière hagarde et la rage des zones d’ombre, répriment un désarroi profond mais insupportablement préoccupé de ses propres effets. Sa folie est une impasse : elle sécrète son propre enfer. L’agonie d’Agnès agit certes en révélateur mais ne parvient tout compte fait qu’à élargir des plaies inguérissables. À Karin manque deux vertus, si toutefois l’on utilise ce mot en gommant ses références chrétiennes : l’amour maternel (son mariage a tout naturellement été suivi d’une quintuple procréation qui ne semble guère l’avoir détournée d’elle-même) et le courage de briser les interdits (cette tendresse sensuelle que lui offre sa jeune sœur et qu’elle feint d’accepter avant de la repousser). Maria, elle, joue une tout autre comédie : celle de l’innocence, de l’inconscience, de la coquetterie. Éprise depuis longtemps du médecin de famille, elle n’hésite pas à forcer la froideur de ce dernier qui se venge en lui imposant un "jeu de la vérité" auquel elle se prête avec une délicieuse perversité. Le fantasme du mari poignardé n’est rien d’autre que celui d’une frivole inconséquente que la mort dégoûte et qui romance ainsi ses désirs et ses répulsions.

À son premier niveau, le récit est entrecoupé par trois flashbacks éclairant chacune des héroïnes. Cette exploration se fixe sur un fait saillant qui projette dans le présent sa figure particulière à la manière d’une ombre portée. Contrairement à ses sœurs, le rapport d’Agnès avec son passé est serein, précis, circonstancié. Elle peut dire "je" tandis qu’une voix off doit venir au secours de Karin et Maria dans l’évocation du leur. Le purpurin et le noir qui dominent dans les images suivantes épaississent la nuit de ces consciences empêtrées dans des affrontements lointains. Bien qu’en partie issues de faits réels, les visions convoquées empruntent à l’imagination plus qu’à la mémoire, à la partie maladive de l’être plus qu’à sa biographie. À cette narration linéaire qui en réalité l’est fort peu, Bergman juxtapose un discours musical (la Mazurka de Chopin et la Sarabande de Bach) d’autant plus surprenant que le film s’attachait jusque là au respect des sons naturels (croassement de corbeaux, tic-tac des pendules, bruits de portes et de pas). Le noyau, le centre d’énergie à partir duquel les forces de l’œuvre se déploient est cette obsession du contact au-delà des rites sociaux qui excluent en profondeur tout rapport, parce que les mots de l’habitude sont vides, que les convenances et les politesses sont des leurres, que les dialogues sont des monologues. Il ne reste plus que le cri pour briser le silence ou les chuchotements pour murmurer sa détresse. Tout ce qui nuit à l’essor de la communication, tout ce qui peut emmurer les êtres dans leur prison individuelle, tout ce qui les pousse dans l’impasse des sollicitations obsessionnelles fait ici l’objet d’une attention particulière, d’une violente remise en question, d’un examen radical au pouvoir décapant. C’est que l’horloge tourne, que l’heure n’est plus aux demi-mesures. Il faut secouer, réveiller, briser avant qu’il ne soit trop tard. Il y a toujours chez Bergman une anticipation de l’évènement décisif. Dans L’Heure du Loup, Max von Sidow et Liv Ullmann s’interrogeaient sur la nécessité de vieillir ensemble bien avant que leurs visages soient ridés. Agnès va mourir jeune, sans avoir vécu son temps. Le sursaut de ses sœurs devrait en être d’autant plus déterminant. Mais elles ne se retrouvent pas, et la façade fêlée de leur existence se brise dans un tumulte de nostalgies fiévreuses, un doux crissement de robes virginales.

https://www.zupimages.net/up/23/19/rzdz.jpg

Pour qui se souvient de la jeune Harriet Andersson courant nue sur la plage de Monika, chevauchant le poney de La Nuit des Forains ou prise de fou rire dans Sourires d’une Nuit d’été, l’épreuve imposée par l’exhibition de son teint blafard, de ses paupières gonflées, de ses yeux rougis est ici doublement douloureuse. La prolétaire vibrante et insoumise est devenue une dépouille cireuse, traversée d’éclairs de lucidité terminale, consciente du chemin parcouru. Avec une précision inouïe, Bergman pose le problème de la disparition biologique de l’être. L’indicible supplice physique, la terreur épidermique, la longue défense de l’organisme contre une issue inéluctable et désormais toute proche. Les traits que déforment les insoutenables crises d’étouffement, les râles, les gémissements et les halètements, les brefs moments de répit, les bribes d’accablement et de résignation. Et ces affairements impuissants autour du lit, la toilette et le changement des linges, les précautions qu’appelle la mourante et qui génèrent le malaise, provoquent la nausée, engendrent la panique. Mais les pages du journal d’Agnès, à quelques semaines d’intervalle, disent pourtant à quel point le bonheur lui paraissait possible. Reliées à leur enfance par une balancelle, dans un grand parc que l’aube embrumait, les trois sœurs se trouvaient alors en communion totale. Anna quittera le domaine avec ce viatique incomparable : une parcelle de vraie vie. Toute la contradiction du monde, celle-là même contre laquelle Bergman a toujours exprimé son angoisse et sa révolte, est contenue dans l’opposition qui régit ce film terrible et souverain. Elle se cristallise dans l’emploi impérial de couleurs absolues, comme autant de signes qui s’interpénètrent, se repoussent, se confondent. Figures viscérales de raccord entre les plans, les fondus au rouge entérinent une démarche qui procède par conséquences monochromes. Non seulement l’automne, la demeure, les tentures et l’ameublement sont écarlates, mais le film tout entier baigne dans un pourpre surnaturel. Il est, d’un mur et d’un rideau, d’un sofa et d’une couverture, ce qui ceint la blancheur fantomatique d’un rituel de mort, ce qui accompagne aussi les personnages vers le délire ou vers le songe.

Hier idyllique, aujourd’hui étouffant, demain fuyant : telle est la sainte trinité déclinée par le cinéaste, et que trahit son éducation rigide de fils de pasteur. Pour dépasser leur isolement, les êtres humains n’ont d’autres ressources que de s’accepter, de s’approcher, de se toucher. L’œuvre est pleine de caresses ébauchées, données, refusées. Dans les derniers instants d’Agnès, Anna joue un rôle parallèle à celui de la génitrice qui enfante. Elle facilite le passage vers un ailleurs inconnu, elle apaise, réconforte et rassure ; le contact prolongé avec son corps généreux constitue le lien charnel nécessaire pour que l’agonisante effectue cette traversée sans effroi infernal. Elle comprend intuitivement qu’il lui faut partager son fardeau, la prendre par la main et la conduire jusqu’à la porte. Elle est la seule qui entende ses appels au secours et ses supplications désespérées, la seule qui soit en mesure d’y répondre. Elle représente le silence, l’effacement, la silhouette que l’objectif de la caméra rend flou quand il la saisit dans l’ombre des trois sœurs. Elle tend un miroir aux dégradations d’une société cynique portant les germes de sa propre destruction. Elle figure le jaillissement d’une impulsion qui ne connaît ni les règles de la pudeur bourgeoise ni les va-et-vient du narcissisme déguisé en fausse pitié. Anna c’est la rondeur, la bonté naturelle, la foi naïve, le corsage épanoui qui s’ouvre sans cérémonial dans un geste protecteur, confiant, pathétiquement maternel. Moment de grâce où le comble de l’amour rencontre le comble de la souffrance, mais au-delà duquel Bergman se refuse à aller, à l’instar du prêtre accusateur qui, pour peu que l’on prête attention au sermon qu’il prononce durant la veillée funèbre, vitupère contre l’assourdissante absence de Dieu. Dans ce huis-clos métaphysique dont la suffocante beauté interdit tout recours à une grille profane, Anna est comme un phare, une espérance, la Présence qui aide à vivre et à mourir. Par le geste, le regard, elle semble escorter souterrainement l’artiste quand il ouvre et ferme les portes du manoir — et de l’âme. Elle est le Feu, la Mère, la Terre (celle qui accueille la mort), elle accède à la dimension de l’archétype tout en restant humble, simple et presque muette. Elle a le sens de la continuité de la vie au-delà de son terme ici-bas, elle sait confusément que l’on a disparu dès lors que l’on a cessé d’exister dans le souvenir des autres. Elle est la clarté qui inonde un monde de ténèbres, la figure que la mémoire redemande, et quand son visage et ses formes se seront dissipés, quelque chose de Cris et Chuchotements se sera définitivement éteint.

https://www.zupimages.net/up/23/19/5aod.jpg