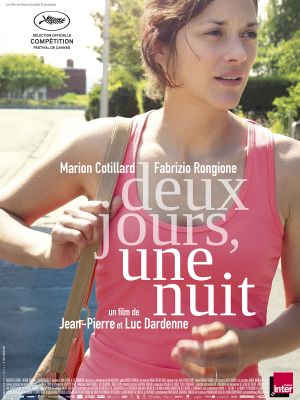

Deux jours, une nuit par Boris Krywicki

La Dardennemania s’estomperait-elle ? Certains interpréteront le verdict de la dernière cuvée cannoise comme un mauvais diagnostic pour le duo qui, pour une fois, n’a pas pu s’écrier « Habemus palmam » ! Mais la réelle consécration s’acquiert en conquérant le public, fidèles comme profanes. Et en patrie liégeoise, pas besoin d’attendre la fumée blanche pour déclarer le feu qu’elle implique : « Tout le monde aime papas Luc et J-P ! »

« Je suis venu vous voir pour vous demander de renoncer à votre prime de 1 000 euros, sinon je vais perdre mon travail.» Cette ritournelle implorante qui suscite la pitié sans la rechercher, on entendra Cotillard la répéter inlassablement, traversant la banlieue liégeoise par monts (Saint-Martin) et par maux. Mais il faudra tendre l’oreille. Livide, droguée aux médocs, elle ne respire pas l’aplomb et se coule avec aisance dans le rôle fragile de Sandra que lui a confié le célèbre tandem de réalisateurs. Elle pleurniche, se redresse puis vacille. À son instar, le récit s’empreint d’une intensité qui se tisse à mesure que la tâche semble irréalisable. Comme à l’habitude des Dardenne, qui emmenaient déjà les étudiants rugir dans la rue lorsqu’ils étudiaient au Collège Saint-Martin (Seraing), le film incarne la rébellion, recèle une réflexion anti-système à contre-courant de l’idéologie dominante.

La légitimité de la requête de Sandra s’efface plus d’une fois : délicat, pour elle, de prier des travailleurs, dans une situation aussi précaire que la sienne, de se délester d’une partie de leur salaire. « Je ne peux pas, j’ai besoin de cet argent. » On quitte la démesure hollywoodienne, mais l’enjeu n’en reste pas moins capital. La jeune maman se sent comme une mendiante qui quémande l’aumône sans répit, le temps d’un décompte à rebours qui rythme le film. Comme à leur habitude, les frères captent le réel sérésien pour mieux le sublimer. D’aucuns reprocheraient une structure répétitive, des dialogues copiés-collés, ce serait méconnaître le goût des Dardenne pour l’improvisation de leurs acteurs. Revoir Cotillard et son ritualisme timide se mettre à nu, en corps et encore, espérer pousser à l’altruisme sans forcer la charité. Il faut y voir une façon de plonger dans l’horreur inhérente à cette situation inextricable, de mieux saisir le courage que requiert le périple.

De surcroît, la narration de ce combat ne se contente pas d’une succession d’entrevues plates. On le doit surtout à Fabrizio Rongione, le mari de Sandra, qui la porte, avec le film, sur ses épaules. Il insuffle le tempo au déroulement, induit les électrochocs qui ravivent notre intérêt lorsqu’il allait quitter la Cité ardente. Ainsi, une réelle intrigue dessine des crop circles dans un champ bien connu où l’on pensait ne plus se trouver surpris. Mais, pour que cette fable herculéenne passionne, il faudra que le spectateur daigne céder aux sirènes de la réflexivité. Davantage de la partie que la compassion, elle invitera le public à se demander comment il aurait agi dans un cas similaire, sans que le film n’incarne le patriarche moralisateur qui indique le droit chemin éthique.

À mesure que l’on suit ce parcours en dents de simagrées, on comprend le réel sujet de « Deux jours, une nuit. » On ne fait pas face à une simple dénonciation du grand méchant patron sans cœur. Les réalisateurs osent aborder la maladie de la dépression et les difficultés qu’encourent les proches à aiguiller un être vulnérable qui peut perdre pied quand la situation s’améliore. La construction du film épouse le manque de stabilité de cette pathologie, offrant avec philanthropie une ébauche de piste à suivre pour les sinistrés sociaux qui s'appliqueront pour s'en sortir. Putain, c'est beau.

Boris Krywicki, juillet 2014 pour Le Poiscaille n°39