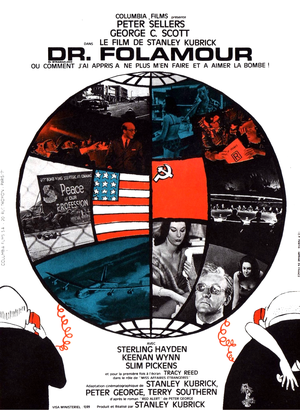

"What this country needs is a good federal laugh", écrivit E.B. White dans les années quarante. Deux décennies plus tard, alors que le péril de l’holocauste nucléaire pesant sur le monde a atteint son faîte, Stanley Kubrick le prend au mot. Il lance un signal d’alarme en forme de danse de Saint-Guy, invente une politique-fiction corrosive, bouffonne, absurde, frappée d’humour noir et de pessimisme grinçant, où tout devient risible parce que tout est parfaitement crédible. S’il colle avec fougue au quotidien, au banal, voire au vulgaire, il donne à cette pâtée du réel un coup de patte, un coup de griffe qui fait plaie et met à nu. Comme on le dit pour un tirage photographique ou en argot courant, il pousse. Et ce qui permet de mieux voir, c’est paradoxalement ce nez ou ces yeux plongés dans le ventre d’une réalité défiant les mêmes capacités humaines qui l’ont générée. Quatre ans avant les bouffées paranos d’HAL 9000, Docteur Folamour offre le spectacle ubuesque d’un monde placé sous la mainmise des ordinateurs, auxquels quelques hauts gradés bellicistes (Ripper et Turgidson) et un apprenti sorcier illuminé (Folamour) laissent toute latitude : calcul des cibles, des pertes et des survivants, rien ne leur échappe. Les hommes, pantins minuscules se croyant géants, en sont réduits à compter les points. Après avoir infligé, avec Les Sentiers de la Gloire, la plus intransigeante et salutaire des gifles au corps constitué de l’armée, l’auteur persiste et signe en racontant comment l’impuissance d’un général obnubilé par la pureté des "fluides corporels" provoque la Troisième Guerre Mondiale. "Ils sont fous, complètement fous", s’écrie Sadesky en apprenant que l’omnipotente mais invisible doomsday machine risque d’exploser. Simple phrase qui dénonce pareillement Washington et Moscou, les capitalistes et les communistes, les stooges d’un bord et ceux de l’autre. En matière de conflit militaire, la stratégie était jusqu’alors un jeu à somme nulle où les États se battaient pour la possession d’un territoire : ce que l’un gagnait, l’autre le perdait. L’ère atomique a bouleversé ces vieux schémas de pensée en instaurant un nouvel équilibre de la terreur. Désormais c’est le jeu à somme non nulle qui préside aux réflexions géopolitiques puisque le déluge nucléaire, dépassant les conquêtes, peut conduire à l’anéantissement de la planète. Il ne restera plus aux hommes qu’à s’enfermer dans leurs cavernes souterraines, en attendant des jours meilleurs. Don’t know where, Don’t know when…

https://www.zupimages.net/up/23/10/rpbx.jpg

Kubrick accroche d’abord à des "petites choses" apparemment anodines les articulations décisives de son récit et y concentre les plus subtiles significations. À tout seigneur tout honneur : voici donc le chewing-gum que ne cesse de mastiquer le général chaud lapin Buck Turgidson, dont le patronyme évoque quelque fébrile turgescence, en affinité (séquence finale) avec une utopie de repeuplement polygamique. Indice d’un esprit yankee trivial, la pâte s’étire dans sa bouche comme le geste typique d’une Amérique profonde, chauvine, ruminant ses valeurs, dont il se fait le porte-parole hâbleur et vaguement hystérique. L’autre général, au nom propitiatoire de Jack D. Ripper, mâchonne quant à lui un énorme cigare-phallus. Divers plans présentent sa tête en contre-plongée qui occupe tout l’écran, mobilisant et poussant son gros machin entre ses dents. Il expose doctement à son adjoint Mandrake, capitaine de la R.A.F., ce qu’il en est de sa relation avec les femmes, qu’il domine visiblement (assure-t-il) de toute la hauteur de son tabagique bâton. Pendant l’assaut donné sur la base, le forcené sort un volumineux fusil-mitrailleur de son sac de golf et le serre virilement contre son ventre. On trouve ailleurs la minuscule radio portative dont les chansons révèlent qu’il ne peut y avoir d’attaque russe, ou encore l’appareil photo, de la taille d’une boîte d’allumettes, que l’ambassadeur soviétique, admis dans le saint des saints, utilise pour prendre discrètement des clichés du tableau opérationnel du Pentagone. Autres menus objets auxquels est suspendu le destin du monde : le mécanisme qui retient l’engin fatal ayant été détraqué par un missile, le commandant "King" Kong, pinces en mains et affublé de son ten-gallon stetson, s’attaque directement aux fils électriques, réussissant dans un joyeux crépitement d’étincelles à libérer la bombe. Et celle-ci de fondre en flèche sur la cible, chevauchée par le cow-boy texan qui pousse des cris de triomphe en jubilant de son rodéo céleste. Tous ces accessoires sont comme mis en perspective dans un ustensile synthétique qui les transcende : l’équipage du bombardier prend connaissance, notice en mains, du contenu de la petite trousse de survie que chacun doit conserver avec lui. Outre aliments concentrés et diverses devises, on y trouve Bible réduite, préservatifs et bas nylon, toute une culture miniaturisée.

Docteur Folamour est une œuvre à l’économie rigoureuse, ascétique sous les poussées baroques, qui se distribue essentiellement en trois endroits séparés. D’abord l’intérieur du B-52, dont le personnel se livre aux tâches habituelles avant d’exécuter l’ordre d’attaque. Ensuite le bureau où Ripper recueille les informations et énonce à Mandrake sa philosophie de la vie. Enfin la War Room du Pentagone, plongée dans une demi-pénombre tandis qu’au mur clignotent sites planétaires et trajectoires du Strategic Air Command. Loin du corps-à-corps terrestre (la base de Burpelson) et de l’affrontement aérien (le bombardier), elle donne à voir des pions qui s’affrontent sur l’échiquier d’un monde devenu théorique. La cellule de crise délibère autour d’une immense table circulaire, surplombée par un lustre monumental qui semble la coiffer comme une auréole : décor écrasant dont le cinéaste, en esthète du cadre, tire des plans très composés. Si la progression narrative par saut de l’un à l’autre suscite des crues de tension, la vocation, la fonction, l’énergie vive de ces différents lieux clos résident dans leurs échanges, leur interdépendance, les flux d’informations qui les lient. Plutôt que d’en polariser banalement l’intérêt, Kubrick dissocie la dramaturgie : d’un côté un temps effectif, les vingt minutes de vol avant l’objectif russe, de l’autre celui de l’urgence, des gens restés à terre, acharnés à éviter ou à laisser se produire la catastrophe, temps dilaté, arbitraire, soumis aux incertitudes et aux piétinements. Une fois le fait établi, il s’attache à remonter à sa cause, à révéler ses rouages, à disséquer l’engrenage, à décrire en simultané l’évènement et son mécanisme, l’action et sa mise en place. Comme un serpent coupé en trois tronçons qui se contorsionnent, le pouvoir n’existe plus que débité par tranches, sectionné et réparti en morceaux autonomes qui végètent, croupissent, font désordre. La tête n’est rien sans les membres (les agents) qui en actualisent les idées, et surtout sans le corps (les sujets) qui offre sa substance et la machinerie pour agir. Il suffit qu’une coupure soit pratiquée, qu’une brèche soit ouverte, et c’est aussitôt la contamination, le dérèglement, l’état de siège : chez Kubrick, la raison n’est jamais tout à fait maîtresse en son foyer. Chaque élément se met alors à tourner dingue : les pilotes de l’avion s’égarent, le major Kong disjoncte, la psychose de Ripper entre dans une phase aiguë, les hommes du Pentagone s’affolent, Folamour et Turgidson délirent à voix haute. Plus redoutable encore que le noyau fracturé de l’atome est celui de la structure humaine lorsqu’il est rompu au pouvoir.

https://www.zupimages.net/up/23/10/gpqr.jpg

Génie kubrickien oblige, cette démonstration en actes ne procède pas par abstraction mais par mise en scène, construction orientée des objets et de la dynamique des espaces. Les motivations, désirs, idéologies, fantasmes, projets, organisations mentales de toutes sortes, le conscient autant que l’inconscient sont saisis et tenus densément dans des corps communicants qui se livrent de façon saisissante à quiconque veut bien ouvrir les yeux. Docteur Folamour est un crépitement d’images-pensées comme autant de coups de poing, coups de gueule, coups d’éclat, coupes d’un rire qui déborde. La direction d’acteurs vaut la prouesse du génial Peter Sellers, comédien malléable, protéiforme, incarnant le militaire, l’homme politique et le scientifique, trois facettes du pouvoir en temps de guerre, lorsque la démocratie est mise en sommeil : l’Anglais Mandrake, à la moustache coquine et à la jambe esquintée, le président américain Muffley, statique et sévère, avatar d’un Wilson fixé à son siège tel un homme-tronc, seule organe de tempérance dans le cerveau fiévreux constitué par l’austère War Room (qui prend bientôt des airs de Bourse en folie), et l’Allemand Folamour, ex-savant nazi martelant ses théories ineptes dans son fauteuil de paraplégique, derrière ses lunettes fumées, acharné à mater le délire idéologique schizo incorporé dans son bras droit récalcitrant (il n’a pas oublié qui est son maître). Sterling Hayden concentre l’opaque masse musculeuse apte à accueillir et à faire circuler l’ardeur paranoïaque de Ripper. La fiche nosographique est solide : mégalomanie carabinée, obsession de la fluorisation de l’eau par un ennemi démoniaque, intime conviction de détenir la vérité, paternalisme lourd, virilité mariolle, accointance avec la pulsion de mort confirmée par le suicide… Quant à l’hilarant George C. Scott, tout en grimaces déchaînées et gesticulations électriques, il faut le voir mimer l’assaut des avions devant l’auditoire atterré pour prendre la mesure assez dévastatrice de son tempérament comique. Jusqu’à la voix monocorde des aviateurs annonçant calmement qu’ils en ont encore pour dix minutes de vol, qu’il leur reste donc dix minutes à vivre, la dérision et le pathétique sont exprimés par tous les personnages dans cette consistance, cette présence physique dont on ne dira jamais assez à quel point elle gonfle l’image cinématographique.

De Folamour à amour fou il n’y a qu’un battement d’l, peu de choses en somme, mais assez pour constater qu’Eros est ici plus que jamais lié à Thanatos. Avant de quitter sa jolie secrétaire dévêtue qui hâle sa peau blanche sous une lampe à ultraviolets, Turgidson lui dit crûment : "Commence le compte à rebours et soit prête à exploser dès mon retour !", invitation sexuelle particulièrement martiale. Le film recèle d’innombrables symboles et allusions du même acabit : ainsi de Jack D. Ripper, appellation renvoyant aux meurtres de prostituées, comme si la terre était une femme qu’il éventrait à coups d’ogives nucléaires. Le code "OPE", anagramme de OPE ("purity of essence"), s’applique dans son langage scientifico-puéril au liquide séminal. L’apothéose macabre lui offrira un orgasme de substitution, par bombe H. interposée, avec la planète entière (champignons atomiques lactescents particulièrement suggestifs). L’incipit du film figurait déjà l’accouplement de deux avions se ravitaillant dans les airs, le brillant mat de leurs carlingues apparié au coulé harmonieux des fuseaux dans l’atmosphère. À ces plans immaculés s’oppose un dégradé du gris (l’aube sur Burpelson) au noir le plus absolu (la nuit de la War Room), qui invite au repli progressif dans les entrailles du monde, ce vœu de régression à l’état prénatal suggéré par Freud. Derrière les instincts réfrénés ne demandant qu’à rejaillir apparaît le motif du retour à une vie antérieure — constante kubrickienne, qu’il soit métaphysique (le fœtus astral de 2001), psychologique (les Marines de Full Metal Jacket chantant le Mickey Mouse Club) ou historique (le Jack de Shining intégrant la photo des années vingt). Ruse ou éclipse de la raison, la guerre exprime toujours des ruptures brutales. Les bouleversements collectifs naissent nécessairement dans une convulsion violente qui brise l’ordre ancien pour en imposer un nouveau. 2001 marque le passage inaugural d’un stade à l’autre, de l’animalité à l’humanité, manifesté par l’invention de la première arme, le déclenchement du premier conflit, prélude à la conquête de l’univers. Docteur Folamour clôt ce règne avec une hypothèse d’apocalypse fort éloignée des élucubrations cherchant à nous nostradamer le pion. Il montre comment l’excès de précision conduit au hasard, l’excès d’artifice au naturel, l’excès de rigidité à la voix humaine, comment l’erreur peut aussi bien fonder le système que le détruire. En moraliste éclairé, en fabuliste retors et en poète inspiré, Kubrick rappelle ainsi qu’il n’y a pas de savoir sans danger, de lucidité sans une part d’aveuglement, d’art ni de vie authentiques sans menace consentie.

https://www.zupimages.net/up/23/10/qonx.jpg