Après le succès de sa trilogie La Condition de l'homme, la carrière de Masaki Kobayashi est menacée : contestataire, ne se gênant pas pour casser allègrement la société nippone, il est difficile pour lui de retrouver la confiance de ses producteurs. En 1962, Kobayashi sort pourtant Harakiri, un chanbara contant l'histoire d'un ronin (un samouraï errant, sans daimyô, c'est à dire sans seigneur) qui se présente aux portes au château du clan Ii pour réclamer son droit de se faire harakiri (ou seppuku - harakiri étant un terme peu utilisé au Japon, à la différence de seppuku, bien que ce dernier soit un mot d'origine chinoise), le suicide des samouraïs, consistant en une cérémonie où l'intéressé pratique une auto-éventration suivie d'une décapitation par une tierce personne.

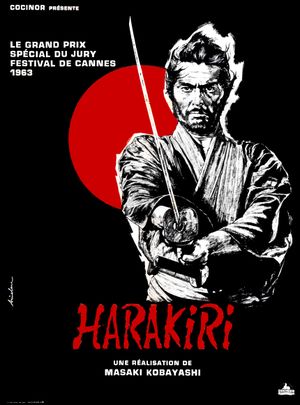

Présenté à Cannes en 1963, Harakiri ne gagnera son statut d'oeuvre mythique qu'au fil du temps. Sa maîtrise visuelle, presque visionnaire, mais aussi et surtout la réflexion que propose le film permettront au film de Kobayashi d'entrer dans la postérité. Au casting : Tatsuya Nakadai, l'un des acteurs japonais les plus connus au monde notamment pour ses rôles-titres dans Ran ou La Condition de l'homme, mais aussi le brillant Rentaro Mikuni. Bien au-delà de l'histoire passionnante que propose Harakiri, Kobayashi dresse un autre portrait : plus virtuose, plus engagé, plus intelligent encore. Celui de la culture japonaise, à travers une critique virulente aux accents de satire sociale.

Impossible de passer outre la mise en scène de Kobayashi. Si le style du cinéaste peut trouver ses limites (notamment dans Kwaïdan, lent et d'avantage flashy que réellement marquant), il atteint son apogée dans Harakiri : Kobayashi filme des mecs assis qui discutent comme personne. La fameuse scène du harakiri exécuté avec le sabre de bois est encore gravée dans la mémoire de n'importe quel spectateur ayant vu le film, sans oublier les multiples duels finals, épiques, sanglants et complètement maîtrisés, de la chorégraphie jusqu'à la caméra presque flottante du cinéaste. Harakiri est techniquement virtuose - parvenant à rendre à ses scènes les plus mondaines une grandeur remarquable qui, entre une maîtrise indéniable pour ce qui est de donner à un simple mot une réverbération presque divine, et des acteurs aux bouilles charismatiques au possible, en deviennent presque aussi vertigineuses que les scènes de combats exceptionnelles. Je commence à manquer de superlatifs, et pourtant j'arrive à ce qui fait encore d'avantage la force de Harakiri : ce qu'il veut dire.

Car derrière cette simple chanbara se trouve donc un véritable pamphlet. Mais remettons-nous dans le contexte social de l'époque au Japon. Depuis la fin de la guerre, et encore d'avantage pendant les années 60, le pays du Soleil-Levant entre dans une période de croissance économique (le fameux « Miracle Japonais »), en parallèle d'une véritable mutation culturelle, qui tournera peu à peu le dos aux valeurs traditionnels nippones, notamment le bushido. Ce changement en profondeur des fondements du pays va entraîner un véritable conflit générationnel (signifié par exemple par le suicide de l'écrivain nationaliste Yukio Mishima le 25 novembre 1970, qui se fit harakiri après un coup d'état raté). De nombreuses voix vont alors commencer à s'élever, des voix de révoltes, anti-traditionnalistes, sans être pour autant anti-patriotiques.

Kobayashi en fait donc partie. Harakiri explore en profondeur la société japonaise : fresque, non pas du japon féodale (ou alors la morale féodale du japon contemporain), mais de ces valeurs traditionnelles japonaises, bouleversées par ce ronin. Un ronin qui ne se heurte pas à un puissant guerrier mais à la figure même de cette autorité : un affrontement dont l'intérêt n'est ni la victoire ni la défaite, mais le simple fait de l'avoir mené. Harakiri est une vive critique de ce Japon ancestral, dépassé par ses croyances, regardant avec admiration cette armure vide mais impressionnante. Harakiri est un film qui critique le harakiri (et c'est tout sauf un paradoxe), symbole évident de ces valeurs japonaises. Kobayashi donne à son film une deuxième couche, une deuxième dimension, qui au delà du format classique du chanbara, donne une véritable réflexion sur son pays, érigé au rang de société dépassée, menteuse, inhumaine, aux valeurs barbares.

C'est à ce moment que l’œuvre entre dans la postérité : à ce moment précis où, Harakiri, plus qu'être un film classique, a décidé d'être aussi une véritable façade de son époque. Les films les plus mythiques, les chefs d’œuvres les plus grands, sont ces films qui vont encore plus loin que leur simple aspect technique ou leur réussite narrative, en s'aventurant dans la réflexion de ce qu'ils peignent, ou en décrivant avec brio le contexte de leur sortie. Harakiri se range dans la seconde catégorie, car non content d'être une réussite formelle, Harakiri est aussi un énorme doigt d'honneur à ses compatriotes.

Kobayashi prouve qu'il est un maître, autant que Kurosawa, autant que Ozu. Il est un pilier du cinéma japonais, et son Harakiri est aussi mémorable que les meilleurs films de Kurosawa. Une révolution, non pas uniquement technique, mais aussi culturelle. Rarement un film aura osé dire autant de chose dans un contexte aussi complexe. Une marque de bravoure de plus de deux heures, un must-see aux allures d'incontournable, un chef d’œuvre dont le titre est définitivement représentatif de l'effet qu'il fait au spectateur : une éventration suivie d'une décapitation. Harakiri, c'est un film coup de sabre.