Un cabinet médical dans un quartier pauvre, bordé par une mare d’eau stagnante et putride près de laquelle des enfants viennent jouer, un médecin alcoolique, Takashi Shimura qui tentent de soigner les gens dans un environnement malsain, d’un Japon post-guerre qui tente de se reconstruire sur les cendres encore brûlantes de son anéantissement. C’est alors qu’entre en jeu le jeune yakuza interprété par Toshiro Mifune, sauvage et implacable, il arrive là sûr de lui et malfaisant, mais malade et en sursis. Les enjeux sont rapidement mis en évidence par Akira Kurosawa qu’on retrouvera de nouveau dans le registre du film moraliste et sans concession sur l’univers des bandits qu’il montre comme des éléments contaminants qui viennent pourrir tout ce qu’ils touchent.

Akira Kurosawa détestait les yakuzas et leurs mains mises criminelles polluant la société japonaise, il le montre très bien dans ce film, les dépeignant comme des êtes sans vertu et sans états d’âmes prospérant sur le malheur des autres.

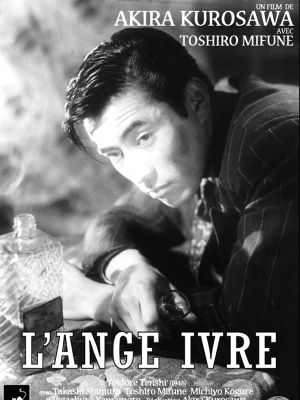

L’Ange Ivre, un titre très évocateur qui met en avant le dévouement d’un médecin en prise avec ses propres démons, celui de l’alcool dans le cas présent, qui tente malgré son dégoût du monde des gangsters, de venir en aide à un jeune yakuza atteint de tuberculose.

Au-delà de l’aspect moral de l’œuvre, qu’il a toujours porté comme sa manière à lui d’imprimer de l’humanisme sur un monde en décrépitude, on ressent fortement ses influences sur ce film, le polar noir avec son monde de la nuit, ses gangsters malfamés, ses filles faciles et ses étranges rituels de danses endiablées que Kurosawa film comme des espèces de cérémonies profanes, mais également le cinéma expressionniste et le réalisme poétique à la Marcel Carné avec de nombreuses ellipses et moments en suspend où subitement le cadre devient le théâtre d’une contemplation virant au surréalisme.

Au milieu de cette ambiance poisseuse et lourde, se meut ce personnage de juste incarné par Takashi Shimura qui se bat avec ses modestes moyens pour rendre son monde meilleur, réprouvant les mœurs des bandits qu’ils méprisent au plus haut point, il saura mettre sa haine de côté pour venir en aide à l’un des leur qu’il croit encore pouvoir sauver, - de sa maladie ? - sûrement – de l’univers malfaisant dans lequel il se noye tout doucement bien plus clairement.

Malgré la noirceur du récit qui ne laisse quasiment pas de place aux illusions, si ce n’est un final qui résonne comme une sorte de note optimiste venant égayer le propos et qui laisse entrevoir quelque espoir, le film regorge de moments de grâce, insufflés par une mise en scène stylée à la photographie magnifique à laquelle une poésie diffuse, je pense à ces quelques notes de guitare dans la nuit qui viennent un peu apaiser les douleurs et que le médecin confond avec une mandoline, donne des allures de conte monotone.

A noter une excellente performance d’un Toshiro Mifune plutôt retenu et peu exubérant qui se métamorphose physiquement au gré de la progression de sa maladie. Et cette patte unique du grand Akira Kurosawa, cet apôtre de l’effervescence du bien surgissant de la tourmente que fût ce grand réalisateur humaniste.