Film d'une grâce absolue à chaque plan. Kechiche est véritablement le Maurice Pialat contemporain, à quelques différences près. Dans les deux cas, on a un réalisateur qui s’intéresse avant tout à des gens, des gens dans toute leur complexité, avec leurs contradictions, en alternant des moments de violence et de grande tendresse. Mais là où Pialat, plus misanthrope, met davantage l’accent sur le négatif, Kechiche est celui qui se montre globalement plus chaleureux. Pialat fait durer les plans et se tient à distance des personnages, à hauteur d’homme, un peu comme Hawks, Renoir ou Ford, comme si le spectateur était un observateur présent dans la scène, et même un voyeur, ce qui lui laisse une grande liberté, lui permettant de voir une situation dans sa globalité, de poser son regard sur un détail de son choix, mais aussi d’endurer les scènes violentes sans pouvoir se rattraper au fait que ce soit fictionnel. Formellement, Kechiche fait exactement le contraire. Il nous place directement dans la peau des personnages. Il ne les filme presque jamais en entier, les découpe dans les cadres. Quand on s’adresse à quelqu’un dans la vie, on ne voit en réalité que son visage, on fait totalement abstraction du reste, et c’est exactement comme ça que Kechiche filme les conversations, en nous plongeant au cœur de l’action, avec une fièvre et un rythme qui le rapprochent plutôt du cinéma de Michael Mann ou Lars von Trier que de celui qu'il cite comme son maître spirituel direct. Ces différences sont très marquées et font que Kechiche n’est en rien une réplique de son aîné, mais comme lui, il capte le vrai, le réel, toute l’humanité de ses acteurs – amateurs ou pas – avec une justesse impressionnante et très peu d’artifices extra-cinématographiques comme la musique ou des jeux de lumière.

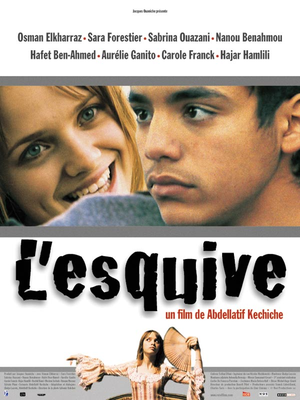

L’Esquive, c’est la quintessence de ce cinéma. Jamais Kechiche n’a réussi à tirer autant de vérité de ses acteurs, qui jouent des jeunes de banlieue d’à peu près quinze ans. Il ne passe à côté de rien, d’aucune micro-expression qui se dessine sur les visages, même lorsqu’il filme un groupe. L’espace d’une fraction de seconde, il va chercher un sourire, un regard, un hochement de tête, sans que le montage paraisse bordélique et illisible. Au contraire, tous ces fragments se recomposent dans notre tête et le tableau final nous apparaît avec tous ses détails, tableau que nous n’aurions pas pu saisir entièrement en un seul visionnage si tout avait été filmé comme une scène d’ensemble. Tout ça fait qu’on ne s’ennuie jamais, parce que chaque plan relance notre attention. Les acteurs sont d’une justesse bouleversante, ils jouent plus ou moins leur propre rôle, et Kechiche nous donne accès à toutes leurs émotions sans être simpliste. C’est tellement juste que pendant deux heures, si on est pris par le film, on est captivé en permanence, tout le temps. C’est probablement dans la scène où Lydia (Sara Forestier) fait répéter une pièce de théâtre à Krimo (Osman Elkharraz) qu’on voit à quel point Kechiche est un grand révélateur d’acteurs – comme Pialat l’avait été pour Sandrine Bonnaire, Alexandra London et bien d’autres. On a l’impression que la caméra n’existe pas pour eux tant leur jeu paraît spontané alors que Kechiche les filme de très près, quasiment collé à leur visage. Il y a probablement eu des dizaines de prises et beaucoup de mélange de celles-ci au montage pour saisir aussi bien chaque subtilité, mais à l’écran on y croit sans problème.

Contrairement à plein de films sur les banlieues, comme celui de Kassovitz, L’Esquive n’est pas spécialement politisé. Tout est dans l’émotion et l’humain et, paradoxalement, c’est ce qui en fait l’un des plus grands films politiques sur les banlieues (infiniment supérieur à La Haine). Kechiche traite les jeunes de banlieue comme n’importe qui, tout en n’étant jamais naïf et déconnecté de la réalité, mais sans les juger en bien ou en mal. En étant aussi juste, il fait naturellement ressortir les déterminismes et facteurs de reproduction sociale qui sont en jeu et dont il n'est pas dupe – la pauvreté, les HLM, les parents absents ou en prison, la barrière de la langue (en particulier lors de l’apprentissage de la pièce de théâtre), les tensions avec la police, etc. Au-delà de ça, le fait même que le cinéaste utilise son talent pour filmer les classes populaires pour ce qu'elles sont et pas pour en faire un sujet politique, c'est un geste politique fort.