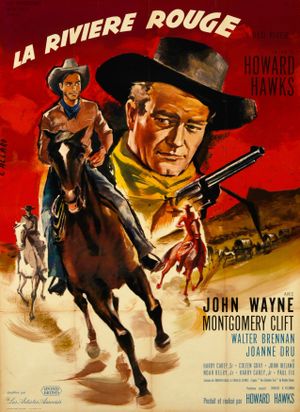

On pourrait classer les westerns d’Howard Hawks en deux catégories : d’une part ceux, migratoires, qui se rattachent à la conquête des pionniers, à la fondation de la nation américaine ; de l’autre ceux, sédentaires, qui s’affranchissent de telles racines et se développent en scénographies minimales. À la première appartiennent La Rivière Rouge et La Captive aux Yeux Clairs ; de la seconde relèvent les univers fermés, sans référence topologique et quasi algébriques, de Rio Bravo, El Dorado et Rio Lobo. Aisée à reconstituer, la trame historique de La Rivière Rouge retrace l’édification de la célèbre piste Chisholm, étroitement liée au cattle business et dont l’une des conséquences sera la prospérité de la ville nouvelle d’Abilene, au Kansas. Si les films de Hawks ne violent habituellement guère les unités classiques, celui-ci s’étale sur une grande distance et une grande durée, et le sentiment de l’accumulation graduelle dans le temps y est de première importance. La succession inexorable d’instants pleins, lourds, exténuants, y joue un rôle fondamental. Le thème universel du genre, à savoir l’instauration de la civilisation au cœur du désordre primitif, est traité à travers le vieillissement, le passage nécessaire d’une époque à une autre, d’une génération à la suivante, d’une femme morte à une femme vivante. Le cinéaste y affirme le sérieux d’un regard ne cherchant pas à séduire ou à provoquer mais qui, avant de percer le mystère de la création, se pose d’abord sur la réalité même. Toute la contemplation du monde est saisie dans l’action d’un récit qui accorde une dimension capitale à l’atmosphère, au ciel, à la terre, à la lumière ou à la poussière, à l’inscription d’un troupeau dans un paysage hostile, à la difficile progression des chariots, au passage périlleux d’un cours d’eau, au débordement chaotique provoqué dans la nuit par le déchaînement des bêtes effrayées. Au point que certaines images surprennent chez Hawks : le montage quasi eisensteinien, le fameux panoramique à 360 degrés qui saisit le démarrage du convoi, tout comme les plans sur les visages exaltés des cow-boys lors du départ, dégagent une puissance formelle qui rappellent le cinéma soviétique. En racontant la première grande transhumance d’un troupeau de 9.000 têtes, depuis les prairies du Texas vers les terminaux de chemins de fer, le réalisateur écrit l’une des plus belles pages épiques de l’histoire du western.

https://www.zupimages.net/up/23/01/sy4n.jpg

Pour diriger cette expédition, un homme dur, obstiné, autoritaire, intransigeant, muré dans ses certitudes et enclin à renverser par la violence tout ce qui se dresse devant lui : Tom Dunson. Marqué par la perte de sa fiancée, tuée quinze ans auparavant par les Comanches après qu’il ait refusé de l’emmener avec lui dans une aventure trop dangereuse, il est secondé par le fidèle Groot, vieux cuistot édenté, et par Matthew Gart, garçon recueilli sur les lieux du drame dont il a fait son fils spirituel. Le lien affectif unissant Tom, le meneur "réaliste", et Matt, le disciple "idéaliste", laisse pourtant éclater un conflit qui se cristallise lorsqu’il est question de choisir le terme de l’itinéraire. Le premier opte pour le Missouri, qui n’est plus à proprement parler la Frontière qu’il était vingt-cinq ans plus tôt (et jusqu’à laquelle on remontera justement dans La Captive aux Yeux Clairs). Au contraire, le second penche en faveur de "l’Ouest", contrée mythique à la détermination vague, frontière toujours en mouvement qui conditionne l’adaptabilité de l’homo americanus puisque celui-ci doit à la fois se déplacer physiquement avec elle et se transformer moralement pour être en harmonie avec les nouvelles conditions d’existence. C’est une telle souplesse qui fait défaut à Dunson, non seulement dans ses rapports quotidiens avec ses hommes, mais aussi de manière plus fondamentale en ce qui concerne le chemin à suivre — souplesse qui à l’inverse appartient en propre à Matt, conformément à sa plus grande jeunesse, sans parler du fait qu’il est, comme tant de fondateurs d’empires, un enfant trouvé. L’allure séduisante, l’expression sceptique et la présence lumineuse de Montgomery Clift concourent significativement à l’affirmation de sa force attractive. Sa première apparition survient à l’issue d’un travelling arrière puis d’un passage au gros plan qui révèle l’éclat de la prunelle légèrement extatique, le sourire un peu flottant, l’attitude nonchalante tandis qu’il mâchonne un brin d’herbe. Il semble déjà superbement revenu de tout en assumant pleinement son entrée en scène, ainsi que l’héritage auquel il est confronté.

Si les déplacements opérés dans le film supposent une géographie précise, celle-ci ne constitue pourtant qu’un feuilletage. C’est qu’une toute autre perception s’impose peu à peu, qui n’est pas attachée à la représentation matérialiste des lieux. Tout d’abord soumis aux impératifs du cheminement des roulottes bâchées, ensuite à celui du wagon solitaire de Dunson et Groot, enfin à la progression du bétail, l’espace finit par se modeler selon une plastique particulière dont la file continue est le motif majeur. L’excursion se fait d’abord dans un sens, vers le Texas et le Sud où sera établi le ranch. Puis une autre se déroule selon le cap inverse, pendant le convoyage du cheptel vers les marchés du Nord. Ce retournement impose la pensée d’un immense va-et-vient étendu, par-delà les années, à la dimension de milliers de kilomètres et ralenti par la lourdeur du transport. Il se dégage de ces périples, rapportés à l’essentiel, une abstraction comparable à celle à laquelle se réduisent les comportements et les actions du shérif et de ses amis dans Rio Bravo. Ils sont inféodés à des contraintes similaires : l’engagement professionnel des hommes, le contrat moral (écrit ou non) qui les lie. L’accomplissement de celui-ci, individuel puis collectif, ne saurait souffrir d’exceptions. Loyauté, détermination, continuité sont les idées-force de la philosophie de l’auteur, selon laquelle les êtres se consacrent à une tâche qui les détermine et les accapare entièrement. Cette ligne de conduite ne leur épargne ni les complications ni les vicissitudes du voyage. Chacun en son enfermement assiste, instant privilégié, au moment où le monde qu’il a imaginé se disloque et s’évanouit sous ses yeux. Ces hommes forts ont le redoutable privilège de se tromper ("You are wrong, Tom", répète plusieurs fois Groot à l’adresse de Dunson) et ainsi, tout en persévérant, de contempler l’effondrement progressif de ce qui fonde leur ténacité. Ces mouvements, combien contradictoires, font leur grandeur. Ils dépeignent un univers sans illusions en ses contradictions ; Sisyphe n’est pas loin. Seuls comptent le travail à accomplir, la route à parcourir.

https://www.zupimages.net/up/23/01/bxp8.jpg

Que de tels personnages soient incarnés par un acteur de la stature de John Wayne, et leur aspect monumental les minéralise. Cette sorte de figement associé à la mission audacieuse à exécuter (aviation, capture d’animaux ou course automobile, le héros hawksien ne vit pas de bagatelles en chambre) rend bien compte du paradoxe de l’existence selon l’auteur. Tom apparaît comme un chef tyrannique, brutal, résolu à toutes les extrémités pour concrétiser son ambition, et dont l’obsession confine à la névrose. La déchirure de l’identité individuelle, exprimée littéralement par la mise en pièces du comédien, blessé, boitant, mal rasé, le visage balafré, non seulement annonce le Ethan Edwards de La Prisonnière du Désert, mais préfigure l’ambigüité et la noirceur des rôles complexes que tiendra bientôt James Stewart chez Anthony Mann. L’opiniâtreté et la distanciation que le Chance de Rio Bravo concentre en un seul individu sont ici répartis entre la figure de Dunson et celle de Matt. À Tom est dévolu l’enjeu de celui qui s’obstine au nom de la dette personnelle qu’il a contractée avec lui-même. Cet entêtement l’aveugle sans aucun doute, mais elle confère à son projet la puissance et l’ordonnancement d’un rituel. La fonction de Matt consiste à lui opposer un caractère posé, réfléchi, à l’intelligence claire et qui semble se suffire à lui-même. Il y gagne une liberté, une élégance dans l’appel aux réserves d’humanité qu’il y a en tout un chacun. Par le détournement du convoi, il transforme l’entreprise de Dunson, la sauve et la grandit en réalisant pleinement sa promesse. Ce qui justifie l’idée fixe de Tom et vérifie l’équation, à condition de la renverser. Lors de la scène triomphale où le troupeau débouche dans la plaine d’Abilene et découvre le train et la voie ferrée, il soulève un nuage de poussière qui se confond symboliquement avec la fumée que crache la locomotive. Le mécanicien fait jouer le sifflet de sa machine, auquel répondent chaque fois les meuglements des bêtes. Le cinéaste traduit ici avec lyrisme une vérité d’ordre historique et économique : l’idéal pastoral et la foi en la technologie se compensent mutuellement, se nourrissent l’un l’autre, forment les deux composantes essentielles de l’idéologie américaine.

Achevant la composition d’ensemble, le deus ex virilate du dénouement rétablit une présence féminine faisant pendant à Fen, la fiancée perdue de Tom. La séparation et la rencontre s’équilibrent parfaitement, chacune en son épure, et reversent au bénéfice de la relation avec Tess le sous-entendu de celles entre Fen et Tom. Cette écriture elliptique permet le glissement d’un couple vers un autre, la superposition de l’un par rapport à l’autre, assortie de l’inversion adoptée dans l’orientation des trajets spatiaux. À tous les degrés de la conception, l’œuvre hawksienne obéit le plus souvent à une sorte de pulsion, de balancement, d’oscillation entre pôles contraires. Balancement des personnages pris entre deux feux et dont l’évolution, loin d’être linéaire, est toujours sujette aux rechutes. Oscillation entre l’action et la réflexion sur l’action, particulièrement visible dans ce film : tout en s’accomplissant, l’acte est dévié de sa signification originelle, se modifie et prend une direction différente qui l’achemine vers une autre conclusion. La narration a emprunté une voie aride, un profond malaise s’est diffusé dans le groupe et, au-delà des devoirs acquittés, les fêlures ont creusé le lit de la passion. Mais l’éclat de rire complice qui, via l’intervention expéditive de Tess, abolit l’antagonisme entre les deux hommes et scelle leur réconciliation, après le climax longtemps différé de leur face-à-face armé, traduit le long chemin qu’il a fallu parcourir pour parvenir à cette évidence. Un chemin qui aura pris imaginairement des allures de cimetière, comme s’ils avaient dû abandonner, telles des mues, les lambeaux de leurs songes déposés dans la matière des choses. La limpidité, la rigueur, la sécheresse de ton, la transparence de La Rivière Rouge, sa sensibilité dénuée d’épanchement, à l’image de la flèche venant se loger dans l’épaule de Tess sans qu’elle pousse le moindre cri, offrent à ressentir le poids d’un salut, d’un sourire qui en dit long ou bien d’un silence, d’une retenue qui en exprime davantage. L’émotion jaillit comme une source dans le désert en privilégiant les moments de suspension : chants, pauses, taquineries, regards intimes entre camaraderie et amour. Autant de gestes et d’attitudes concrets dont l’organisation méthodique raffine le sentiment poignant du vécu, et dont la célébration tranquille définit une position éthique. Le style Hawks, forever and ever.

https://www.zupimages.net/up/23/01/gk9e.jpg