Au revoir Mr SCORSESE, bonjour marty...

J'ai longtemps hésité entre mettre cinq étoiles ou six à ce dernier cru scorsésien.

J'en suis ressorti mitigé. A la fois satisfait par les quelques qualités objectives de ce film mais néanmoins attristé par la fin de carrière de monsieur Martin Scorsese. Soyons clair et francs d'entrée de jeu: Il y a depuis belle lurette que j'ai évidemment renoncé à l'idée chimérique de voir un nouveau Chef d’œuvre de l'envergure de Casino, Taxi Driver ou Les Affranchis enfanté par mon réalisateur italo américain préféré. Car depuis Les Infiltrés, qui n'était pourtant pas un si négligeable opus (pas aussi négligeable que Shutter Island !), j'ai compris qu'il ne possédait plus la niaque et les burnes de ces vingt ou trente ans. Un constat déplorable, désolant auquel, j'ai pu le constaté, nous devons nous heurter au contact de bien des artistes ayant brillamment passé le cap de la maturité pour aller finalement s'affaisser dans un confortable sentiment de satisfaction et jouir, indéfiniment et sans enthousiasme, des acquis que constituent leur méthodologie infaillible, leur approche formelle reconnaissable parmi tant d'autres ainsi que leur statut de légende vivante. J'aimerais qu'il en soit autrement mais Martin Scorsese n'a malheureusement pas dérogé à cette règle. C'est simple à comprendre, pas forcément excusable: l'homme n'a plus rien à prouver.

Le sieur Scorsese se lève chaque matin en mesurant la chance qu'il a d'être encore parmi les mortels un Immortel chancelant et adulé par des millions de cinéphiles pour sa filmographie remarquable. Parlant de septième art, nous ne douterons pas qu'il reste sa passion première et nous osons espérer que la flamme est demeurée intacte depuis le jour de sa première dilatation pupillaire dans une des salles obscurs de son Little Italy natal. Seulement, comme pour un mariage, ces deux conjoints ont traversé des périodes de leur relation qualitativement distinctes, allant d'une ère prolifique et exaltée illustré par l'enfantement de chefs d’œuvres époustouflants jusqu'à celle où l'installation d'une sorte de routine sécurisante et paisible ne donnera que quelques films relativement réussis mais certainement moins marquants que leurs aînés.

Après Les Infiltrés et sa consécration tardive lors de la cérémonie des oscars en 2006 (Réal + Film), Marty n'avait plus rien à convoiter en terme de récompense. A partir de cette glorieuse nuit, il s'est probablement dit qu'il allait enfin pouvoir faire guinguette tel un jeuneot et même se permettre quelques concessions vis à vis de son époque et du milieu hollywoodien ayant à de nombreuses reprises tenté de l'engloutir dans les entrailles de la machine. Il lui fallait pour réaliser la chose un projet adéquat.

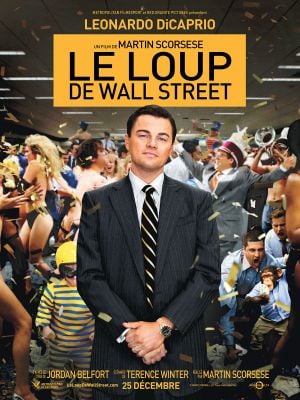

Soit précisé en passant: j'écris son époque en parlant de la notre, de notre génération et surtout, en la reconnaissant parfaitement gangrenée par la généralisation de l'abâtardissement, de la déliquescence morale,de l'ultra matérialisme, du sexe débridée, de la violence jubilatoire, de la luxure, de l'argent roi etc...Scorsese, aidé par la Providence, a trouvé toutes ces tares synthétisées dans la vie de Jordan Belfort et en a fait un film. Les trailers abondent, la machine promotionnelle est ultra performante, il est temps pour nous d'y aller.

Deux heures et demi de montagne russe dans le Pandémonium grotesque d'une meute de loups en costume cravate. C'est fait. Nous touchons à la fin de cette aventure grisante et, lorsque au bout du visionnage, le générique de fin arrive à son terme, une question s'impose logiquement à mon esprit, faisant suite à une cogitation profonde ayant commencé dès les dix dernières minutes du très looooonnnnnng métrage: Mais...pour quelle raison ? Au fond, pourquoi ce film ?

Honnêtement, des jours après le visionnage du Loup, je me pose encore la question et tente de deviner finement les intentions réel du réal. Pourquoi ce film ? Si l'on s'en tient à ce qui a été mis en lumière au dessus, nous avons déjà trouvé réponse à notre interrogation. Scorsese est vieux, se fatigue, veut faire néanmoins la bamboula comme tout le monde, enchaîné les succès commerciaux, reprendre la coke et les putes là où les avait laissé dans les années 80; il ne prendra donc plus de risque, pourquoi dès lors sortirait - il des sentiers battus ? Parce que, autant se l'avouer, c'est bien de cela qu'il s'agit, de sentiers battus et rebattus...

En effet, ce que nous savons d'entrée de jeu lorsque nous posons nos miches dans la salle obscure, c'est que l'histoire qui va nous être contée appartient à un genre que le cinéaste affectionne tout particulièrement, avec quelques variations nouvelles. Le pitch: Un jeune homme ambitieux, "greedy", charmeur, malin et jouisseur qui rêve de s'introduire dans un milieu de loups tel que celui de Wall Street et des initiés afin d'en devenir le roi, de conquérir et dévorer la terre entière, mu comme il est par un appétit de titan. Chose qu'il réussira que trop bien, atteignant les sommets de la fortune et de la vulgarité avant de chuter inexorablement au terme de péripéties plus rocambolesques les unes que les autres...

Initiation, ascension, sommet, excès, fautes, trahison, chute.

Tout ceci ne vous rappelle rien ?

Bien sûr...Vous êtes familier des films de papy Marty, vous connaissez ces héros bigger ou lower than life rongé par l'ambition, la folie, leur caractère extrême, toutes ces choses qui finiront par les abattre (Mean Streets, Taxi driver, Raging Bull, King of comedy, Les affranchis et Casino) et en rentrant dans la salle, peut être espériez - vous naïvement éprouver l'émotion que vous avez par exemple ressenti en voyant pour la première fois se dérouler sous vos yeux absorbés la vie fascinante d'Henri Hill, si brillamment relatée dans Les Affranchis. Je vous ai dit que je ne me faisais aucune illusion et, qu'à l'instar d'Henri Hill - cet antihéros vaincu par la réalité trivial d'une vie sans ivresse - je savais cette belle époque du grand cinéma scorsésien à jamais révolue.

J'ai menti.

Du moins, partiellement, inconsciemment, par dépit anticipé.

Au fond, il est évident que j'espérais quelque chose de plus, je l'ai souhaité jusqu'à la dernière seconde d'ailleurs, cette chose, ce meilleur, cet espéré qui n'est jamais arrivé. Dupé ? Déçu ? Juste un peu. Mais bon, j'étais prévenu. Il n'était malgré tout pas stupide de prendre pour œuvre de référence The Goodfellas car en comparant certains points concernant les deux films, je puis plus clairement me rendre compte des éléments qui m'ont véritablement déplus dans The Wolf of Wall Street. Et en adoptant une vision plus objective de mes réticences, en les surplombant, je m'aperçois surtout, qu'à mes yeux,ces éléments tournent en fait autour de la question morale.

Dans Les Affranchis, Scorsese nous raconte l'histoire d'Henry Hill- interprété par le trop rare Ray Liota - un homme qui, aussi loin qu'il se souvienne, a toujours rêvé d'être un gangster mais qui au fond, et nous le constatons au fur du film, n'est pas fait du même alliage que ses complices, meurtrier impulsif ou tueur froid et calculateur, respectivement incarné par Joe Pesci (Immense) et Robert De Niro (Impeccable).

Parce qu'Henry Hill est ainsi fait, nous ne pouvons que nous identifier plus facilement à lui, éprouver de la sympathie à son égard et ressentons d'autant plus profondément la stupeur qui le saisit à chaque fois que le sang s'épanche ou gicle sous ses yeux, ainsi que le tragique de sa chute dans les trente dernières minutes du film.

Lui qui n'aspirait au fond qu'à vivre une existence hors du commun, excitante, riche, virile, lui qui ne voulait pas finir dans la peau d'un plouc (schmuck en anglais) et qui, justement, parce que le film en plus de nous délivrer une morale savoureusement ambiguë se conclut de la manière la plus ironique qui soit, est contraint de balancer ses copains pour bénéficier du PPT* et vivre une autre vie sous une autre identité...dans la peau d'un plouc.

Martin Scorsese a su mêler à cette histoire authentique ses propres obsessions thématiques d'artiste catholique romain et, tout en ne cautionnant pas la vie pécheresse qui l'a filmé, a laissé la parole libre à Henry comme un juge qui se serait abstenu pour une fois de juger l'accusé se contentant d'écouter attentivement sa plaidoirie, cette dernière prenant ici forme sous la narration de l'histoire de sa vie.

Nous l'imaginons ce juge intègre et compatissant, rires des histoires et frasques de Tommy de Simeone, imaginer souriant le physique imposant de Pauli le parrain, admirer le charisme de Jimmy Conway avant de s'indigner de sa placidité lorsqu'il commande l'exécution de ses complices, déplorer finalement la trahison dont Henry Hill doit se rendre coupable pour se préserver lui et les siens.

Il en va de même en général pour le spectateur qui se sera allègrement abandonné deux heures et demi durant au récit d'une vie de bout à bout extraordinaire. Un homme vaincu par ses excès et impardonnables incartades, ses fautes, ayant tout perdu mais dont les mains ne se sont jamais salies du sang d'autrui. A la fin du visionnage, tout en répondant au sourire de vaincu que m'adressait Ray Liota, je ne pouvais m'empêcher d'éprouver de la peine et même un sentiment d'amitié ou du moins de camaraderie avec le personnage qu'il interprétait, avant de lui dire au revoir.

Alors, pourquoi diable, à aucun moment du Loup De Wall Street n'ai je ressenti la même empathie pour Jordan Belfort ? Réponse: parce qu'à mes yeux, Jordan Belfort aura toujours été un sombre connard, de A à Z. Il est loin de notre Henri Hill bien qu'il y ait des similitudes assez manifestes sans qu'on essaye de nous les faire en plus avaler au forceps, notamment en adoptant la même technique narrative que pour celle en vigueur dans Goodfellas. Mais la ressemblance s'arrête sinon au contour des personnages, du moins à celui des messages implicites délivrés dans les deux films .

Notre héros, Jordan Belfort, émet très tôt le souhait de devenir foutrement riche.

Lui aussi souhaite s'affranchir des normes, quitte à faire dans la transgression tant légale que morale, il refuse l'âpreté d'une vie sans le sou.

Comment faire pour y échapper ?

Intégrer le monde de la mafia en col blanc.

Wall Street.

Ses premiers pas dans le costume de coursier se font difficilement. Après le crash de la boite dans laquelle il travaillait, Jordan se voit contraint de reprendre son ascension sûre mais lente en d'autres horizons. Engagé dans une start up modeste infestée d'amateurs et de dilettantes infructueux, il ne tardera pas à devenir très vite le leader de cette équipe de bras cassé et, engageant certains de ses vieux amis, décide de reprendre en main cette société vivant fébrilement sur ses ventes de part d'action de produits imaginaires pour en faire un véritable monstre générateur de millions de dollars par mois. Au programme: escroquerie, mensonges, vols, spéculations...

A force d'enculeries sans scrupule, celui qu'on finira par appeler le Loup de Wall Street, bâtira un empire financier colossal. Un succès fait pour mener par le bout de son caractère excessif le personnage principal et ses acolytes dans les frasques les plus folles et indécentes.

Putes, alcool, toutes les drogues et médicaments périmés imaginables, comportement sinistrement irresponsables et puérils, dépenses fleuves, surconsommation...

Rien n'est trop beau, trop grand, trop cher pour Jordan Belfort et sa femme vénale.

Un comportement et des activités tellement remarquables qu'elles ne pourront qu'intriguer le FBI. Dès lors, nous assisterons à la chute programmée de cet Icare contemporain, trop impulsif pour s'arrêter en si bon chemin.

Les critiques dithyrambiques auront comparé cet opus à Casino. Certainement pour le coté clinquant, brillant, ostentatoire, luxure indécente de l'objet. Je peux le comprendre, mais au fond, c'est du resucée, de l’ersatz. Une copie de moindre qualité des deux films de mafia les plus emblématiques de leur génération. Casino portait en lui un souffle Tragique qui rehaussait l'objet, Les Affranchis était un rêve de gangster qui virait au cauchemar et au drame mais Le loup de Wall Street, qu'est ce au final ?

Selon moi, une comédie prétendument satyrique sur la débauche et la décadence qui ne prend pourtant que trop rarement et brièvement le recul nécessaire afin de clairement mettre en lumière l'indécente vacuité de pareille existence. A travers ces 3h de film intenses et exigeantes, nous sommes entraînés dans un tourbillon vertigineux de scènes tantôt grotesques, comiques ou licencieuses, tantôt plus sombres et sérieuses, le tout rythmé par une bande son aux titres parfaitement choisis.

3h donc, à l'Instar de Casino mais...Ici, contrairement à son modèle prestigieux, l’œuvre souffre de longueurs, de lourdeurs, d'un rythme peut être mal gérer ou de redites dans le texte. Combien de fois n'ai je pas dérangé mon voisin en soupirant bruyamment toute ma lassitude ? Combien de fois n'ai je pas regardé ma montre ou plutôt mon GSM en espérant secrètement qu'on voit enfin le bout ? Jamais n'aurais je pu croire qu'un film de Scorsese me causerait un tel désagrément bien qu'il n'ait été ressent qu'un nombre restreint de fois. Casino et même gangs of New york se laisse admirer sans l'ombre d'une paupière baissé par la fatigue.

Ce qui nous ramène à un Autre défaut du Loup: la gratuité apparente de certaines scènes dont on aurait pu se passer volontiers, le propos étant à nos yeux déjà clair depuis les trente premières minutes.

Est ce une manière de masquer l'absence de fond inhérent à l’œuvre ou une façon de prouver que malgré son vieille âge, Marty peut encore demeuré subversif et nous choqué,nous, jeunes spectateurs de ce début de XXIème siècle, pourtant habitués à toutes les démonstrations de violence et de stupre que notre monde moderne nous offre quotidiennement à foison, notamment à travers le medium virtuel ? Je l'ignore mais comme le faisait très bien remarquer Sofiane Le Célinien dans l'un de ses statuts, il n'y a plus rien de subversif à nous montrer un gus en pleine séance sado-maso avec une dominatrice, en train de se faire enfoncé une bougie allumée dans le cul.

C'est à travers ce genre de scènes ainsi que celles dialoguées de manière tarantinesque qu'une impression désagréable pourrait vous prendre: celle que ce film est le moins scorsesien de tous.

Le sexe, notez le, n'a jamais été explicitement montrer dans aucun de ses films, l'influence catholique y étant pour beaucoup. Ici, l'auteur semble parjurer sa foi, détruisant par la même sa pudeur. Le plus impersonnel, le plus influencé de ses bébés au point que même certaines caractéristiques de son esthétique ne se font voir que très rarement, par petites touches quasi imperceptibles.

Je n'ai pu m'empêcher d'y voir la confirmation à travers ce symptôme d'un malencontreux virage à 180° pris par le maître depuis quelques années. Son cynisme se dévoile peut-être malgré lui ici. le diagnostique que je redoutais instictivement depuis un certain temps est aujourd'hui sans appel: La maladie du monde artistique contemporain se nomme flemmite aiguë. Papy Scorsese en est atteint, contaminé comme les autres. La preuve étant que le film a été tourné entièrement en numérique. Vraiment, elle gagne de plus en plus de terrain. Ce constat répond à celui que le cinéaste fait sur le monde de la finance et de ses vices, la scène finale nous laissant entendre que nous sommes potentiellement tous des Loup de wall Street, qu'un loup sommeille en nous. Il s'agit là du seul semblant de moral dont nous gratifie l'auteur, comme pour se justifier d'une manière fallacieusement hypocrite de ses incartades (morales pour Belfort, artistiques pour Scorsese ;).

Malgré cela, tout dans le film n'est pas à vitrioler. A commencer par les performances des comédiens, notamment un magistral Leonardo Di Caprio qui nous prouve encore une fois son génie d'artiste dramatique. On le connaît bien le bougre mais bon sang ! il réussit encore à nous surprendre. A croire qu'aucun rôle ne lui est inaccessible. Il démontre par l'incarnation de ce héros stupide qu'il peut avec brio évoluer tant dans le registre dramatique que comique.

J'en veux pour preuve l'une des quelques scènes d'anthologies pour ne pas dire la seule, où défoncé au Lemon (médicament prohibé) et atteint d'une paralysie cérébrale l'empêchant de marcher, Jordan Belfort tente de regagner sa voiture, de conduire jusqu'à son domicile et d'empêcher son associé (incarné par Jonah hill) de commettre une bourde qui pourrait tous deux les mener en prison. La scène, durant au moins 15 minutes, est en un mot: HI-La-Rante !!! elle fait indubitablement parties de ces bribes de film qui valent les 6,5euros claqués.

Les autres membres du casting ne sont pas en reste et réussissent à tirer leur épingle du jeu: De Jonah Hill, ici le meilleur ami de Jordan, rappelant par sa physionomie petite et ronde ainsi que sa verve souvent drôlatique de bulldog surexcité, les manières des personnages marquant qu'a incarné Joe pesci, à Margot Robbie dans la peau d'une fille publique, vénale et bientôt, lassée de la vie instable que lui offre son mari malgré le luxe et les désirs matériels largement comblés en passant par Kyle Chandler en agent du FBI aigri et déterminé, ou le furtif Mattew McCaunoghey en mentor cocaïnomane à dent de lapin, tous sans exception remplissent parfaitement leur contrat, relevant ainsi l'intérêt de l'opus. Le film mis à part quelques effets spéciaux un peu foireux, m'aura toujours paru techniquement maîtrisé, le montage de Thelma Schoonmaker est dynamique et très efficace, la bande originale, tout en demeurant correcte, est quant à elle moins marquante que celle de ses précédant films.

Mais, finalement, est-ce assez pour nous faire passer le goût "quininien" du désaveu scorsésien ?

Un film comme une concession faite au temps, à la mentalité ambiante, ne prenant résolument pas parti, ne condamnant rien, se contentant de constater la bassesse de son héros avec une forme de compassion malsaine parce que molle, presque complaisante, n'est ce pas en définitif cela, Le loup de Wall Street ? Nous rions de ces vices, de ses mésaventures, oubliant que le monde qui vient de nous être dévoilé, celui de la finance spéculative, a mis en l'espace de cinq ans (entre 2006 et 2011) des millions de familles américaines dans la rue; que cette même sphère est à la source d'une crise financière mondiale ayant entraîné (sur les pans économiques, sociaux, politiques, écologiques) un enchaînement de conséquences désastreuses pour bon nombre de population à travers le monde; qu'enfin, un Jordan Belfort en cache des milliers d'autres qui par ces mêmes comportements de dégénérés, se sont illustrés comme les principaux et exécrables instigateurs de ce chaos ambiant.

Nous ne lui avons pas demandé de nous réaliser un film politiquement engagé à la Oliver Stone - après tout, comment pourrait il frontalement critiquer le système bancaire alors que le film fut produit par une banque importante, pourquoi se tirerait - elle une balle dans le pied ? - mais serait ce top demandé de faire preuve, au milieu de cette débauche hollywoodienne de vulgarité dont nous sommes victimes, d'un peu de décence et de courage authentique ? Au delà des qualités cinématographiques relatives du film, une entrave de taille pourrait empêcher le spectateur de jouir pleinement du spectacle: la pensée que le héros que nous voyons évoluer sous nos yeux n'a rien d'un héros: que ce fut en vérité un escroc, un voleur, un menteur, un connard, un dangereux irresponsable faisant montre de bien peu de scrupule face aux ravages qu'il cause à l'humanité, et que rire de ses frasques ne nous consolera pas à l'idée que ceux qui tiennent le monde ne sont pas si différents de lui et qu'à son instar, d'une manière ou d'une autre, en se recyclant comme lui ou en disparaissant tout bonnement, ils finissent souvent par s'en sortir.

En conclusion, Le constat est amer en tout et pour tout.

Des enculés s'en sont sortis, Marty s'est vendu et l'art a encore perdu...