Jamais on n’aura aussi bien filmé la course et la mort.

Le Mans est un film âpre, intense, et violent. Là où beaucoup de films dits « de course » tournent autour du sujet, ou bien en font une toile de fond, dans Le Mans, l’intrigue, c’est la course. Point.

Il n’y a rien de plus au scénario. Les dialogues, entremêlés dans quatre langues différentes, forment le (très) strict minimum en-deçà duquel on ne comprendrait rien du tout. Les acteurs sont au service de la course, sans aucune scène en-dehors du circuit. Ce film est fait pour être brut.

Souvenez-vous, nous sommes un peu avant 1966. Deux équipes se lancent simultanément dans un projet de film sur la course automobile : d’un côté, Steve McQueen (et John Sturges) ; de l’autre, John Frankenheimer. Le projet de McQueen et Sturges, « Day of the Champion », ne sera jamais mené à terme. A l’inverse, « Grand Prix » (1966) de Frankenheimer est un succès : il réunit un casting international autour d’une longue fiction sur la course, parsemée d’intrigues romantiques, et enrobée par la musique de Maurice Jarre.

1971, cinq ans plus tard, Steve McQueen tient sa revanche. « Le Mans », c’est l’anti- « Grand Prix » : pas d’intrigues sur les femmes (il n’y en a presque pas), pas de musique prenante (elle est vraiment minimale), pas de longue fiction à étapes. Ce film est tout l’inverse : une unique course haletante, poignante, filmée avec la précision et le réalisme d’un reportage.

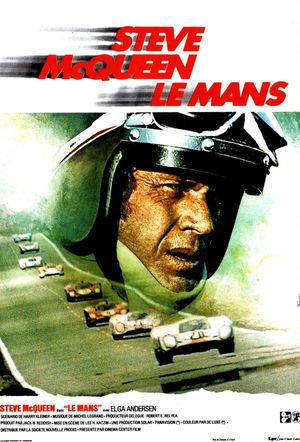

Un film nerveux et sombre, porté par un Steve McQueen renfrogné. La scène de l’attente avant le départ de la course est peut-être l’une des séquences les plus fortes du cinéma.

Un film sans concession, à voir.