Il a survécu à tout, pourtant il n’est pas un héros. N’ayant quasiment aucune prise sur son destin, il se dissimule, il se cache, il disparaît afin d’échapper à la disparition. Il cesse d’être un fils, un frère, un ami, un musicien pour ne se réduire qu’à une sorte de degré zéro de lui-même, à une ombre. Comment filme-t-on une ombre ? En faisant d’elle le témoin d’une histoire connue de tous mais jamais montrée. Seul le regard de celui qui a vu peut approcher la réalité, et tout ce que le film laisse voir de monstrueux, d’innommable, est perçu à travers celui du pianiste. Roman Polanski, lui aussi, a vu. Il avait six ans lorsqu’il fut enfermé dans le ghetto de Cracovie. Neuf ans quand son père fut déporté à Mauthausen et sa mère à Auschwitz, dont elle ne reviendra pas. Lui aussi a survécu. Lui aussi a peu parlé de ce qu’il a vu. Cette particularité fait la valeur du Pianiste, non parce qu’elle crée une relation émotionnelle spécifique mais parce qu’elle dicte la conception d’un film à la fois intime et historique. Il s’agit de reconstituer des décors, des costumes, une époque, une atmosphère, mais aussi le paysage intérieur de l’homme qui a vécu la tragédie et qui en est revenu. Władysław Szpilman est cet homme en partage avec le réalisateur, lancé à la recherche de lui-même et des siens, emportés par l’abjection nazie sans qu’il n’y puisse rien. À la question de savoir pourquoi ils sont morts s’adjoint une autre, tout aussi lancinante et à jamais sans réponse : pourquoi suis-je vivant ? Qu’il résiste ou non, Spilzman reste hanté par un désarroi indépassable. Son inertie, sa singulière amnésie (que le film adopte en laissant jusqu’au générique final le sort de sa famille dans l’ombre) dévoilent la structure même d’une idéologie qui a tenté de nier la liberté en instituant, par les vexations, les privations et les persécutions, par la violence, la torture et l’anéantissement, que "les conséquences sont les mêmes pour celui qui l’exerce que pour ceux qui sont tout à fait innocents" (Hannah Arendt). Ainsi contraint à l’impuissance, cet autre nom de l’angoisse, Szpilman n’est plus que le fantôme décharné qui, depuis toujours, hante Polanski.

Ennemi de la pédagogie en images, le cinéaste n’a nul besoin d’en rajouter dans l’empathie ni de rappeler constamment qui sont les bons et qui sont les méchants. Il ne prend pas davantage son spectateur pour un dangereux ignorant auquel il faudrait sans cesse répéter quelques vérités élémentaires. Le Pianiste relate la traversée d’un cauchemar inscrit dans les faits, d’une construction mentale délirante (exterminer les Juifs) dont la réalisation, l’organisation planifiée et suprêmement efficace font vaciller l’univers sensible sur ses bases. Comment le monde a-t-il pu supporter cela ? Comment pareille machinerie a-t-elle pu se substituer au réel en rencontrant si peu de résistance ? Devant l’énormité inconcevable de ce qui se met en place, les Szpilman sont partagés entre le doute et l’hébétude. Comme la future mère de Rosemary’s Baby met beaucoup de temps à admettre qu’elle est tombée sur un nid de sorciers qui en veulent à son enfant, le brillant pianiste reste l’observateur éberlué du massacre d’un peuple et le somnambule de sa propre survie. Celle-ci ne tient à rien, ne signifie rien et n’est en aucun cas synonyme de bravoure ou de force supérieure. Loin d’être une figure héroïque consciente d’elle-même, soit une supercherie hollywoodienne, Władysław survit par accident mais de toutes ses faibles ressources, en poursuivant — quand il ne peut rien faire d’autre qu’attendre la fin du supplice, tapi dans un recoin — deux ou trois idées fixes : revoir Dorota, conserver son art, achever l’exécution du morceau de Chopin que l’explosion d’une bombe de la Luftwaffe a interrompu au début de la guerre. Agi bien plus qu’agissant, sauvé in extremis et malgré lui par l’intervention d’un auxiliaire de police, ce rescapé est le fruit d’un hasard, un oubli, un grain de sable qui se faufile à travers les mailles du filet, mais sans pour autant gripper les rouages génocidaires. Le film échappe ainsi à toute exaltation unanimiste et retrace une odyssée paradoxale, sans fard ni larmoiements, qui semble adopter la perspective d’un enfant effaré, désemparé, horrifié, pris au piège de la logique de mort du Troisième Reich.

Le réalisateur ne cultive aucun pathos. Il n’a jamais été sentimental. Loin de chercher à nouer la gorge, son effort consiste ici à trouver des solutions plastiques afin qu’une réalité atroce passe par la subjectivité d’un personnage éperdu de souffrance et devienne ainsi représentable — donc transmissible. Tout devient alors question de choix, de durée, de mesure, bref de mise en scène. Et cet immense formaliste qu’est Polanski maîtrise ses effets avec une sobriété empreinte de pudeur qui impose le plus grand respect, même quand il est confronté à des situations aussi impossibles que le meurtre d’un enfant (filmé de nuit, sans un plan de trop, le son suffisant à contenir l’ignoble), un vieillard qui lape au sol la nourriture arrachée à son épouse ou un pauvre hère psychiquement brisé qui, marionnette dérisoire, exécute mécaniquement le salut nazi. Lorsqu’une escouade défenestre un infirme en fauteuil roulant dans l’immeuble d’en face, la circonscription rigoureuse du cadre, la distance (la largeur d’une rue) maintenue entre la caméra et le crime disent clairement ce que cette phase-là de l’horreur a de systématique et d’indicible. L’Histoire s’apparente à une partie de roulette russe. La vie à laquelle chaque habitant du ghetto se rattache, les Allemands semblent la jouer aux dés. Une femme pose une question à un soldat, il lui répond en l’exécutant d’une balle dans la tête. C’est comme ça lui chante, il a tous les droits. Le pouvoir de terreur de ce "bon plaisir", qui frappe aussi aléatoirement que la foudre, n'a jamais paru plus impressionnant. De telles exactions sont épouvantables, effrayantes, mais traitées pour ce qu’elles sont : l’immonde qui se repaît de sa propre mise en spectacle, la brutalité absolue d’un arbitraire repoussant toujours ses limites afin d’ériger un ordre délesté de l’humain. Précisément située dans l’espace et le temps, Varsovie est un endroit funeste autant qu’un théâtre de l’absurde et de la folie, motif polanskien par excellence. Władysław croit à peine ce qu’il voit, tout en s’y accoutumant. Et l’on est exactement comme lui, au bord de l’absence et du décrochage devant l’insoutenable.

Dans sa dernière partie, quand Spilzman n’est plus que le spectateur immobile de l’écrasement de la révolte de l’autre côté du mur de briques, Le Pianiste bascule dans Le Locataire. Affamé et mutique, désaccordé et traqué, malade et reclus, il flotte hors d’un monde devenu barbare qu’il subit encore sans pouvoir le reconnaître, et qui semble avancer tout à la fois vers le néant et vers la paix. Sa peur n’a d’égale que son désœuvrement dans les décombres du siècle. Dehors l’extermination se poursuit alors qu’il est précipité dans une retraite régressive, nouveau Robinson réduit à quelques fonctions vitales en passe d’expirer. Il ne se passe littéralement plus rien, d’une cachette précaire à l’autre, d’une sauvegarde inespérée à une nouvelle trahison, et le récit s’avère aussi étrange que bouleversant car Polanski ne filme plus que le fil monocorde des saisons, une fenêtre à l’unique point de vue et le temps toujours plus distendu d’une agonie, les soubresauts réflexes, le souffle fragile du dernier homme que les évènements ont repoussé off, hors des limites du tableau de l’Apocalypse. Quel fou Władysław est-il condamné à devenir si, en plus de se terrer comme un rat, obligé à taire son identité juive, il demeure éloigné du moindre piano, de ce qui le constitue comme être ? Ce manque accélère sa métamorphose, au sens kafkaïen du terme. Il subit dans sa chair et dans son esprit les dérèglements environnants. De film en film, les mises en scène de l’auteur n’ont cessé d’explorer les moyens de s’échapper d’un lieu qui, impasse ou labyrinthe, se referme comme un piège. Cette figure de style trouve ici une signification cruciale. Au ghetto collectif succède un appartement-refuge — décor ô combien polanskien — qui se transforme lentement en tombeau. Et lorsqu’un char d’assaut vient finalement bombarder sa mansarde au mortier, voilà de nouveau Spilzman expulsé, silhouette étique errant parmi les ruines abstraites et picturales de la ville déserte, petit point vacillant au milieu d’une terre brûlée.

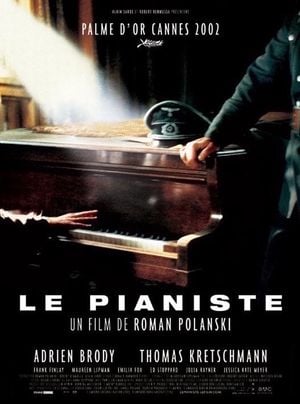

De cette puissance d’évocation naît ainsi une œuvre portée par une impérieuse ambition métaphysique, nourrie par toutes les autres mais s’offrant en quelque sorte sans carapace. Qui pouvait penser que, dans l’adaptation que tira Polanski de Macbeth, le comportement des tueurs venant assassiner lady Macduff et ses enfants était directement inspiré du SS qui fouilla le domicile de sa famille à Cracovie ? En revenant sur les traces de son passé, c’est comme s’il défrichait ses traumatismes fondateurs et révélait précisément la source de ses obsessions : l’aliénation, la claustration, les rapports de domination et d’humiliation, l’individu perdu dans un univers dont il ne comprend pas les règles. Le Pianiste, c’est Polanski l’âme à nu, le cinéaste osant enfin montrer ce que l’homme avait toujours voulu laisser dans l’ombre. Le travail remarquable d’Adrien Brody, évoluant sans aucune complaisance expressive du jeune virtuose flegmatique à l’épave hirsute et efflanquée, permet d’éprouver l’intensité de la catastrophe, la souffrance inextinguible, la profondeur de la plaie qu’elle laisse chez celui qui y a survécu. Imperméable à toute effusion de brio, Polanski évite aussi le piège qui aurait consisté à convoquer des Nocturnes et autres Polonaises pour faire entendre la grandeur d’un monde que la guerre a englouti. Jusqu’à la rencontre improbable mais authentique entre l’homme des cavernes et l’officier de la Wehrmacht mélomane, dans un grenier glacé où un piano a miraculeusement subsisté et où la musique reprend soudain ses droits. La plus longue nuit de l’humanité s’éclaire alors brièvement d’une splendide étincelle d’espoir, bercée par la renaissance de l’art. Mais ce moment de transcendance a le goût des cendres et des larmes. Il porte le prix terrible de la mémoire, de la culpabilité d’être sauf. Les multiples récompenses obtenues à Cannes, aux Césars et aux Oscars n’ont pas distingué qu’un film admirable d’intelligence et de probité, de dignité et d’émotion. Elles ont aussi consacré l’un de ces rares metteurs en scène qui, en évoquant l’Histoire, demeurent créateurs de formes et inventeurs d’imaginaire.