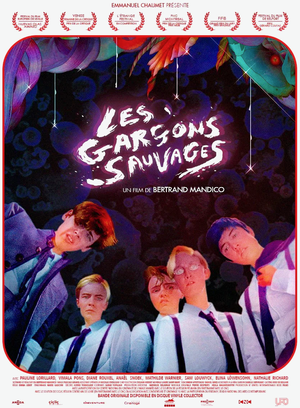

Les Garçons Sauvages est un long métrage français présenté pour la première fois lors du Festival du film de Venise le 4 septembre 2017, écrit et réalisé par Bertrand Mandico.

Né à Toulouse en 1971, Bertrand Mandico ressort diplômé de l'école de l'image Gobelins en 1993 avant de réaliser son seul court métrage d'animation dont l'atmosphère se veut organique et surréaliste : Le Cavalier bleu, prix du meilleur projet au Festival international du film d'animation d'Annecy. Il se dirige ensuite vers la prise de vue réelle, d'abord pour des commandes qui lui permettent néanmoins de développer un univers personnel insolite, puis pour ses propres fictions où son imaginaire peut s'exprimer pleinement et surtout se radicaliser. Parmi ses œuvres les plus notables se trouvent Boro in the Box, Living still life, Prehistoric Cabaret, Notre-Dame des hormones et évidemment l’objet de cette critique, premier long métrage d'une filmographie surprenante, inattendue, inespérée... récompensée à juste titre par d'innombrables festivals européens. Les Garçons Sauvages est finalement disponible en salles à partir du 28 février 2018.

En mutation

À première vue, Les Garçons Sauvages semble être un gigantesque hommage à l’Art sous toutes ses formes tant il regorge de références. Par exemple, il tient son titre d’un roman de William Burroughs paru en 1971 et débauche sa horde d'antihéros libertins pour leur faire vivre une aventure tout aussi sulfureuse, elle-même pensée comme une suite spirituelle à Sa Majesté des mouches réalisé par Peter Brook en 1963. Bien que les scènes originales s’y multiplient pendant 1h50, plusieurs d’entre elles font l’objet de parallèles avec, au hasard, Orange Mécanique de Stanley Kubrick, Zéro de Conduite de Jean Vigo, ou encore Vendredi ou les Limbes du Pacifique de Michel Tournier – dans ce roman, Robinson Crusoé copule littéralement avec l’île de Speranza sur laquelle il s’est échoué. De surcroît, le film assume naturellement l'inspiration des arts plastiques, trouvée notamment chez l'Américain Henry Darger à l'instar de l'Allemand, naturalisé Américain puis Français, Max Ernst, le premier ayant réalisé plus de 300 compositions proches de l'art brut (aquarelle, dessins, collages) en accompagnement d'un récit épique de 15 143 pages, excusez du peu, pendant que le second imaginait déjà des paysages truffés de figures mêlées à la végétation dans un esprit très dadaïste.

Néanmoins, « ce n’est pas d’où vous prenez les choses qui est important mais jusqu’où vous les emmenez » comme le disait Jean-Luc Godard. Le thème principal du métrage est la quête identitaire, articulé selon le schéma classique du voyage initiatique. En effet, les garçons ont beau être initialement présentés comme des scélérats qui obéissent aveuglément à leurs pulsions primaires auxquelles ils ont donné un nom ainsi qu’un visage, Trévor, crâne recouvert de bijoux qu’ils invoquent pour se déresponsabiliser, cela ne dure que le temps de trouver un nouveau guide en la personne de Séverine interprétée par Elina Löwensohn, figure de sorcière capable d’emmagasiner toutes les connaissances d’une île perdue et pendant féminin de Klaus Kinski dans les films du réalisateur allemand Werner Herzog et ce jusqu’à leur métamorphose amorcée par le traitement de choc du Capitaine, campé par Sam Louwyck, censé faire d’eux les individus modèles d’une société devenant plus civilisée, dirons certains, en ce début de 20ème siècle. C’est d’ailleurs à ce moment précis que le doute se dissipe : ce sont belles et bien Pauline Lorillard, Diane Rouxel, Mathilde Warnier, Anaël Snoek, et Vimala Pons, 5 comédiennes, qui incarnent les garçons, propulsant sur le devant de la scène la question du transgenre.

Plus encore, par une simple analyse formelle, apparaît déjà un début de réponse : Les Garçons Sauvages vacille entre le film d'aventure, fantastique, érotique, de pirates, surréaliste et même d’auteur, bref… s’avère être un objet hybride. Aussi, à fouiller sa diégèse qui grouille de décors exotiques aux corps nus et plantes hyper-sexuées, faisant la part belle aux matières visqueuses, poilues et aux saillies soudaines, additionnée à sa photographie qui, en réaction chimique, se déploie sur un support Super 16mm noir & blanc au grain prononcé, d'où surgit parfois la couleur comme une montée de sève et use voire abuse de surimpression par rembobinage de la pellicule, il s’agit, pour filer la métaphore, d’un objet en mutation. Ce qui signifie qu'au lieu de se contenter d'un bête et méchant message féministe clamant que la femme est l'avenir de l'homme, Bertrand Mandico a fantasmé l’entre-deux, trois, quatre, etc. en état à part entière, que l'on peut adopter indéfiniment, mais aussi quitter et retrouver à loisir.

D’ailleurs, cette perspective d’un monde idéal où l’identité de genre ne ferait plus réellement débat, couplée à une inventivité formelle qui la présente dans le plus bel écrin, a su séduire le public et notamment les 17-25 ans pour des raisons évidentes. Tout le monde ne l’a cependant pas entendu de cette oreille, quelques avis négatifs étant donc à déplorer sur Internet ou ailleurs, certainement émis par des adultes accomplis, hermétiques au changement et croyant leur destin immuable, et pourquoi pas enclins à considérer l'objet de leur haine comme une énième itération inutile d’un cinéma de genre français mort et enterré. Sauf que Les Garçons Sauvages s’inscrit justement dans un mouvement de résurrection du cinéma de genre français aux côtés de Grave de Julia Ducournau, La Nuit a dévoré le monde de Dominique Rocher, Laissez Bronzer les Cadavres d’Hélène Cattet et Bruno Forzani, Ghostland de Pascal Laugier et même l’oscarisé The Shape of Water de Guillermo Del Toro (parce que fortement inspiré du travail du Jean-Pierre Jeunet).

Retrouvez cette critique en vidéo !