Avec son huitième long-métrage, Stephen Frears a eu la bonne intuition de se mettre en danger. Rien n’y subsiste de la saveur crûment autochtone qui faisait le prix de My Beautiful Laundrette, Prick up your ears et Sammy et Rosie s’envoient en l’air, où des liaisons dangereuses (déjà) unissaient un skin cockney à un immigré pakistanais, un voyou poète à son amant assassin, une Londonienne dessalée à un blackie alternatif. Le cinéaste allumait ainsi quelques brûlots sous les jupes de miss Maggie et décapait une Angleterre ultra-conservatrice dont il se faisait le reporter sur l’air de "Croule Britannia". Or notre homme s’avance cette fois en pays inconnu, contraint de se débarrasser des oripeaux et signes distinctifs de sa culture. En s’attablant devant un monument de la littérature galante, sis dans les hautes sphères de la noblesse en dentelle, peut-être voulait-il rompre sec avec sa realpolitik cinématographique. Le sujet (les entourloupes du cœur et de ses raisons que la raison ignore) indique toutefois qu’il ne s’offre le concours d’une major et de prestigieuses vedettes hollywoodiennes que pour poursuivre différemment son étude de la passion. Il applique aux salons et aux jardins français du siècle des Lumières un regard similaire à celui qu’il posait sur une société anglaise martyrisée par ses tensions internes. Mais la vigueur acérée du texte et le développement méticuleux de l’intrigue ne laissent plus aucune place à la connotation contemporaine. Le film opère dès lors comme un objet de résistance : il a fallu construire, épurer, se soumettre aux exigences de mots qui, parlés ou écrits, mènent la danse de bout en bout. La conquête de l’impossible, la séduction d’une "proie" toujours plus difficile à atteindre : tel est le défi que se lancent la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, qui devra déflorer tour à tour Cécile de Volanges, jeune oie blanche à peine sortie du couvent, et la pieuse madame de Tourvel, parangon de fidélité connue pour ses mœurs irréprochables. La spéculation cérébrale prime dans les manœuvres de ces redoutables dépravés. Le monde est leur échiquier et les autres sont leurs pions.

https://www.zupimages.net/up/24/01/apeh.jpg

Trois servantes au moins : c’est l’équipe minimale requise pour permettre le harnachement de madame de Merteuil, la fourrer dans sa robe étroite et sévèrement lacée, l’oindre de crèmes et de fards. Valmont, à qui l’on tend à la même heure son habit de soie brodée, ses jabots, ses diamants, plonge la tête dans un long cornet tandis qu’on le poudre de frais. Dès le générique, Frears souligne les armes respectives des belligérants : le corps de l’une (dont il importe que les principaux appas soient bien compressés), le visage de l’autre (et la langue qui lui sert à entrer en lice verbalement et érotiquement). Une lutte d’égos se prépare, dont triomphera le ou la plus tenace. Car c’est une guerre qui est contée. Expert en affûts et fortifications, Choderlos de Laclos n’était pas ingénieur militaire pour rien. D’où la puissance de feu d’un roman de stratège où deux esprits supérieurs conçoivent la recherche du plaisir comme une bataille jamais gagnée, une œuvre d’art toujours à parfaire. "J’ai décidé d’écrire un livre qui fera du bruit dans le monde et qui continuera à en faire lors même que je l’aurai quitté", déclarait l’auteur lors de sa publication en 1782. Frears le traduit telle une impitoyable suite de passe d’armes, un ballet réglé en forme de Kriegsspiel. La marquise est la grande ordonnatrice de ce bal des vampires. Elle se maintient encore vivante par le désir de vengeance auquel elle s’accroche férocement. Elle tire les ficelles, marionnettiste aux traits implacables et au cœur de glace. Valmont ne découvrira qu’in fine avoir été son jouet trop zélé, son automate trop parfait. Prisonnier de son propre pari, transformé un temps en Tartuffe, lancé jusqu’au bout dans sa logique schizophrénique, il est assez proche en cela du Casanova de Fellini, autre oiseau de proie sur roulette. À la campagne, il serre de près Cécile, la soumet et la remet à Merteuil qui la console en lui enseignant les mérites de l’hypocrisie. Puis, tandis que le vicomte approfondit l’éducation ludique de la jouvencelle, l’objectif véritable de ses assauts donne des signes de fléchissement. Il pointe alors ses batteries vers la prude citadelle qui se rend et cède enfin.

La cinéaste fait son miel de l’égocentrisme des libertins et de la gentille naïveté qui leur destine des victimes toutes désignées. Mais tandis que la vierge demoiselle de Volanges devient une coquine attestée, la probe madame de Tourvel conserve sa dignité jusqu’à la mort. Toutes deux se débattent, rougissent, pâlissent, se refusent pour finalement succomber. Madame de Volanges et madame de Rosemonde complètent cette galerie de femmes à tous âges et dans tous leurs états. D’après Valmont, la première cache bien son jeu et l’aurait eu pour amant avant la naissance de Cécile. La seconde affirme à Tourvel agonisante que tous les hommes sont inconstants et que la femme ne doit pas espérer le moindre bonheur de l’amour, justifiant par là-même le libertinage que la marquise pousse au rang de jeu vital pour la sauvegarde de son sexe. Aucun des deux intrigants ne tire complètement son épingle du jeu et n’échappe à une sorte de bassesse perfide dont le réalisateur semble s’amuser. La candeur, en soi, ne l’intéresse pas. Ce qui le travaille, c’est plutôt la perversité des protagonistes ; mais toujours comme un masque, un outil de défense qui cache une grande innocence. Celle-ci impose de jouer plus que son honneur, sa vie. La parole fait dès lors office d’engagement. Voilà pourquoi Frears est si inspiré de la mettre en scène, davantage que l’acte sexuel qui n’est surtout que le diplôme, le constat, le certificat. C’est par ailleurs une belle idée que d’avoir fait de Valmont une sorte de disciple de madame de Merteuil. Parce qu’il pourrait être son fils, le donjuanisme et ses obscures pulsions de retour à la mère deviennent un thème majeur. Le renoncement du vicomte à poursuivre sa route lorsque les sentiments le rattrapent en est d’autant plus fort, tout comme son choix de participer, avec une sorte de volupté masochiste, à sa propre perte.

https://www.zupimages.net/up/24/01/vbsp.jpg

Pour l’essentiel fidèle à Laclos, le cinéaste semble avoir lu le roman épistolaire comme un ouvrage de pure délectation psychologique auquel il convenait de chercher des équivalences visuelles. Si ses personnages ont l’âme si noire, c’est parce qu’ils s’ennuient à mourir sous les lambris et les dorures. La possession et la capitulation de l’autre ne sont pour eux que la poursuite de la guerre, sous d’autres formes et par d’autres moyens. Morale d’artilleur ? "Satiricon de garnison", a-t-on écrit du livre. Mais la démonstration est si finement ciselée qu’on ne peut en suivre le déroulement que troublé, jusqu’à l’effroi. Il n’y a guère le temps pour contempler la moindre beauté inhérente à la nature des choses. Si un corps dénudé vient parfois rappeler qu’un peu de chair est de mise, l’enjeu véritable est ailleurs, et les chutes de reins (même aussi ravissantes que celles d’Uma Thurman) servent avant tout de pupitre. Selon un principe de rigueur similaire, la composition des plans interfère rarement avec l’efficacité de la ligne dramatique : après la visite de bienfaisance de Valmont aux gueux qui s’accrochent à lui, la disposition du groupe, les couleurs et la lumière donnent d’autant plus envie de féliciter le cinéaste et Philippe Rousselot, son directeur de la photographie, qu’ils n’abusent pas de leurs talents d’imagiers. Frears sait également amener cette plongée sur Valmont après le duel, qui aurait pu relever d’un formalisme gratuit si elle ne venait à point nommé représenter la fin du libertin expirant d’avoir trop longtemps résisté à sa propre humanité, qu’il laisse derrière lui comme une longue traînée écarlate. Mais là où la mise en scène trahit le plus ses ressources et ses inventions, et ce autant qu’avec le pur brio de la séquence des clés de la chambre de Cécile, c’est peut-être dans le travelling qui voit Valmont poursuivre Tourvel de ses avances dans une allée : à travers le déplacement des émotions et l’interaction des comédiens se manifeste toute l’emprise d’un personnage sur un autre. Ainsi le style et l’interprétation sont-ils toujours à la mesure du danger qui garantit la tonicité des rebondissements.

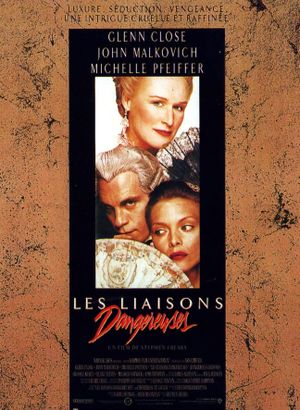

Merteuil et Valmont mettent donc au jeu fatal de la séduction un appétit de surenchère jusqu’au vertige. Dans ce rituel cynique, l’amour reste un mobile inavoué mais essentiel, un sport de combat où tous les coups sont permis. Il est toutefois supplanté par des penchants surhumains : l’orgueil, la duplicité, l’héroïsme du mal, la jouissance de la manipulation, l’ivresse de la dissimulation, le culte de la cruauté. Frears a voulu tourner un film qui ressemblerait au Verrou de Fragonard. Les vêtements de soie qui se gonflent sur les chaises contorsionnées, les bas blancs tendus comme des arcs de Cupidon sur les mollets des coureurs de jupons : tout vibre et respire. À commencer par les acteurs, très loin de jouer les portemanteaux enfarinés. Glenn Close est une méduse venimeuse qui cultive la rouerie comme un mode de vie. Seul homme de poids au cœur d’un essaim féminin soumis à son attrait, John Malkovich prête à Valmont une finesse sarcastique, une suavité subtile, un regard bigle qui reflète la froide obsession du prédateur. Quant à Michelle Pfeiffer, elle offre à la pureté sa grâce diaphane et à la vertu un charme qu’on outragerait volontiers. Comme toute guerre, celle des Liaisons Dangereuses laisse un champ de bataille ravagé. Lorsqu’à l’opéra s’écroule le savant entrelacs qu’elle a tissé, la marquise se redresse dans une ondulation irritée de vipère, prenant soudain conscience de sa défaite. La rougeur qui envahit son visage est-elle alors l’expression de la honte ? Plutôt celle d’une insupportable lucidité quand la raison éclaire les limites de l’inconscient. Les cadavres sont blancs mais c’est un peu du sang répandu de Valmont qui monte à ses joues au moment où tout s’achève. Il y a quelque chose de funèbre dans cette hécatombe finale au milieu des ors et des soies richement brodées, dans ce double constat d’une fin de siècle et d’une société crépusculaire aux abois. Ce en quoi l’univers de Laclos reste tout à fait moderne — et Frears ne s’y est pas trompé, qui en respecte la morale intemporelle : certes les méchants sont punis, le vice châtié et les tricheries de l’esprit sanctionnées, mais si les bons sont eux-mêmes rudement blessés, c’est parce que l’amour ne rend pas heureux ceux qui en sont les plus dignes.

https://www.zupimages.net/up/24/01/3yfz.jpg