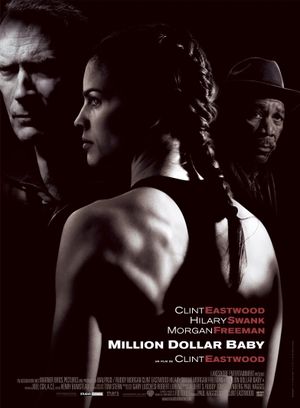

Frankie lui avait bien dit qu’il ne coachait pas les filles. Et pourtant Maggie est là, gants rouges et mâchoires serrées. Elle vient obstinément au Hit Pit, club vétuste d’un quartier déshérité de Los Angeles, parmi les petits gars qui sautent à la corde et frappent le sac de sable. Elle a payé six mois d’avance et elle en veut, alors elle reste. Jour et nuit, dès qu’elle a fini son service dans le coffee-shop hoppérien où elle gagne sa vie à la perdre, elle s’entraîne comme une bosseuse acharnée, avec sa témérité, sa hargne, son énergie fruste, sa détermination impétueuse. Eddie Scrap, ancien boxeur borgne et homme à tout faire du lieu, lui prodigue quelques précieux conseils. Et Frankie, finalement touché par sa flamme, condescend à lui inculquer les rudiments, avant de céder en la prenant sous son aile. Une clameur. Un ring. Cela suffit pour faire une vie, pour exaucer le rêve qu’on est le seul à voir. Million Dollar Baby aurait pu être un film de boxe dans la lignée de Nous avons gagné ce soir. Ce qu’il n’est pas, puisqu’il progresse dans les interstices du genre et prend à contre-courant sa vitesse : combat remporté en un coup de poing (aucun suspense, il est entendu dès le début que le bébé est une machine à victoires) ou perdu à jamais (pas de success story). Il aurait pu être un Rocky au féminin, bien chaussé dans les bottines du schéma de revanche sociale. Ce qu’il n’est pas, puisqu’à la fanfare de cuivres qui rythmait les footings de Stallone, il préfère le goutte-à-goutte de quelques notes jouées au piano. Il aurait pu être un mélodrame façon Tendres Passions, filmé à hauteur de chevet d’hôpital lorsque Frankie veille sur sa protégée en ruine. Ce qu’il n'est pas, puisque la mort n’est pas ici le carburant émotionnel distillé à petites doses, jusqu’à épuisement du stock, mais le point à partir duquel, tragiquement, va naître quelque chose de vital. Ce qu’est en revanche le vingt-sixième long-métrage du réalisateur, c’est une élégie dépouillée qui creuse le sillon eastwoodien de la filiation, sa profondeur, l’endurance de son désir. À soixante-quinze ans, Frankie Dunn, le soigneur-manager solitaire, rongé par la mauvaise conscience, et Clint Eastwood, le cinéaste acclamé, ultime légataire de la mémoire hollywoodienne, sont toujours en phase d’apprentissage. L’un deviendra le père qu’il n’a jamais été (autrement que civilement), l’autre tente de délimiter encore plus précisément les contours de son territoire. Pas question pour lui de régler son compte au passé, de lui rendre hommage ou de le ressusciter : il s’agit au contraire de l’accomplir. Devenir ce que l’on croyait être et ce que peut-être, un jour, on sera enfin.

https://www.zupimages.net/up/23/02/qxtb.jpg

L’extrême élasticité du talent d’Eastwood est une sorte de prodige permanent. De ses films s’exhale toujours le doux parfum des retrouvailles. L’impression n’est pas seulement due au rendez-vous avec une silhouette si familière que chacun des personnages qu’il incarne draine avec lui tous les autres. C’est aussi que, dans son raffinement limpide, sa manière toute personnelle de s’enrichir d’éclats libertaires hérités du cinéma-vérité, son classicisme n’est pas un état mais une dynamique, pas une limite mais un horizon. Tel est le petit secret du grand Clint : viser un point mais, surtout, ne jamais l’atteindre. Los Angeles prend ici des airs inédits de ville industrielle (on se croirait à Detroit ou Pittsburgh), refroidie dans des tons noirs et bleus, loin des couleurs acidulées de la Californie des Beach Boys ou de Melrose Place. Le gymnase, avec ses parquets qui craquent et ses vestiaires vintage, pourrait indifféremment appartenir aux années quarante ou soixante-dix. Sans peur d’avancer ses raisons, Eastwood infuse les vieilles structures (pas une scène, pas un plan, pas un personnage qui ne ramène à une histoire de l’Amérique) d’un lyrisme mortifère si aigu qu’il fait trembler et palpiter le film de tout son long, comme une immense carcasse mythologique. Et la boxe, avec ses principes fondamentaux (la travail, l’humilité, la souffrance), offre un contexte royal pour approfondir les questions du choix et de ses conséquences, de l’épreuve et du mérite, du savoir et de sa transmission, de la responsabilité et de la morale. Cet espoir illuminé sitôt rattrapé par l’impermanence et la volonté des choses. On est bien plus près de Fat City (l’intemporel récit américain des proscrits, des losers, des décrochés de la réussite triomphante) que de Raging Bull, dans une atmosphère d’église davantage que dans une démonstration d’école. Tout le romantisme de la résine est là, avec son peuple de l’ombre qui s’exerce sans aucune certitude de "monter là-haut", avec ses vérités crues et cette sincérité préliminaire voulant que, à l’heure de la pesée, les vertus de l’âme comptent toujours plus que les expériences accumulées.

Méditatif, caverneux et envoûtant, constitué de réflexions quasi philosophiques, de discrètes incursions psychologiques, de subtils aphorismes sur cet art qu’on dit noble, le très bluesy monologue off de Scrap est moins celle d’un participant que d’un récitant extradiégétique, privilégié sinon omniscient. Avec son grain de voix mat et depuis sa position décentrée, Eddie indique de quelle manière la fiction peut être pour Eastwood porteuse d’enseignement. Jamais directement, toujours par une diffraction qui inverse le négatif en positif. Dans Sur la Route de Madison, Francesca renonce à suivre Robert mais ses enfants jetteront désormais un autre regard sur leurs propres amours. De la même manière, Maggie meurt mais la fille de Frankie saura quel homme digne d’estime est son père. Éducation au second degré, pédagogie dilatoire si l’on veut, admirable respiration en tout cas. Comme la douleur, le courage est un mystère. Pour les cerner, Eastwood reste fidèle à ses vertus cardinales : clarté et concision, évidence et compassion. Tout ce que le film dit, il le formule avec le tour de main des grands ancêtres. Cent quarante minutes d’un discours littéral que nul effet de manche ne vient entraver, un chemin de sens à la fois lumineux et affligé sur lequel vient souterrainement s’imprimer l’écho lointain d’une autre vie. Les images ciselées de superbes clairs-obscurs semblent arrachées à une nuit d’ébène, et les personnages, éclairés par une lumière crépusculaire, des fantômes égarés dans un éternel purgatoire. Ces choix plastiques expriment le désespoir cruel d’un art à qui la distance est tout, à la fois intuition exacte du monde, gage de sécurité et présage du pire. Rien de plus significatif en ce sens que le tabouret qu’à chaque rencontre Frankie remet fissa dans un coin du ring pour permettre à Maggie de souffler et qui, replacé trop tôt, finira par lui briser le cou. Terrible détail et déchirante leçon : même la plus amoureuse des prudences comporte sa part de funeste précipitation.

https://www.zupimages.net/up/23/02/8xry.jpg

Avec Frankie, Maggie et Scrap se cristallise une sorte de sainte Trinité païenne. Et avec cette histoire aussi vieille que le christianisme, un film mystique né d’une mystique sans Dieu. Alors se joue précisément un destin en deux rounds où il peut être décidé de tout, y compris du moment d’y mettre fin. Acrobate expert en sauts de l’ange, Eastwood n’a pas son pareil pour faire coexister dureté tranchante et tendresse infinie. Million Dollar Baby est un film violent, qui s’attarde sur les plaies à vif lors des scènes de combat, qui n’élude aucun détail clinique d’un corps dégradé dans un accident fatal, qui n’hésite pas non plus à attaquer l’Amérique trailer trash, lors des deux séquences implacables où intervient la sinistre famille abêtie de Maggie. Rien d’étonnant à ce que ces prolétaires cupides et avides d’assistance, ces mégères obèses nourris à Fox TV, ne songent qu’à se précipiter vers Disneyland : le portrait féroce qu’en dresse le cinéaste est aussi une définition en creux de sa mise en scène, ennemie des exhibitions de carnaval. Et dans le même temps, aucune miette n’est perdue des regards échangés entre le vieil homme et la jeune femme. À lui, Eastwood offre son magnétisme seigneurial, sa sécheresse expressive, son visage parcheminé par le remords et l’angoisse, les démons et les échecs. À elle, Hilary Swank apporte une sorte de génie dans l’incarnation de la bravoure, de l’abnégation et du martyre. Ce qu’elle peut avoir de plus masculin, de plus dur, redouble curieusement sa beauté et sa fragilité. Le geste est symbolique quand Frankie soigne ses blessures, épanche le sang de l’arcade ou du cartilage nasal fracturé : c’est un père aimant prenant soin de sa fille, c’est aussi un amant maquillant (de peintures de guerre) sa bien-aimée.

Du pittoresque à l’intime, du sordide au sublime, Million Dollar Baby magnifie cet art simultané de pénétrer dans les chairs et d’effleurer les nuances les plus infimes de la sensibilité. Jouant de ses films comme des touches d’un instrument, Eastwood, artiste hanté et souverain, déroule une seule et longue ligne mélodique. Depuis son image de cinéma, il dit qu’il est déjà mort parce que viendra inévitablement un temps où son œuvre sera vue sans lui. Mais il dit aussi l’inverse : qu’il est toujours vivant, et même vivant pour toujours. En sa pudeur, Clint n’a jamais semblé si nu, a rarement ouvert si grand les portes de son cœur. Vivre, est-ce pleurer sur ce qu’on n’a pas fait ou se battre pour réaliser ses désirs ? Arrivé à son terme, le parcours de l’héroïne se sera décanté en une bouleversante passion. Sa légende est sans doute cousue en deux mots dans un peignoir de soie, nom gaélique floqué sur le vert d’Irlande. Maggie aura rendu sa vie à Frankie et fait quelque chose de la sienne. Le coût est exorbitant, mais personne n’a dit que ça devait être gratuit. Le film se termine sur un vide, une absence, ne laissant que la voix du narrateur pour commenter cet effacement. L’ultime plan suggère sans l’affirmer le retour de Frankie au lieu privilégié, le snack au "best lemon pie", devenu lien précieux, au-delà de la mort, entre les deux disparus. Cet endroit est peut-être l’équivalent de la cabane du poème de Yeats lu à Maggie sur son lit d’hôpital. "And I shall have some peace there…" Cette paix, ne l’a-t-il pas de tout temps cherchée dans ses efforts pour renouer avec ses racines, dans sa fréquentation assidue du confessionnal et ses chicaneries avec un prêtre peu porté sur le débat théologique, dans son amitié fidèle avec Scrap et son attachement profond à Maggie ? Nulle part ailleurs que dans Sur la Route de Madison, le cinéaste n’avait capté avec tant de finesse et d’émotion le mouvement des sentiments de l’idéal et de l’absolu, par essence inviolables, qui s’enroulent sur le fil ténu de l’existence.

https://www.zupimages.net/up/23/02/oua9.jpg