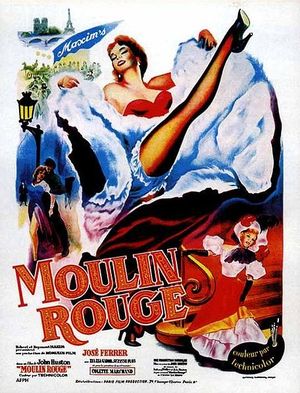

« Moulin Rouge » est avant tout l’histoire d’une affiche et de son auteur : Henri de Toulouse Lautrec. Mis en image à l’aide d’une somptueuse colorimétrie (très saturée) par Oswald Morris, le réalisateur s’appuie sur un casting de premier plan : José Ferrer (nominé aux oscars), Zsa Zsa Gabor dans un rôle très distancié, très Hustonien, Suzanne Flon d’une sensibilité et d’une classe admirable et Colette Marchand (Golden Globe du meilleur second rôle féminin) danseuse étoile dont ce sera le seul grand film (elle enchaînera sur deux navets avant de retourner à la danse). Ce quatuor royal est entouré de Claude Nollier (la Comtesse, mère d’Henri, plus jeune que José Ferrer !), Katherine Kath (La Goulue), la chanteuse Muriel Smith (Aïcha). Casting essentiellement féminin que Huston dirige de main de maître. La première demie heure du film offre des numéros de can-can supérieurs à ceux du sublime « French Cancan » que Renoir réalisa trois ans plus tard. Ce sont, avec les dessins sur les nappes, la peinture dans l’atelier et les relations sentimentales désespérées, les grands moments du film. Par contre la description du monde d’en bas sent trop le studio et paraît peu travaillé par rapport à Pigalle et Montmartre. Le Paris de Huston est celui d’un touriste, loin des reconstitutions plus vraies que nature des films de Minnelli. Aussi intéressant que soit ce biopic de Toulouse – Lautrec, « Moulin Rouge », malgré de grandes qualités, n’atteint pas le niveau des films de Renoir ou Minnelli. Néanmoins les autres Can-Can (Walter Lang 1960) ou Moulin Rouge (Baz Luhrmann, 2001) lui sont inférieurs. A noter deux des futures gloires des films d’horreur de la Hammer : Peter Cushing et Christopher Lee dans de petits rôles et le cameramen Freddie Francis qui réalisera des films du même genre, également pour la Hammer.