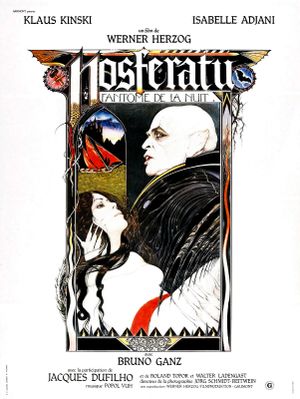

Vu de nos yeux vu, Nosferatu meurt à la fin. C’était en 1922, clair et sans appel. "Der meister ist tot." Mort à jamais. Et de fait, parce que cette figure parmi les plus cinématographiques qu’ait créées le septième art s’inscrivait dans un mouvement national où les fantômes, les doubles démoniaques, les forces de destruction reflétaient le déséquilibre et les perturbations intérieures d’une société (la faible République de Weimar) née de la défaite, elle aurait dû rester sans descendance directe, n’engendrer ni remake ni sequel. Juste des séquelles. Celles produites par un appel d’air venu d’un gouffre sans fond, un trou noir filmique autour duquel rôdent périodiquement certains grands réalisateurs sans jamais totalement (se) l’avouer. Dracula, le littéraire, le bavard du parlant, a lui connu une carrière autrement plus féconde : prolifération dès les années trente, épuisement dans les années soixante-dix et frénésie vidéoclipée des années quatre-vingt. Moment où Nosferatu ressurgit des ténèbres, dans toute sa noblesse, et pour ainsi dire vierge, immaculé (si ce n’est quelques gouttes de sang), au point d’en apparaître plus livide que jamais. Pendant plus d’un demi-siècle il est resté le Vampire du muet, le Seigneur lointain d’un autre âge, l’Unique. Jusqu’à ce que Werner Herzog ose se jeter dans l’abîme murnaldien et relève un défi impossible. Cinquante-sept ans de mise au tombeau, voilà une éclipse bien longue pour un mort-vivant si emblématique. Le paradoxe étant qu’une telle œuvre-matrice fut demeurée aussi stérile. En réalité, depuis lors elle inspire et contamine certains films, d’autant plus subtilement et dangereusement que ceux-ci ne sont pas d’explicites histoires de vampires (que l’on pense seulement à The King of New York d’Abel Ferrara). Toute l’obscure puissance de Nosferatu a été, à l’inverse de son cousin Dracula, de ne pas se dessécher en genre, de ne pas s’y laisser enfermer et décliner en plus ou moins douteuses variations ironiques et parodiques.

https://www.zupimages.net/up/24/18/iha7.jpg

C’est l’honneur d’Herzog d’avoir su l’affirmer, le réaliser et s’y tenir. Il ressuscite donc le château en ruines aux pièces lugubres, l’héroïne diaphane aux cheveux dénoués défaillant dans sa longue robe blanche, le valet dévoué au rire satanique, les portes grinçantes, les hurlements nocturnes du vent. Et le Maître de la Mort noire, passe-muraille en quête de chair fraîche et bien irriguée, spectre blafard qui intimide les miroirs, craint les hosties et fuit les crucifix. Son crâne lisse, ses oreilles fourchues, ses ongles-serres, ses incisives de reptile sont accentués par l’aura mégalomaniaque de Klaus Kinski. Dotées d’une saisissante beauté picturale, les images favorisent l’avènement magique d’un univers qui ne connaît pas de frontières rationnelles. Ainsi des plongées ascendantes sur le vaisseau de Dracula en haute mer, générant une impression de vertige analogue à ces musiques en spirale qui font revivre la chute d’Alice. Quant au vampire humanisé, pathétique, malade de solitude, souffrant de ne jamais pouvoir trépasser et implorant l’amour d’une femme, il n’est plus seulement l’esprit du mal mais l’ange d’une félicité morbide. Le cinéaste a situé le récit en Hollande, dans la ville portuaire de Delft. Ses maisons pointues, ses canaux gris et lovés, ses bourgeois en chapeaux hauts-de-forme, cossus comme ceux des tableaux de Franz Hals, disent une civilisation stable et ordonnée. Wismar ou Lübeck, avec leurs docks de pierre, formaient un rempart contre la mer ; la délimitation entre le monde mercantilisé et "l’autre côté" d’où peuvent surgir les sortilèges y était nette comme l’arête d’un môle. L’eau semblant ici domestiquée, l’ébranlement n’en est que plus sournois lorsque accoste le bateau pestiféré. Ce n’est plus un abordage mais une lente pénétration, et son reflet sur les carreaux de Lucy est plus inquiétant encore que l’ombre agrandie de Nosferatu. La mort glisse, frôle, s’étire comme les petits chats qui dans la quiétude de la demeure jouent avec le portrait en médaillon de la jeune femme. Elle est présente au cœur des personnages bien avant l’arrivée du navire. Au calme funeste planant sur l’équipage décimé du voilier répond en écho silencieux la paix suspecte des quais hanséatiques, comme à l’aube d’un nouveau règne.

On pourrait extraire de ce chapelet fascinatoire de nombreux morceaux choisis, à commencer par le travelling sépulcral qui, dès l’ouverture, dévoile une enfilade de momies grimaçantes, mirages célibataires introduits selon des lois d’attraction purement instinctives, tels des fragments d’inconscient à la dérive. Ou bien la rencontre de Jonathan au milieu d’une cascade de bohémiens aux yeux de braise, la longue procession des cercueils blancs, la traversée de la grand-place semblable au vol d’un albatros traqué, l’anarchie euphorique qui s’empare de la collectivité arrivée au faîte de la terreur. En réactivant les prestiges d’un expressionnisme revu par Hölderlin, l’auteur concentre tous les traits de son cinéma : art du paysage dans sa dimension médiumnique et chaotique, fantasmagorie animale, récurrence de certaines matières comme la glace et le verre, régime familier de la voyance à travers le dérèglement des habitudes sensitives, mise en scène des transes et de l’ivresse. Séquence stupéfiante que celle de l’ascension par Harker du sentier escarpé et rocheux, serpentant à travers les montagnes des Carpathes, sur le prélude de L’Or du Rhin. Chez Herzog, l’homme en marche vers l’inconnu n’est jamais devant la nature pour en lire l’augure ou en décrire l’équilibre, il en devient partie prenante ; et son parcours comme son corps sont forgés par les éléments qui en signent à la fois l’opacité granitique et la souplesse de liane. La cavalcades des nuages enfiévrés sur les crêtes, les voiles tremblants de brume soufflés par le vent dessinent les contours d’une cosmologie nouvelle : le paysage, c’est la trace de l’âme qui vacille. Le territoire de Nosferatu est autre ("Ne vas pas là-bas", répète-t-on au voyageur), mais au détour, en retour, il s’avère être nôtre. L’agitation spectaculaire de cette primitivité confuse participe de la vérité intensifiée que le cinéaste, tel un vivant sourcier, cherche à restituer. Or, quand les apparences sont altérées, c’est qu’une crise de perception se prépare en creux.

https://www.zupimages.net/up/24/18/yai9.jpg

Nosferatu, Fantôme de la Nuit possède surtout l’avantage d’être le remake allemand d’un film allemand. Il évite ainsi l’écueil qui guette — et perd — nombre de remakes, à savoir l’impossible transposition dans un autre pays. L’antre du démon aurait-il pu être un palais en Espagne, un ranch en Arizona, un manoir en Gascogne ? Le film répond avec éloquence à la question. Mais il acquiert d’abord son autonomie par le sentiment de libération qu’apporte la certitude de la mort. Les convives du banquet final sont couronnés de fleurs et leur danse a la grâce un peu nonchalante d’une farandole. Sans être une leçon d’hédonisme, leur gaieté païenne montre comment un contexte social déréglé entraîne l’abandon de toutes les valeurs. Car le vampire est cet homme occidental qu’accable une vision linéaire du temps et pour qui toute échéance est déchéance. Son ascendant est à la mesure de son désarroi, de sa volonté de regarder la mort fixement ; s’il en est d’elle comme du soleil, on sait de quoi se consumeront ses yeux quand l’aube le surprendra. Le froid du cœur, du corps et de la pensée l’animent d’une rage de possession qui s’étendra jusqu’aux confins du monde. Herzog octroie en effet une place privilégiée au thème de la capture de la ville, sorte de stratégie de la conquête urbaine où s’inscrit un des motifs de l’inquiétude moderne. Comme l’aristocrate de Cœur de Verre recherchant désespérément le secret perdu du verre-rubis, prêt à verser le sang d’une jeune fille (avatar du vampirisme) ou à incendier le village (avatar de la peste) pour parvenir à ses fins, Nosferatu est alangui, épuisé par la toute-puissance de son désir. Conséquence publique de ces quêtes assoiffées : l’ordre rompu. Endeuillés par l’épidémie, les habitants se réunissent en cortège puis sacrifient aux dernières agapes. Et les rats envahissent la tablée, comme les singes le radeau d’Aguirre.

Le projet d’Herzog consiste ainsi à jeter des ponts, par-dessus le fléau du nazisme et l’époque de la reconstruction économique, avec la tradition germanique. Ce chasseur boulimique d’extraordinaire, ce filmeur de déserts et de soufrières, cet amateur d’aventures périlleuses qui assimile ses tournages à des performances athlétiques (ce sera bientôt l’odyssée Fitzcarraldo) cherche à conjurer l’absence de racines dont souffre sa génération. Son œuvre épouse une trajectoire intérieure, miroir de ses rêves, de ses délires et de ses visions, mais aussi une quête culturelle. Il est, de tous les artistes de son temps, le cinéaste ayant creusé le plus profondément le sillon du romantisme rhénan, même si c’est à l’autre bout du monde (l’Amazonie, l’Australie, le Moyen-Orient). Il le reprend à son compte, le peint dans L’Énigme de Kaspar Hauser, adapte Arnim dans Signes de Vie, ouvre Cœur de Verre par un Chants des esprits sur les eaux digne des grandes extases panthéistes. Il achève de lui payer son tribut en évoquant Büchner (Woyzeck) puis le conduit à ses derniers feux (après quoi c’est le vide, le néant, jusqu’à lui) en illustrant Murnau. Et il est rassurant de constater qu’il accorde une telle place à un créateur de cinéma, un homme du vingtième siècle, dans son panthéon. Il exalte ici le songe dément d’une autre vie, brocarde les scientifiques (Van Helsing incarne la face bornée de l’humanisme) qui découragent les espérances et nient toute possibilité d’acquérir une autre connaissance, défendue avec ferveur et instinct par Lucy. Qu’elle hante rongée d’angoisse les plages du Nord ou offre sa gorge à l’exquise morsure du visiteur du soir, elle honore la surprenante faculté qui permet de tenir pour vraies des choses que l’on sait être fausses. Le comte rendra son dernier soupir au petit matin. Alors Jonathan, aussi pâle que lui, les canines allongées, enfourchera son cheval et disparaîtra au galop dans le lointain, sur fond de Sanctus Dominus, tel un cavalier de l’Apocalypse. Ce en quoi le Nosferatu d’Herzog s’avère être aussi un film de l’Allemagne des années 70, de la bande à Baader, de Fassbinder, de Helmut Schmidt, du terrorisme et de la police. Il participe d’un courant affirmant que, même au sein de la paisible et prospère RFA, "Hitler n’est pas mort." La transmission-contamination a eu lieu, la peste brune court toujours. Reste à savoir de quel côté elle se trouve.

https://www.zupimages.net/up/24/18/2u91.jpg