Il s'agit ici d'un extrait de mon mémoire intitulé "Scénarios de la Lenteur : Pour une Narration de l'Infime et du Quotidien", dirigé par Mr. David, Mr. Fournier et Mme. Bussy à l'Université Lumière Lyon 2. Ce fragment s'intéresse à analyser le dernier tiers du film d'Arthur Harari, pour en soulever la porté narrative de son ralentissement.

[...]

En harmonie avec la nature

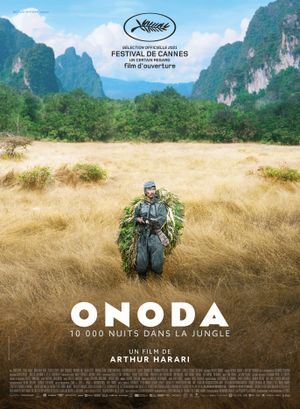

Dans les faits, Onoda, 10 000 nuits dans la jungle retrace l’histoire véridique du militaire japonais Hirō Onoda qui refusa d’admettre la fin de la guerre du Pacifique. Envoyé en 1945 sur l’île de Lubang, il organisa sa propre guérilla secrète contre l’armée américaine. Ce n'est qu'en 1974 qu'il rendit les armes à son ancien major, Taniguchi. Désireux de réaliser un film d’aventure, Arthur Harari s'est attelé à condenser ces 30 années d'errance et d'attente du dernier soldat japonais sur près de 2h50 de récit. Bien que l’histoire se concentre majoritairement sur la troupe accompagnant Onoda dans sa quête futile, le protagoniste finit par se retrouver seul dans la jungle suite au départ fortuit de ses compagnons. La solitude est un passage obligatoire pour le récit du soldat japonais puisqu’il fût "le dernier". Pourtant, dans les premières versions du scénario, Arthur Harari avoue avoir fait l’impasse sur cette période (Pierre Nicolas). À cela, on peut apporter une raison : son refus de réaliser un film lent, répétitif et sans intensité, se centrant uniquement sur les errances du protagoniste (MicroCiné). Bien que le film échappe à une étiquette d'un cinéma contemplatif qui effraye tant le cinéaste, il n'en demeure pas moins que cette phase finale nécessite une approche lente pour exposer la dramaturgie d’un quotidien solitaire.

La majeure partie du récit dévoile un quotidien militaire rythmé par de nombreuses opérations, qu'il s'agisse de lutter contre les paysans locaux ou de garantir la survie de la troupe de résistants. Pour Arthur Harari, cette dimension collective a permis de construire des enjeux dramatiques à travers des relations fraternelles et conflictuelles.

Pour comprendre le poids ou le vertige de l’isolement, il faut qu’il y ait eu du peuplement avant. Arthur Harari

Dès lors, le passage à la solitude apparaît comme un nœud dramatique majeur, l'ensemble du scénario se construisant sur une dialectique entre la collectivité et l’individu reclus. Cette transition vers l'isolement est marquée dans le film par un long zoom avant progressif sur le visage impassible d'Onoda, introduisant par la même occasion un changement drastique dans le rythme du récit. Pendant près de 35 secondes, la caméra se recentre sur le visage du protagoniste, comme pour pénétrer sa psyché endeuillée par la mort récente de son ami Kinshichi Kozuka. Sans ce dernier, c’est l’espoir du commun qui s’évapore. En parallèle, la musique s'efface graduellement, cédant la place à l’ambiance sonore de la jungle. Le film laisse alors place à un rythme lent, plus proche d’un état de nature.

Durant la séquence suivante, le film prend le temps de dépeindre les activités solitaires du protagoniste au sein d’un espace sauvage qui continue d'évoluer sans lui. On l'observe creuser des tranchées pour faire face aux moussons, raccommoder ses vêtements en lambeaux et cueillir des fruits pour se nourrir. En exposant ces gestes sans prétention dramatique, le film révèle le quotidien rudimentaire d’Hirō Onoda. Toutefois, malgré cette nécessité de survie, le personnage principal semble pris d’apathie face aux journées bien calmes en comparaison de sa vie militaire. Au montage, Arthur Harari met en évidence cette raréfaction des mouvements du soldat, le montrant par exemple dans l’observation passive d’un rat mangeant ses provisions. Alors qu'il semble accepter sa défaite comme sa propre mort, le ralentissement du rythme narratif nous offre une tout autre perspective sur le monde. Peu à peu, Onoda finit par se vêtir d'éléments végétaux, se confondant avec la faune et la flore environnantes.

En se rapprochant d’un quotidien en symbiose avec la nature, le dernier soldat restant s’éloigne inévitablement de la civilisation. Alors que sa vie militaire le maintenait dans une relation constante avec l’autre, cette période de solitude le rapproche d’un état quasi bestial. Sur son île, seules les tombes de ses alliés le ramènent à ses échecs. Sans eux, il ne peut poursuivre le combat. Il abandonne son rêve pour s’adonner à un état végétatif. Cependant, un objet le relie encore au monde extérieur : une radio envoyée quelques années plus tôt par l’armée japonaise afin de le convaincre, lui et Kozuka, de la fin de la guerre. Durant cette période de complicité, les deux camarades ont considéré toutes informations transmises comme factices, y voyant une preuve supplémentaire d’un complot visant à saboter leur mission. Toutefois, la radio est restée pendant tout ce temps leur seul point de contact avec l’humanité. Alors qu’Onoda est désormais seul, l’appareil, pris de soubresauts, finit par rendre l’âme. La caméra d’Arthur Harari s’attarde quelques instants sur le regard absent de son protagoniste, impassible face à sa déconnexion totale avec la civilisation.

Au cours de cette séquence de solitude, tout semble ramener le protagoniste vers des gestes triviaux, du moins dans un contexte de survie. Capturés par l’objectif de la caméra, ces mouvements ordinaires nous sont offerts comme un « accès privilégié à l’humain » (Arnaud Guigue, 2021). Dans le cas d’Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, ces actions reflètent à la fois le dépérissement moral du protagoniste et son retour à des besoins primaires. Certains événements le laissent impassible, tandis que d’autres, comme la pluie, le poussent à agir en conséquence pour se protéger. Si son esprit meurt, son corps survit. D’une certaine façon, cette séquence de solitude dévoile un mode de vie propre à celui qui est exclu de la société.

Il est une figure pastorale qui communie totalement avec la nature". Brecht Capiau

Son histoire s’enchevêtre avec ces images d’une jungle symbolisant le déroulement de ces longues années d’errance. Il ne fait plus qu’un avec l’espace et le temps, entrant dans une stase végétative, une sorte de pause temporelle, attendant l’arrivée de celui qui saura le convaincre. Dans le cadre de ce long-métrage, la lenteur offre une perspective sur l’expérience humaine en isolation, et sur son rapport avec la nature.

[...]

Reconnexion avec la nature

La solitude d’Onoda prend fin dès lors qu’un élément imprévu rappelle au protagoniste l’existence d’une société extérieure à sa terre d’exil. Alors qu’il rend hommage à ses amis tombés au combat, le soldat entend au loin un morceau de musique, plus précisément Hokuman Dayori de Bin Uehara, emblème sonore de ses premières années de service. La caméra capture en gros plan l’éveil du protagoniste avant de proposer en contre-champ une série de travellings hâtifs surplombant progressivement l’immensité de la jungle. Le montage crée ainsi un mouvement inverse au zoom précédemment décrit, sortant Onoda de sa profonde léthargie. Suite à ce panorama rédempteur, le film raccorde le plan d’ensemble de l’île avec le gros plan d’un walkman. À leurs manières, ces deux images reflètent la présence de deux sonorités contrastées : une nature paisible et une musique populaire tapageur. La civilisation refait peu à peu surface dans la vie du protagoniste.

La scène qui suit confronte à nouveau deux points de vue. D'un côté, on voit Onoda, debout, fusil à la main, à moitié caché dans la végétation grâce à sa tenue de camouflage. Enveloppé par l'obscurité, sa présence symbolise son absence, tel un fantôme, vestige d’un passé révolu. En face de lui, en contre-champ, apparaît Norio Suzuki, accroupi et filmé en contre-plongée, vêtu d'une tenue décontractée et moderne, chemise et jean. Sa venue n’est pas anodine ; le jeune étudiant est venu de son plein gré vérifier la légende du dernier soldat restant de la guerre du Pacifique. Si le champ contre-champ opposant les deux personnages se déroule majoritairement dans le silence, la musique souligne à nouveau cette dichotomie entre un calme naturel et un vacarme urbain. Suzuki finit par prendre la parole, s'exprimant avec diplomatie. Conscient d'être sur un terrain en guerre perpétuelle, il s'adresse à Onoda qui préfère rester mutique. Bien qu'il ne soit pas en paix, la méfiance d'Onoda semble atténuée par toutes ces années de solitude. Il se laisse approcher, baissant son arme, comme désireux de redécouvrir un monde social basé sur le partage.

Au cours de cette séquence, le rythme du récit est majoritairement ralenti par la diction des personnages. Suzuki choisit ses mots avec prudence pour tenter de raisonner le soldat. L’amenuisement narratif introduit par l’errance solitaire d’Onoda se poursuit lors de cette rencontre, intensifiant ainsi la dramaturgie de l’instant. Ici, l’objectif narratif est simple : il s’agit de créer du suspense.

Le suspense est créé lorsque le développement, l’issue ou les conséquences d’un événement demeurent incertains, mais néanmoins partiellement prévisibles. Raphaël Baroni

La mise en scène retarde alors la conclusion, créant une attente chez le spectateur qui cherche à anticiper le développement futur de la séquence. En usant de la lenteur à cette fin, le film d’Arthur Harari se distingue nettement du reste de notre corpus. Pourtant, au-delà de l’incertitude du soldat, ce rythme passif prolonge une véritable dichotomie qu'il convient d'approfondir pour éclairer nos autres récits.

Après cette première altercation, Onoda décide de suivre Suzuki dans la jungle, à l’écart des regards indiscrets. Assis en tailleur, sans armes, ils se font face, à égalité dans l’obscurité de la nuit. L’étudiant tente de remuer le soldat en lui posant plusieurs questions, mais ce dernier reste silencieux et impénétrable. Pour le faire réagir, Suzuki essaye d'apprivoiser sa froideur en lui offrant une cigarette. Bien qu'il ait refusé lors de la scène précédente, Onoda finit par accepter l'offrande. Sa première bouffée est empreinte d’amertume, désaccoutumée des tentations nocives de la civilisation. Suzuki tente ensuite de séduire l’exilé en partageant une boîte de haricots rouges sucrés et une bouteille d’alcool. Son objectif est clair : reconnecter Onoda aux "plaisirs" d’une société japonaise qu’il ne connaît plus. Il cherche à l’éloigner d’un monde naturel de besoin pour le ramener sur une terre de désir. Alors que l’étudiant finit par s’endormir, complètement saoul, Onoda, dépassant sa méfiance, boit une gorgée. Surpris par la force du breuvage, il s'adoucit et en boit une seconde. Peu à peu, son esprit divague vers un passé lointain, celui d’avant l’excursion, sur sa terre natale japonaise.

Au cours de cette scène d’échange, Onoda se retrouve au carrefour de plusieurs mondes. D’abord, celui d’un quotidien militaire et inflexible, vestige d’un passé abandonné depuis la mort de ses camarades. Ensuite, celui de deux quotidiens civils antinomiques invoqués par Suzuki : l’image d’une société nippone, traditionnelle, représentée par l’alcool et la musique, et celle d’une société japonaise, moderne, influencée culturellement par les États-Unis, symbolisée par les cigarettes, le jean ou encore le walkman. Enfin, plus en retrait, il y a le quotidien presque monacal, en lien avec la nature, dans lequel s’est perdu Hirō Onoda. Dans son film, Arthur Harari met en relief ce monde naturel empreint de calme et de lenteur, en le confrontant au vacarme et à la rapidité de la société, qu’elle soit militaire ou civile. Il impose ainsi à son protagoniste de choisir entre deux formes de quotidiens divergents.

Une fois Onoda arraché à sa condition militaire après avoir rendu les armes au Major Taniguchi, le soldat n’a d’autres choix que de revenir à un quotidien plus "honorable". Toutefois, Arthur Harari décide de ne pas conclure son film par un retour à la société, mais par l’image d’un arrachement. Après que le président philippin Ferdinand Marcos l’ai invité à monter dans un hélicoptère, le soldat observe ses pieds se détacher du sol à mesure qu’il décolle. Filmée en plongée comme s’il s’agissait du point de vue du protagoniste, cette séquence laisse penser à un déracinement. Celui qui faisait corps avec l’île observe désormais sa forteresse végétale depuis le ciel. Une conclusion en demi-teinte qu’Arthur Harari interprète comme le refus d’une liberté paradoxale subi pendant près de 30 ans par un homme radical qui n’a jamais été affranchi (Pierre Nicolas). C’est dans sa propre solitude, au milieu de la nature, qu’Onoda a pourtant approché la possibilité d’un quotidien indépendant. Un quotidien difficile à vivre, à accepter, qui exige un abandon total de soi. Un quotidien paisible qui, durant plusieurs années, l’a éloigné d’une réalité imposée par une influence sociale, culturelle et politique.

[...]

Bibliographie

BARONI Raphaël, Les rouages de l’intrigue: les outils de la narratologie postclassique pour l’analyse des textes littéraires, Genève, Slatkine érudition, 2017.

GUIGUE Arnaud, L’ordinaire au cinéma, Paris, CNRS Éditions, 2021.