Générique. Dans la brume apparaît un rocher gigantesque, le fameux Hanging Rock, d'une magnificence brute. Un bruit sourd se fait entendre en arrière-plan. Le film a commencé depuis à peine 10 secondes et l'ambiance est déjà lourde, étrange. Apparaît alors le titre, en belles lettres calligraphiées, qui contraste de manière étrange avec ce rocher abrupt, cette végétation âpre que l’on voit à l'écran. En quelques secondes d'une efficacité redoutable, le film nous montre ainsi la dualité qu'il va opposer : la nature sauvage, mystérieuse, effrayante même d'un côté, un monde humain éduqué, droit et strict qui se pare sous de beaux atours de l'autre. Puis, un fondu sur un champ jauni où prolifèrent les mauvaises herbes. Une voix off féminine nous offre une citation d'un poème d'Edgar Allan Poe : « What we see and what we seem / Is but a dream, a dream within a dream ». La messe est dite. Ce faisant, la caméra s'élève, nous révélant un beau bâtiment victorien entouré de pelouse verte et courte. Encore une fois, le contraste. Débute alors cette flûte de Pan entêtante, ensorcelée, irréelle, qui semble venir d'un autre monde, toujours accompagnée par ce bruit sourd inidentifiable. A-t-on connu introduction plus intrigante, plus belle, plus mystérieuse ? Il aura fallu moins de deux minutes au film pour nous plonger dans un autre monde, pour nous faire sentir qu'ici, la réalité a fait un pas de côté. Tout nous semble réel, normal. Et pourtant, on le sent, quelque chose cloche.

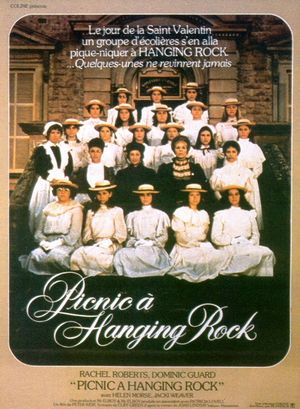

Pique-nique à Hanging Rock nous raconte l'histoire d'un collège victorien de jeunes filles dans la campagne australienne au début du siècle précédent. Profitant du jour estival de la St-Valentin, les jeunes filles et le personnel partent passer la journée à côté de Hanging Rock. Il suffira d'une journée d'évasion de leur éducation guindée pour que vole en éclats, dans un fracas silencieux, tout ce monde d'ordre et de faux-semblants cordiaux.

Alors que nos jeunes filles se rapprochent du rocher, de petits détails nous indiquent que leurs manières, leur éducation ne sont déjà plus à leur place. De légères astuces de mises en scènes, presque indécelables si l’on n’y prend pas garde, mais qui contribuent inconsciemment beaucoup à plonger le spectateur dans une forme d’appréhension fascinée. C'est par exemple cette montre qui s'arrête alors qu'ils arrivent à destination, symbole déjà éloquent, mais qui vient en prime contraster avec le collège de Miss Appleyard où se trouve presque toujours en arrière-plan une horloge qui émet un tic-tac réglé, régulier, discret mais quasi omniprésent. Voilà alors que ce tic-tac disparaît, brouillant métaphoriquement les repères d’une vie réglée et ordonnée. C'est aussi ce personnage qui se fait la réflexion suivante à propos du rocher : « Waiting a million years, just for us ». Est-ce là le témoignage de la part de nos protagonistes qu’elles savent, d’une certaine manière, ce qui se passera ensuite ? On pourrait presque le penser, tant elles semblent ressentir elles aussi cette atmosphère décalée en l’acceptant avec sérénité. Tel le spectateur, elles paraissent hypnotisées par un rocher dont il paraît évident qu’il va marquer leur existence de manière imprévisible.

Quatre filles partent alors explorer le rocher, transformant petit à petit l'étrange en inquiétant. La flûte de Pan s'accompagne de chœurs doux et angoissants, et toujours ce bruit sourd en fond. Métaphoriquement, les voilà qui se détachent de toute la rigidité de leur éducation, les voilà qui s'affranchissent, s'émancipent. C'est d'abord le regard du jeune Michael accompagné de son valet qui piqueniquent non loin, regard qui vient créer une fissure presque invisible dans le mur solide de leur éducation et de leur pureté. Puis, alors qu'elles progressent dans leur exploration, les voilà qui retirent leurs chaussures pour mieux progresser. Doit-on voir dans cet effeuillage discret une métaphore sensuelle, érotique ? Les voilà qui se réapproprient un corps qu'on a engoncé dans de belles robes de bonne tenue, les voilà qui s'allongent sur la roche. En contrebas, tout le reste du collège s'est endormi, à l'exception d'une gouvernante, qui semble soudain elle aussi fascinée par le rocher. Plus haut, L'une des jeunes filles commence à prendre peur, est terrifiée. Les autres, sans un mot, se relèvent, disparaissent derrière un rocher. Ne réapparaîtront pas. La dernière

s'enfuit en hurlant. La gouvernante, elle aussi, a disparu.

Personne ne comprendra ce qu'il s'est passé. Pas une trace des quatre disparues, pas une

seule, pas l'ombre d'une explication, d'une idée, d'une hypothèse. La suite du film nous montrera comment le reste des personnages essaie de continuer à vivre après cet événement tragique, pour certains sans succès. Comment continuer de croire que tout est bien ordonné quand des jeunes filles disparaissent sans raison ? Comment conserver ses repères ? La directrice Mme Appleyard s’engouffrera aveuglément dans une discipline plus autoritaire encore, incapable d’admettre qu’un monde s’effondre ; contrairement à la douce institutrice Mlle de Poitiers, dévastée. Du côté des jeunes, on retiendra surtout Sara, amie proche d’une disparue et souffre-douleur de la directrice, qui ne saura plus comment tenir le coup sans le pilier que représentait sa camarade ; et Michael, incapable de lâcher prise, qui se mettra en danger pour percer les secrets du rocher. Événement tragique ou miracle ? Pour ceux qui restent, la réponse ne fait pas de doute. Et pourtant… Le spectateur l’a vu, l’a compris, lorsque nos trois filles disparaissent, chacune est apaisée. Elles semblent libres. Elles sortent de la caverne de Platon, et se fondent dans cette nature inquiétante car inconnue et sauvage, et qu’elles ne semblent pourtant pas redouter. Ce qui fait peur aux vivants, est-ce tant la disparition que le sentiment diffus de cet

incroyable élan de liberté, terrifiante inconnue ?

À travers l'un des plus grands films que le cinéma australien a eu l'honneur de créer, Peter Weir nous renvoie à l'essence même du fantastique. Un événement simple, mais terriblement effrayant car inexplicable et unique, qui nous interroge sur l’origine de nos peurs et de nos systèmes de croyances. Pas étonnant que les premiers mots du film soient ceux de Poe... Ce faisant, il développe de la plus belle des façons l'une de ses thématiques phares : celle des sociétés humaines face à la nature sauvage.

Mais si ce pique-nique est aussi mémorable, ce n'est pas tant pour ses thèmes brillamment mis en scène que par cette ambiance lourde, unique, impressionnante. Cette réussite est imputable en premier lieu à Weir évidemment, qui propose une mise en scène délicate, douce, accompagnant sans cesse son propos sans jamais le forcer. C'est à lui aussi qu'on doit cette idée géniale, si simple et pourtant si inoubliable ; ce son sourd et assourdissant qu'on entend si souvent. Weir justifiera son idée en expliquant que certains sons nous semblent instinctivement dangereux, à fuir : celui d'un tremblement de terre, suffisamment atténué pour ne pas l'entendre si l'on n'y prête pas attention, mais juste assez marqué pour pénétrer nos sens et nous faire sentir comme a dream within a dream. Une bande-son, comme on l’a dit, habitée également par cette flûte de Pan virtuose du génial Gheorghe Zamfir, dont les thèmes accompagneront longtemps nos

cauchemars les plus réalistes. Il y a enfin cette photographie lumineuse et éthérée que l’on doit à un collaborateur régulier de Weir, Russell Boyd. Si le film n’est pas à proprement parler horrifique, il est toutefois bon de rappeler que Midsommar n’a rien inventé, et que 45 ans avant lui, il existait déjà un film qui savait nous terrifier sous un soleil radieux.

Si aucun de ses films suivants n'atteindra la maestria de Pique-nique à Hanging Rock, on retrouvera cependant cette même thématique brillamment traitée dans plusieurs de ses films. La Dernière vague (1977), son film suivant, est de loin celui qui lui ressemble le plus dans son ambiance et son sujet. Le film nous propose un moment pré-apocalyptique dans une communauté australienne sous fond de mythes aborigènes. Les éléments fantastiques abondent, et la nature retrouve ici toute sa force animale et brutale, une force qui ne semble être comprise que par les aborigènes bien moins déconnectés de cette nature sauvage. Encore une fois, les sociétés réglées humaines se retrouvent désemparées face à l’immensité de l’incompréhensibilité générée par le monde qui les entoure. Dans la suite de sa filmographie, les éléments fantastiques disparaîtront, au profit de récits historiques ou romantiques, exploitant d’autres thèmes communs. Cette dualité homme/nature se retrouvera toutefois dans plusieurs autres de ses films. On peut notamment citer l'immense Mosquito Coast (1986) qui montre l'échec d'une famille pensant pouvoir retrouver une forme d'état sauvage. La réflexion de Weir semble alors s’élargir : là où il présentait auparavant une nature à laquelle il fallait s’abandonner pour pouvoir s’émanciper, il semble montrer ici un constat autrement plus pessimiste. Nos protagonistes n’appartiennent plus à la société humaine, et souhaitent avec grande sincérité retrouver une forme d’état naturel dans un désir d’émancipation : le film mettra en scène l’impossibilité de ce retour à la nature.

Aucune de ses œuvres suivantes ne proposera par la suite un message d’une portée aussi importante que les trois mentionnés. Toutefois, les superproductions Master and

Commander (2003) et Les Chemins de la liberté (2010) reprendront eux aussi ce thème,

mettant en scène des groupes d'homme trop petits face à une nature sauvage immense. Chaque fois, la nature est aussi belle que dangereuse, aussi inquiétante que hypnotisante, aussi sauvage que rédemptrice, vectrice d'émancipations comme de tragédies.

Pique-Nique à Hanging Rock, ou les cruelles limites d’une civilisation qui s’est perdue.

[Critique écrite pour tsounami.fr]