Le cinéma asiatique regorge de ces films qui semblent ne rien raconter, au rythme très lent, mettant en scène des moments de la vie de tous les jours. Et quand je dis cinéma asiatique, j'ai bien conscience que je parle de cinémas radicalement différents. On retrouve pourtant souvent ce genre de film dépouillé, que ce soit ici au Japon, mais aussi à Taïwan avec les films de Hou Hsiao-Hsien notamment, en Chine, en Inde, et j'en passe sans doute. Une manière de créer des films à la tonalité documentaire, des films qui montrent sans démontrer, comme si les deux étaient aussi inconciliables que leur étymologie le laisse penser.

Shara, au début, c'est tellement lent qu'il est difficile de rentrer dedans. Dix minutes environ à suivre on ne sait trop quoi, deux gamins filmés dans une lumière qui les rend comme évanescents, une disparition annoncée, et effectivement à la fin il n'en reste qu'un. Shara, c'est la chronique d'une disparition, et de la difficile reconstruction de la famille après. Mais les personnages n'en parlent pas, ce qui est logique, en parler ne ferait que raviver la souffrance. Alors c'est le film qui le raconte, sans les mots, et on n'a plus qu'à se laisser porter.

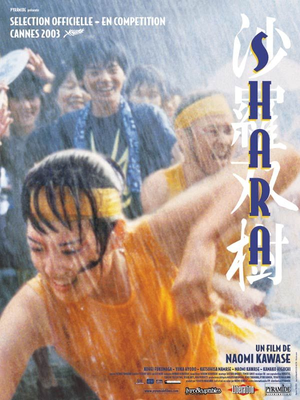

La scène la plus bavarde, c'est une très belle scène de réunion servant à préparer un épisode de danse traditionnelle, évènement qui sera sans surprise le morceau de bravoure du film, la danse qui se fait finalement sous une pluie battante. Avec nombre de scènes tournant autour de cet événement, cette danse est le véritable sens du film. L'art et le collectif, voilà ce qui opère la reconstruction, semble ainsi nous dire Shara. C'est un message que je veux bien entendre.